COALTAR OF THE DEEPERSとBorisが今年1月にリリースした『hello there』(お互いの曲のカバーとセルフカバーを集めたスプリット作)は、シューゲイザーやポストハードコアの要素を前面に出しつつ、1990年代のデスメタルにも2010年前後の邦楽ロック的なものにも接続する内容で、このアルバム一枚で日本のシーンの地下水脈的な広がりを網羅するような凄みがあった。

今回のインタビューは、そうした作風を読み解くために行われたものだったのだが、「クロスオーバー」「アンビエント」というキーワードが与えられたことで、両バンドの豊かすぎる音楽性を理解するための良い手掛かりが得られたように思う。NARASAKIの口からPrimitive ManやVildhjartaの名前が飛び出すなど、現行のエクストリームメタルを追っている人との接点が生まれているのも面白い。

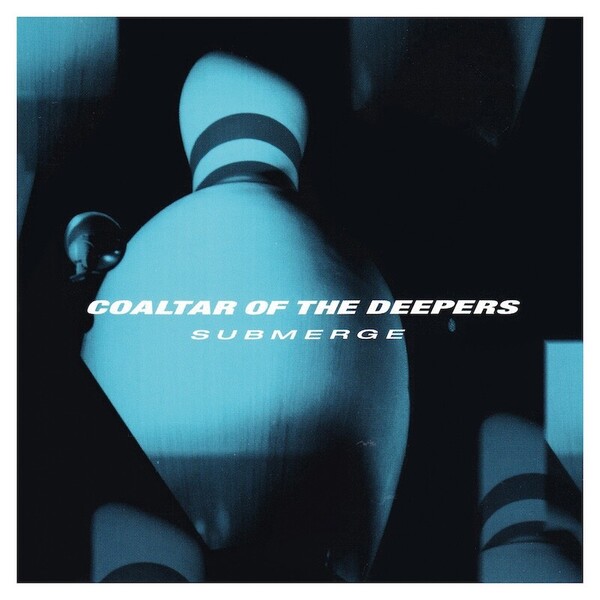

COALTAR OF THE DEEPERSは、5月25日(土)に2ndアルバム『SUBMERGE』(1998年)の再現ライブ『Re:SUBMERGE』を開催する。この名盤への理解を深めるための資料としても良い対談になったのでは。あわせてお読みいただけると幸いだ。(Interview:和田信一郎 / Photo:Emily Inoue)

インタビュアーによる『hello there』レビューはこちら

『hello there』が生まれる背景としてあったもの

──スプリットアルバム『hello there』、本当に素晴らしい作品でした。制作の具体的な流れについて伺いたいのですが、企画が立ち上がったのはいつ頃だったのでしょうか。

Atsuo:まず、吉祥寺での共演ライブ(CLUB SEATA、2022年7月27日)があったんですよね。それまでにも何度か話はあったんだけど、たびたび延期になってしまっていて、この日が初共演になった。それで、今後また共演するにあたって、音源を作っておいたほうが話を進めやすいということになったんです。特に海外を見据えて。

NARASAKI:そうやって次第に仲良くなっていったんですよね。

──それぞれのバンドがセルフカバーをしつつ、相手にカバーしてほしい曲も1曲ずつ選ぶという方式でしたが、そうするにあたってのテーマはありましたか。音楽性やシーンの文脈みたいなところに一貫した美意識が感じられる選曲で、それがアルバム全体の完成度の高さに少なからず貢献していると感じます。

Atsuo:最初に、下北沢で会って話をしたんですよね。お互いのカバーをするというのはよくあるやり方なので、そこから少し捻って、自分たちがカバーしてほしい曲をリクエストしあうのが面白いんじゃないかなと。なので、まずはその曲から選んだ記憶があります。それを軸に他の曲も選んでいった。

Borisは、カバーしてほしい曲としてまず「黒猫メロディ」を選びました。それから、コロナ以降はMUCHIOくんというドラマーに手伝ってもらっている関係で、ライブでのレパートリーから「Quicksilver」を選びました。その一方で、DEEPERSまわりで明日の叙景(ギターの等力桂はDEEPERSの大ファン)と話をするようになった流れで、日本的なアプローチとブラックメタルを融合するああいうスタイル、そういえばBorisもやってたよなということを思い出して。ただ、その「Luna」って曲、ドラムがすごく大変でやりたくないんですよ自分では(笑)。ブラストビートとか。それでやらなくなっていたんですけど、MUCHIOくんが手伝ってくれるなら、彼のドラミングを曲の新しい有り様として、今一度やってみるのもいいかなと思って。

今回のアルバムはアナログ盤を作ることが前提になっていて、各面20分くらいで考えていたんですね。だから僕らはこの3曲でOKということになりました。

──なるほど。それで、そうした選曲が、2000年代から2010年代に至る日本のロックや叙情ハードコアならではのエモ感、コードの感じやサウンドから漂う空気感みたいなものに照応している印象があるんですね。そういったことも意識して作られているんじゃないかな、と思って聴いていたのですが。

Atsuo:うん。もともと、ナッキーさんと僕がお話しするようになったきっかけが、Borisが『NEW ALBUM』(2011年)を出した時に、サウンドプロデューサーの成田忍さんを介してお会いしたことなんですね。それで、成田さんと一緒にやっていたアプローチをさらにアップデートしたものを今回作りたかったというのもありましたね。

──「黒猫メロディ」をカバーしてほしい曲に選んだ理由は…。

Atsuo:なんでしょうね、シンプルにDEEPERSがやったらカッコいいんじゃないかって(笑)。

Takeshi:僕はずっとDEEPERSフォロワーなので、曲を作ったりする時にはどこかしらにCOTDの影があるわけですよ。なので、この曲をやってもらったら無茶苦茶カッコよくなるんだろうなという思いはありましたね。

Atsuo:僕らの曲の中でも、側から見たらシューゲイザー色が強いやつなんですよ。でも、DEEPERSってずっとシューゲイザー色を封印しているようにも見えていたので。それで、今やってくれたら面白いんじゃないかなというふうにも思っていました。

Takeshi:デモは僕が最初に作ったんですけど、当時はサポートギタリストの栗原(ミチオ)さんがいたので、ツインギターありきのアレンジで考えていたんですね。その後、栗原さんがバンドから離れる事情ができたので、改めて3人でのアレンジに作り直したという経緯があって。DEEPERSはツインギターだし、そういう意味でも映えるんじゃないかと思いました。

──納得です。ところで、相手にカバーしてほしい曲を互いに提示し合うタイミングって、同時だったんでしょうか。

Atsuo:僕らが先に出した気がしますね。そしたら「Serial Tear」を提示されました。この相手曲カバーの話なんですけど、ナッキーさんは最初は自分で相手バンドの曲を選ぶんだと勘違いされていて。Borisの「Tu, La La」をカバーしようと思っていたんですよね。

NARASAKI:絶対ハマるだろうなと思ってた(笑)。よーし見つけたぞって。

──また別の機会にぜひお聴かせいただきたいです(笑)。NARASAKIさん的には、「Serial Tear」を選ばれた理由はどんなものだったのでしょうか。

NARASAKI:そうですね。まず、ちゃんと英語を話せる人が歌詞を書いてくれた曲だというのがあるし、ヘヴィだからBorisにやってもらったらカッコよくなるな、というのもありましたね。

Atsuo:僕ら、「To The Beach」もカバーしてるんで、『Tortoise』EP(2007年)から2曲もやってるんですよね(笑)。

──DEEPERSのセルフカバー曲については、どういった理由で選ばれたのでしょうか。

NARASAKI:1枚のアルバムとして並べた時にうまく収まるように、全体のバランスを考えて選びました。ちょっとサイケ色のあるやつとか、Borisファンにもこういうのだったら聴いてくれるかなとか。

──おっしゃるとおり非常に完成度の高いアルバムだと思います。なので、かなり密なやり取りをして作られたものかなと思っていたのですが、お話を伺う感じだとそうでもないんでしょうか。

Atsuo:そうでもないよね。Buffalo Daughterのシュガー吉永さんにもサウンドプロデュースで関わってもらっているので、いわゆるバンドサウンドから遠いところまで行けた。

Takeshi:現代感というか。