格好いいことばかりがロックじゃない

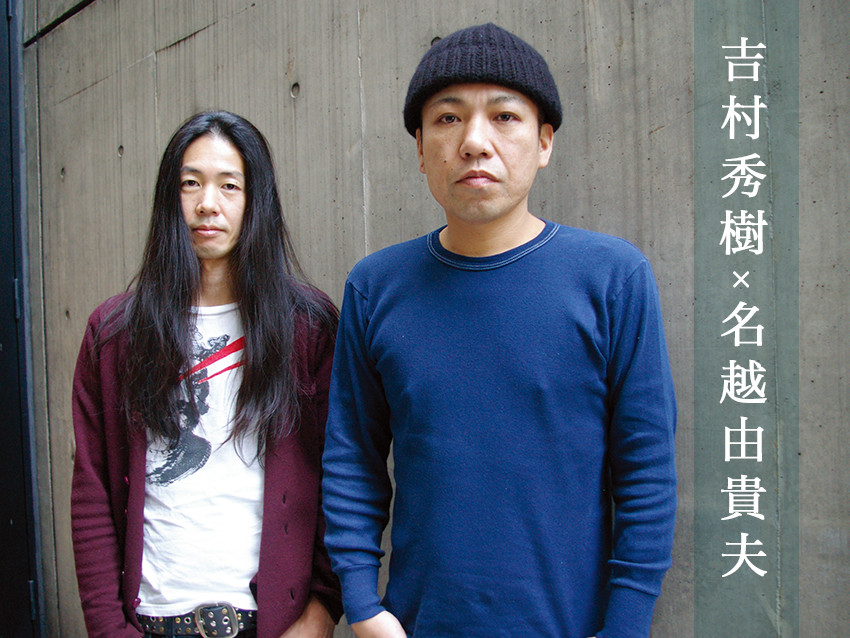

──今回のリマスター作業を終えて、名越さんはブラッドサースティ・ブッチャーズというバンドを今どう捉えていますか。

名越:音もオリジナリティの塊だし、詞の世界も独特だと思う。俺はあまり詞を聴くほうじゃないんだけど、ようちゃんの詞はフッと耳に入ってくる。『NO ALBUM 無題』を聴いてても、詞が素直に入ってくるんだよね。サッと景色が浮かぶ詞で、一言の情報量が凄く多い気がする。具体的な景色もあれば、抽象的な心の闇みたいな景色も浮かぶしね。『NO ALBUM 無題』を聴いてまず飛び込んでくるのは、不思議な声の音像だよね。凄く重なってるブルガリアン・ボイスって言うか(笑)。何と言うか、『kocorono』の頃に試行錯誤していたことが完成してスパンと抜けてきてるのを感じたね。もちろんこれからまだまだ進化していくんだろうけど。

──『kocorono』の制作当時に迷いの坩堝にはまったのはどんな部分だったんですか。

名越:迷いとか悩みって言うよりは、いろいろ試して時間を喰ってたんだよね。いろんな可能性を感じていたし、あれもできるんじゃないか、これもできるじゃないかっていう感じだった。ノウハウを知らなかったからこそいろいろ試してみて、それで生まれたものもあるしね。録りもミックスも実験精神に富んだ現場だったよ。レコーディング中に伝達事項を伝えるのに喋るマイクを立てて、それをオフマイクとして使ってるのが随所にあったりね。まぁ、その部分が今回マスタリングする時にけっこう邪魔だったんだけど(笑)。細かいことまでは覚えてないけど、マイキングはヘンな立て方をしてたね。ブースじゃなくて廊下に立てたり、スタジオを飛び出して外に立ててみたり。甲州街道の音を録りたいってことでね。

──そういうのが「5月」の冒頭や「3月」の最後の駆け足の音などに活かされているんですね。

名越:あの駆け足は射守矢君だったよね。

吉村:スタジオに微妙に坂になってる廊下があって、そこを射守矢に走らせた(笑)。

名越:バズーカ・スタジオね。エンジニアが言うには、あそこは相当変わった配線だったみたいだよ。

──話を伺っていると、『kocorono』は想定外のケミカルが随所に巻き起こって生まれた作品だったことがよく分かりますね。

吉村:まぁいいでしょ、ケミカルってことで(笑)。

──今後、両者が再びタッグを組むようなことは?

吉村:まさにこれからそんな話をしようかなと思ってね。アコギの音のジャッジメントひとつを取っても名越君はやっぱり凄いわけ。この先をさらに進んでいくんだったらこの人しかいないと思うし、『kocorono』っていう曲もまだ発表されてないしね。

名越:マイクを吊して部屋で録ったやつだ?

吉村:うん。あれはホントに素晴らしい。ボロッボロのシンガーが唄ってるようなヨレヨレ具合なんだけど、もの凄くいいマイキングなんだよね。あれは俺の宝なんだよ。その宝をいつか名越君と一緒に作品にできたらいいなと思うね。今の俺たちの感覚があれば、きっとまた面白いものができると思うしさ。

──いつかまたコーパスをやりたい気持ちはありますか。

吉村:俺は途中でクビになった男だからなぁ…(笑)。

名越:自然崩壊しちゃったバンドだしね。まぁ、ZERO次第だけど。みんなが50歳になってから再結成するのもいいんじゃないかな。コーパスを始めた時、とりあえず50歳になるまではやろうって話してたから(笑)。ジジイになってもこの感じでやろうってね。

吉村:まぁ波瀾万丈なバンドだったからね。ZEROの個性と名越君の個性が恐ろしいほど攻めてくるバンドで、そのなかで途中加入した俺は何をしたらいいんだ!? って感じだった。俺は俺でコーパスのなかで孤独を感じてた時期もあって、ギターをブン投げてサヨナラするわけなんだけど…。でも、あのコーパスの経験値があるからこそブッチャーズ以外にディスチャーミング・マンをやれてるのは確かだね。

名越:コーパスは「やめた!」って宣言したわけじゃないし、「やんなきゃな」って持病みたいなしこりをずっと引きずってる感覚なんだよね(笑)。

──最後に、当時29歳だった吉村秀樹がこの『kocorono 完全盤』を聴いたらどう感じると思いますか。

吉村:全然ウェルカムで素晴らしいと思うんじゃないかな。今必要なものは何か? というのを手繰り寄せて、それがちゃんと音に出てると思うし、ロックンロールのぎこちなさとか異物感もちゃんとあるしね。格好いいことばかりじゃロックンロールじゃねぇんだよ! って言うかさ。俺も名越君も感性の人間なんだよ。こればっかりは1+1=2みたいに計算できない。そういう音楽にはしたくない。そこを大事にしたいんだよ。そこに命を懸け続けたいんだよね。ただそれだけだよ。