「ここ」が最高かどうかは自分自身が決めること

──「ここは天国」のなかで「ここは天国 やっぱりいい湯だな」という歌詞がありますが、頑固ジジイにとっての天国とは湯船に浸かれる場所ということですか?(笑)

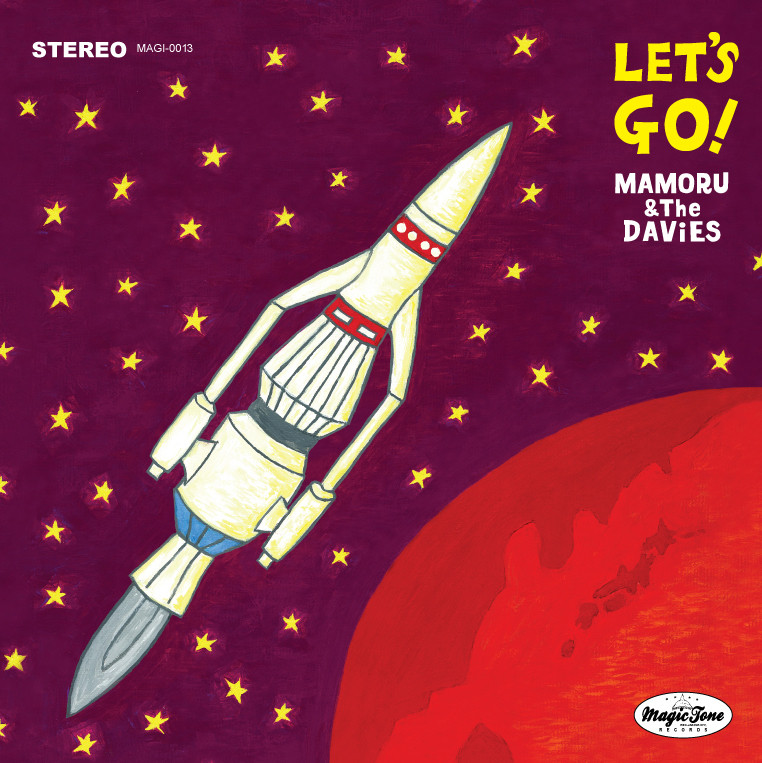

マモル:そうなのかもしれないけど、そうじゃないのかもしれない。僕の場合はサウナなのかもしれない。実際のところ、僕にとってサウナは天国ですけどね。最近は良いスーパー銭湯も多いから、3時間でも4時間でもいられるし(笑)。それは置いといて、「ここ」は天国なんですよ。1曲目の「LET'S GO!」と同じように、僕のなかではね。「ここ」しかないんです。

──ああ、いま生きている「ここ」が天国であると。「トーテムポール」でも言及していたように、自分の気持ち次第で凍てついたコンクリートジャングルも天国になり得るということですか。

マモル:気持ち次第で良くならなくてもいいんですよ。「ここ」は天国なんだから。天国は「ここ」しかないんだから、別に最高じゃなくたっていい。最高かどうかは自分自身が決めることであってね。まぁ、何が言いたいのかと言えば、自分にとってお風呂は天国ってことですよ(笑)。

──煙に巻かれた感じですが(笑)。最高と言えば、「ここは天国」の「シブくなるのは早すぎる 丸くなるのはめんどくせー」という歌詞もいかにもマモルさんらしくて最高ですね。

マモル:すぐ出ちゃうんですよ、そういう言葉が。最初からそういうことを書こうとか思ってるわけじゃなくて、一行余ったところについそういうのが入っちゃうんです。得意文句がすぐ出てきちゃう。

──これだけキャリアを重ねてもマモルさんは偉ぶるところが皆無だし、ヘンに物分かりの良い大人にもならないじゃないですか。ちょっといいことを言ってやろうみたいなところもまるでないですし。

マモル:ないですね。こういうことを唄ったらウケるのかな? とかさ、そういうことをやってしまったら、ビートルズやセックス・ピストルズを聴いてきた自分を欺くことになるので。「それをやったらお前じゃなくなるだろ!」みたいな、後ろ髪を引かれる部分があるんですよ。別にいいことを言ってみたって誰に文句を言われることもないんだろうけど、自分のなかの自分が文句を言うんですよ。最初は女にモテたいとか思って始めたロックだけど、偽善者にならないように僕はロックを選んだわけだし、偽善者になるくらいならもうロックをやらなくていいんじゃないかと思うしね。そういう頑固ジジイなりのこだわりがあるんです(笑)。それくらいロックが好きって話ですよ。

──「キルヒヘアに行ったぜ」の「キルヒヘア」は、浜松にある実在のライブハウスなんですよね。

マモル:そうなんだけど、「キルヒヘア」っていうのはビートルズの初代メンバーだったスチュアート・サトクリフの恋人、アストリット・キルヒヘアから取られてるんです。

──ああ、ドイツの女流カメラマンの。

マモル:そうそう。『ウィズ・ザ・ビートルズ』のジャケット写真は、彼女が編み出したハーフシャドーの手法が使われてますよね。そんなキルヒヘアから名前を取ったライブハウスによく行くんだけど、「キルヒヘアに行ったぜ」はたまたまそのキルヒヘアの楽屋で出番前に曲が浮かんできて、iPhoneに吹き込んだのを形にしたんですよ。キルヒヘアで作った曲だから「キルヒヘアに行ったぜ」っていうだけで。

──ふとした瞬間に曲が降りてくるとは、普段から油断できませんね。

マモル:日常的に曲を作りたい、いい曲を作りたい気持ちが当たり前のようにあるんです。それでいろんな曲を聴いて刺激を受けてるんですけど、アルバムを作ってる時は不思議とまったく降りてこないんですよ。アルバムを作り終えるとまた曲を作りたくなるし、これからまた作りたいシーズンがやって来ますね。ただ何でも残しておかないと忘れちゃうので、iPhoneに吹き込んで残しておくんです。曲の断片がそこにいっぱい吹き込んであって、「キャデラック8号」もその断片のひとつを思い出して聴いて「今度の『キャデラック』はこれにしよう」と決めたんです。

──Aという断片とBという断片をくっつけてしまうこともあるんですか。

マモル:うん。Aという断片からイメージを膨らませて、ツアー中に寝ながらその続きを考えたりすることもあります。パターンはいろいろですよ。「ドーナッツ」みたいにものの5分くらいで作った曲もあるし。

──「ドーナッツ」はそんなに早くできたんですか(笑)。

マモル:あまり種明かしするのもアレだけど、自分の子どもに「ドーナッツ」って曲を作れと言われたんですよ。そうなると負けたくないじゃないですか、ミュージシャンの端くれとして(笑)。曲の半分は「ドーナッツ」って言葉を入れろって言うので、よし、受けて立つ! やってやろうじゃねぇか! と。子どもに対抗心を燃やして一気に作りました(笑)。

理屈ではない、カッコ悪いことのカッコ良さ

──「ブリティッシュ」というシンプルの極みを行くタイトルの曲もまたユニークですね。「イカしたねーちゃん 腰をフリフリブリティッシュ」という歌詞がまるで亜無亜危異の「シティ・サーファー」みたいで(笑)。

マモル:ああ、あったね。「あっちへフラフラ フラメンコ」、「こっちへヨロヨロ ヨーロピアン」。意識したつもりはなかったけど、亜無亜危異は好きだったから自然と出ちゃったのかもね。

──「キャバレーロンドン」という言葉が出てくるし、渋谷にあった屋根裏のことを唄っていますよね。

マモル:よくご存知で。それがわかるのはすごいですよ。

──ライブハウス界隈の人間なら誰でもわかると思いますけど(笑)。

マモル:若い人たちはもうわからないでしょう。昔の屋根裏はセンター街にあって、木造の雑居ビルの3階にあってね。2階にロンドンっていうキャバレーがあって、お客さんも僕らもキャバレーの前に立ってる呼び子を通り過ぎないと屋根裏までたどり着けない。屋根裏っていうのは僕にとって特別なライブハウスでね。新宿ロフトと渋谷屋根裏は当時の自分にとって一番インパクトのあるライブハウスで、いまだに僕のなかでライブハウスといえばその2つなんですよ。

──屋根裏によく出演していたのはグレイトリッチーズの頃ですね。

マモル:うん。上京する前から屋根裏とロフトに出たかったんだけど、屋根裏に最初に出た時が一番嬉しかった。ステージはベニア板みたいなのが貼ってあってベコベコで、すごく汚い所だったけど、あそこでロックをやるのが夢だった。この「ブリティッシュ」は、どうせみんな屋根裏のことなんてわかんねぇだろうなと思って作った曲なんだけど、わかる人にはわかるのかな。

──「ブリティッシュ」の「あー理屈じゃないぜ あー理屈はいらねー/なんだかやたらとカッコいい ダサくてやたらとカッコいい」という歌詞はロックンロールの本質を突いていますよね。

マモル:そこも余った一行に入った言葉でしょう。別に本質だとも思ってないけど、カッコ悪いのがカッコいいっていうのはありますよ。たとえばアンダートーンズのアルバムのジャケットにはやけに丈の短いズボンを穿いたメンバーが写ってるんですよ。何じゃこれ!? 金がないから古着屋で短いズボンしか買えなかったのかな? とか思っちゃう(笑)。でもそれが一周まわって格好いいし、その写真からドクターマーチンを知ったりする。ウィルコ・ジョンソンも黒いラッパのズボンを穿いていて、そのカッコ悪さがなぜかカッコ良く見えちゃうことがあったし、それが僕にはすごいインパクトだったんですよ。日本人で足の短い僕がそういう服を真似するとさらにカッコ悪くなるんだけどね(笑)。

──「前髪だけが 短すぎるぜ/ブリティッシュ」という歌詞がありますが、ウイングス時代のポール・マッカートニーもそんなヘアスタイルでかなり微妙でしたよね。

──「前髪だけが 短すぎるぜ/ブリティッシュ」という歌詞がありますが、ウイングス時代のポール・マッカートニーもそんなヘアスタイルでかなり微妙でしたよね。

マモル:でもね、ポールはまだ男前だからいいほうなんですよ。だけどモーターズとか70年代のパンク周辺のバンドは洒落にならないでしょ? 後ろ髪は長くて、前髪が短くて(笑)。でもそのいびつさに衝撃を受けたんですよ。サウンドはもちろんカッコいいわけで。リー・ブリローもその類ですけどね。若い頃の映像を見ると、本人はおそらく白いジャケットを着てるつもりだったんだろうけど、汚れて黄ばんじゃってるみたいでさ(笑)。でも僕はそういう部分に、メジャーな音楽に対して「関係ねぇよ!」って言い放つパンク・ロックのエネルギーを感じたんですよ。渋谷の屋根裏はそういうアンチテーゼ感を一番感じられたアンダーグラウンドなライブハウスだったんです。ロフトはそれよりちょっと上の、メジャー感のあるライブハウスだったからね。

──「パンクロックとマージービート」の歌詞にあるように、アンダーグラウンドでエネルギーに満ち溢れたパンク・ロックとマージー・ビートをマモルさんは思い出や懐メロとして捉えず、現代にも通じるレベルソングとして血肉化しているわけですよね。

マモル:だってロックの根源っていうのは本来そういうものでしょ? ロックがメジャーなものになって、みんなが聴く機会が増えること自体はいいことだけど、なんだか中身が薄まってきたって言うかさ。