社会を切り取った歌を唄ってみたくなった

──本作を自身の《5B Records》ではなくGEZAN主宰の《十三月》からリリースしたのはどんな経緯があったんですか。

蛯名:《stiff slack》からスプリットを出してたし、自分のレーベルから出すこだわりも特になかったというか。出そうと思えば出せたんですけどね。一番の理由はGEZANとの交流ですね。一緒に遊んだり、一昨年やった彼らのレコ発ライブやフジロックとかでGEZANの演奏をバックに一緒に唄ったりして仲良くなって。お互いにリスペクトし合っていたし、交流が深まっていくなかでマヒト(マヒトゥ・ザ・ピーポー)が「うちから出しませんか?」と直接言ってくれたんです。もちろん即快諾しました。

──GEZAN主催の『全感覚祭』にも蛯名さんは出演されていましたよね。

蛯名:そうですね、一昨年の。台風の影響で一度は中止になったけど、渋谷のライブハウスを急遽会場にして。まあ、相当すごい時間を体験させてもらいました。アルバムの話をマヒトからもらったのはその少し後だったかな。

──蛯名さんのなかでGEZANもしくはマヒトさんの一番信頼に足る部分とはどんなところなんでしょう。

蛯名:DIYというよく使われる言葉があるけど、GEZANのDIYは次元が桁外れに違うんですよ。何から何まで自分たちの手で築き上げていくのはもちろんだけど、まず環境を自分たちで生み出すところから始めるのでいつもすごいなと思いますね。あと単純に出してる音が好き。フジロックのときに映像作家の川口(潤)さんとも車中泊しながら話したんですけど、GEZANにはブッチャーズやイースタンユース、俺らとかの系譜を感じるんですよね。結成は大阪だけど、札幌のパンクシーンのDNAをかなり受け継いでいる気がしていて。でもZUINOSINやオシリペンペンズ、あふりらんぽといった関西ゼロ世代、もちろん難波ベアーズ周辺の雰囲気もありつつ、札幌パンクの流れもしっかりと吸収してその他のいろんな音楽とも合わさってる感じがして、いつもいいなと思ってますね。

──《十三月》からのリリースは正直意外だったんですが、相性が良かったんですね。

蛯名:レコーディングも何もかもすごい自由にやらせてもらいました。マヒトがどうしても口を挟みたいところだけ「ここはちょっと…」と言われた程度です。

──どんなところですか。

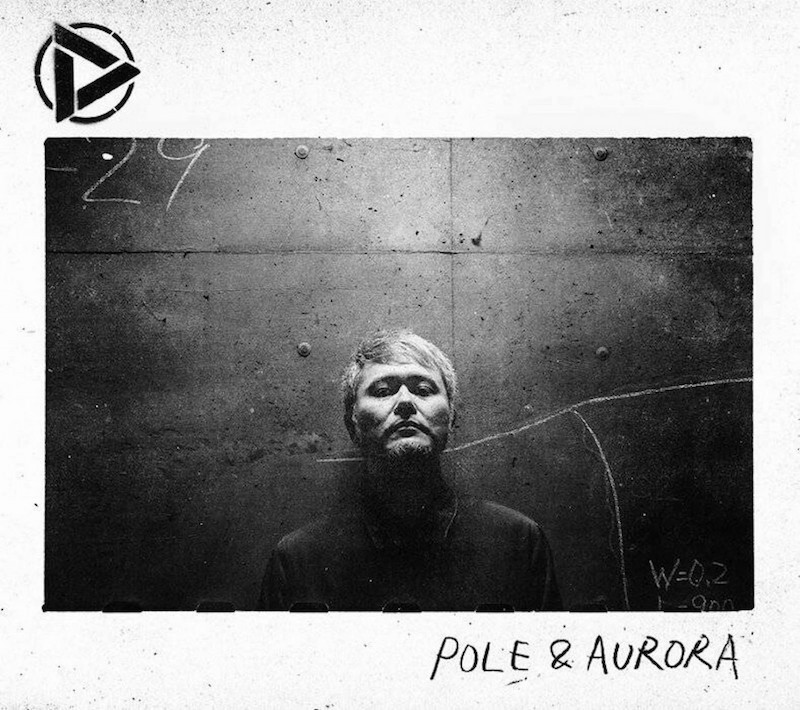

蛯名:ジャケットですね。写真の配置や色使いとか。フロントのジャケは最初、写真だけだったんですよ。しかも色付きで。それをマヒトに「重い」と言われたので、マヒトとデザイナーのアキタ(ヒデキ)くんと俺の3人で意見交換しながら修正したんですけど、そのたびにマヒトが「違う!」と言い張って(笑)。結局、ああいうモノクロのトーンに落ち着いたんですけど、アキタくんが撮ってくれた写真は一度コピーしたものを使ってわざと粗くしてるんですよ。その手法はもともとアキタくんの得意とするところでもあったので、アキタくんのやりたい感じとマヒトのやりたい感じが結果的にうまく合わさったと思います。

──ブックレットのクレジットを見ると、録音時期は2020年2月から10月にかけてということなので、コロナ禍の真っ只中でレコーディングを敢行されたわけですね。

蛯名:最初に録ったのが2月の17、18日とかで、世の中がちょっと危うい感じになってきたけど全体的に危機感がまだそこまでではなかった頃でした。俺もリキッドルームでやったenvyのレコ発(2月11日)に遊びに行ってたくらいだし、そのときはまだマスクしてる人は今ほどはいなかったです。それから歌入れをした5月辺りになると、レコーディングしていたSOUND CRUEが営業自粛になったりして寂しい空気のなかで作業に打ち込んでいました。

──コロナ禍ならではの張り詰めた空気がアルバムに反映されたところはあると思いますか。

蛯名:すごいありましたね。俺らもあったし、エンジニアを務めてくれたSOUND CRUEの店長のジャッキー(山崎優一)のミックスにもそんな空気が含まれている気がします。彼は本当に長い時間お世話をしてくれて感謝しています。

──本作はCDをトレイに載せてプレイボタンを押した瞬間から度肝を抜かれますね。除夜の鐘のようなギターの音が鳴り響いたあとに「future」という荒々しいハードコア・チューンで幕を開けて、それに連なる粛然としたトーンの「極光」という大作を淡々と聴かせる。これだけで一気に引き込まれるし、これまでになくドラマティックな展開だと思うんです。

蛯名:どっちもオープンDチューニングだからDischarming manにしてはすごく重いんですよね。「future」は音だけ聴いたら今までにないタイプの曲かもしれない。今回は全体的に勢いのある荒削りなアルバムにしたかったという狙いもあったんです。

──「future」には「故郷の母は元気か?」「最愛の妻に会わせてくれ」という歌詞がありますが、これは日本で生活する海外からの移住労働者を唄った歌ですか。

蛯名:そうです。自分じゃない第三者の心情を唄ったのはこれが初めてかもしれません。その前に、CARDと出したスプリット(『WATER』、2020年6月発表)に入れた「無知の丘」という曲があって、それは執拗にヘイトスピーチを続ける在特会とかの人たちや全体主義に傾きがちな世の中の流れを見て感じたことを唄ったんです。「future」はその系譜にある曲ですね。社会を切り取って唄うことはそれまであまりやってこなかったけど、東日本大震災以降にいろんな本を読んだり自分なりに考える機会が増えて、そういう歌を自然と唄いたくなったんですよね。イースタンユースの吉野(寿)さんや小谷美紗子さんといった自分の好きな唄い手もそういう歌を唄っていることが多いし、自分もああいう歌を唄いたいと単純に思ったんです。「future」は外国人の技能実習生たちが搾取されて差別を受けたり、入管の収容施設で虐待されたりといった話を1番の歌詞のモチーフにして、2番は在日韓国・朝鮮人が3世、4世に至るまで今もずっと不当な扱いを受けていることをモチーフにしたつもりなんです。別にその人たちの声を拾いたいとか大それたことも代弁も絶対にできるわけじゃないけど、そういう差別や偏見がまかり通ることに自分が何を感じたのかを唄ってみたかった。

──SNSではたびたびそうした発言をされてきましたけど、曲では珍しいケースですよね。そんな歌がアルバムの1曲目を飾るのも異例だと思うし。

蛯名:社会的なことを唄うのに賛否はあるけど、なんかそうも言ってられなくなってきたというか。オーソドックスなパンクやハードコアではDISCHARGEやCRASSといったバンドが反核・反戦を歌にしているけど、自分はこの小さな島国で起きている目を背けちゃいけない現実を自分なりの言葉にしたかったんですよね。