前作『A GIRL SUPERNOVA』以来5年ぶりの新作であり、現編成になって初めて制作に臨んだ8枚目のオリジナル・アルバム『INFORMED CONSENT』を遂に完成させたPANICSMILE。その最新作は、音に対する一本気なひたむきさや確かな熱量を感じさせつつもどこか突き放した冷徹さや乾いた感情が入り混じっている。混沌としていながら笑顔でいるというバンド名と同様に、陰と陽、静と動、調和と不和、ポップとアバンギャルドといった対極する要素がごく自然に共存した、決して一筋縄では行かないサウンドはやはり唯一無比。それでいて上京直前の頃の音源を彷彿とさせる清涼感と瑞々しさが音の端々から感じ取れるのだから素晴らしい。

鉄壁の布陣と謳われた第4期編成の瓦解、表向きには活動休止の水面下で進行していた第5期編成の地固め、新曲作りの試行錯誤、リーダーである吉田肇(vo, g)の福岡への帰郷と、ここ数年のバンドを取り巻く状況は目まぐるしく変化し続けた。結成から20数年を経たキャリアのなかでも特に大きなターニング・ポイントだったと言える第4期から第5期への変遷と、無垢な表現欲求に突き動かされて完成に至った『INFORMED CONSENT』について吉田にじっくりと話を聞いたこのインタビュー。『A GIRL SUPERNOVA』のリリース時はあえてメディアの取材を受けなかっただけに、前作から本作に至る経緯を補完する意味でも貴重な証言と言えるのではないだろうか。(interview:椎名宗之)

吉田以外のメンバー3人からまさかの脱退の申し出

──去年の夏にはすでに完成していた新作を、1年寝かして発売したのはどんな理由があったんですか。

吉田:去年の夏に伊豆のスタジオでAxSxE君に録ってもらって、ホントは年内にリリースしたかったんですけど、単純に個々のスケジュールの兼ね合いとか、日々のライブや福岡で始めた企画とかいろんなことが重なりまして。福岡のオオクボ-Tにやっていただいたデザインの進行や、仕様や、手作業パッケージにしたりとかで、7月に録って8月の末には最初のミックスも出来ていたんですが、焦って作品を出すよりも、地道にライブ活動をしながらいいタイミングで出したほうがいいんじゃないかということになったんです。確かにライブは鬼のようにやっていたので、結局このタイミングのリリースに落ち着いたんですよね。

──バンドを取り巻く状況を見定めていたわけですね。

吉田:実際、福岡の音楽業界に携わる人からも言われたんですよ。「PANICSMILEってまだやってるんですか?」とか「PANICSMILEって再結成したんですか?」って。「いやいや、俺が東京から戻ってきただけで、あれからずっと続いてるんですよ」って説明するところから始めなくちゃいけない場面もあったりで。あと、去年の11月3日にやった福岡のビブレホールの30周年イベント(『Headache Sounds+VIVRE HALL presents「CITY NOISE FROM FUCKOKA 2013 〜VIVRE HALL 30th Anniversary special〜』)の準備に凄く時間をかけていたので、リリースが遅くなったのもありましたね。そのイベントが終わるまでは「誰にマスタリングを頼むか? そのお金はどうやって捻出するか?」という課題があって、結局、マスタリングに着手できたのは12月に入ってからだったんですよ。だからのんびりやってたつもりは全然なくて、僕のなかでは延々と作業中、の状況でリリースに漕ぎ着けた感覚なんです。

──いくらPANICSMILE結成の地とは言え、東京で14年間生活した後に戻った福岡で土着化するのにも時間がかかりますよね。

吉田:ブッチャーズの吉村(秀樹)さんに与えられた宿題があったんですよ。「吉田、お前とにかく福岡のストリートを歩き回れよ」っていう。僕はそれを真に受けて(笑)、まず地元のライブハウスへ遊びに行くところから始めたんです。ビブレホールで30周年のイベントを立ち上げるにも、今の福岡の最新シーンを観た上でやらないと、ただの同窓会になっちゃう危惧があったんですよね。それは絶対にイヤだったし、出演してくれたバンドもその思いは一緒だったと思います。もちろん地元のことは今でも知らない部分がたくさんありますが。

──第5期のPANICSMILEは保田さんがギターに転向してリズム隊が様変わりした編成で、それを実質的な再結成と見る向きもあったと思うんですが、吉田さんのなかでは一貫していたんですね。

吉田:確かに表向きには1年間ライブをしていなかったし、変名でコソコソやっていたので再始動と捉えられても仕方ないんですけど、自分のなかでまたPANICSMILEを名乗ることに違和感はなかったんですよ。石橋(英子)さんとジェイソン(・シャルトン)が抜けて、この先どうすればいいんだろうと考えていた時、石橋さんが言ってくれたんですよね。「今までは吉田さんが作りたい曲を私やジェイソンが違う感じにしちゃったかもだけど、これからは自分でドラムやベースのフレーズを考えたり、楽曲を完全にプロデュースする方向にしたらどう?」って。確かにそれは凄くやりたかったことだったんだけど、それをやるには凄く時間がかかったんです。その作業に打ち込んでいたのが2010年の1年間だったんですよ。

──ジェイソンさんがアメリカへ帰国するということで第4期の編成が終わらざるを得ないと当時は伺っていたんですが、実際は吉田さん以外の3人が脱退を申し出たそうですね。

吉田:そうなんです。ジェイソンが抜けるってある日の練習で聞いて、自分の子どもたちをアメリカで育てたいと前から言っていたから、それは仕方のないことだなと思って。特に引き止めることもしなかったんです。で、ジェイソン以外の3人でスタジオに集まった時に「ギターどうする?」って話をしたら、石橋さんから「あのね、ギターをどうするって話じゃなくて、私とやっさんも抜けていい?」って突然言われたんです。もう完全に寝耳に水で、「エッ、やっさんまでやめたいの?」って訊いたら、「このまま続けていくのもなんか違うなと思って」と言われたんですよね。

一時はPANICSMILEの屋号を下ろすことも考えた

──そんな経緯もあって、2010年3月の自主企画『we say foggy! vol.7』をもって第4期編成が終焉を迎えたと。

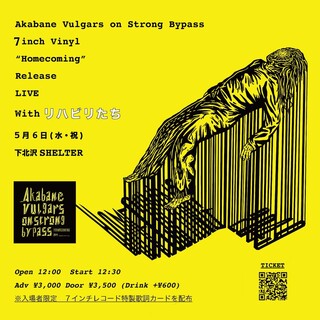

吉田:ジェイソンに「いつまで日本にいられる?」と訊いたら、「2010年の3月末まで。4月には向こうへ引っ越したい」と言われたので、3月28日にシェルターで企画を打ったんです。デラシネと湯浅湾をゲストに招いて。だからあの日のライブは、僕以外の全員がやめるつもりで演奏していたんですよ。

──石橋さんと保田さんが煮詰まっていた原因は何だったんでしょう?

吉田:『A GIRL SUPERNOVA』のレコーディングは2008年の冬くらいに終わっていたんですけど、そこに至る道のりがけっこう辛かったんじゃないかな。石橋さんもやっさんも。僕自身はそういう状況も楽しむことにしてたし、セッションで出来た曲にどういう歌をのせるか、どう録ってどう仕上げるかを自分なりに楽しんでいたんですよ。でもスタジオやライブでよく不機嫌になってましたしね。当時はやっさんに凄く当たってたし、いや、そんなことじゃないかもだし(笑)。

──『A GIRL SUPERNOVA』は吉田さんの歌を前面に押し出しつつ、バンドなりのサイケ感が絶妙なバランスで溶け合った傑作だったので、その先の活動がますます楽しみだったんです。だから活動休止が本当に残念で。

吉田:僕も同じ気持ちでした。2008年に『A GIRL SUPERNOVA』を録り終えた後、ジャム・セッションの音の会話に方程式みたいなものが生まれて、曲作りのペースがかなり早くなったんですよ。これは凄いぞ、次のアルバムは絶対に面白いものになるぞとひとりで手応えを感じていたんですけどね。

── 一度「やめたい」と申し出たメンバーを引き止めないのは吉田さんの流儀なんですか。

── 一度「やめたい」と申し出たメンバーを引き止めないのは吉田さんの流儀なんですか。

吉田:僕は引き止めないですね。一度「やめたい」と言われたらそれで終わりだと思うタイプなので。石橋さんもソロを2枚くらい出して活動が充実していたし、引き止める理由がなかったんですよ。ジェイソンが抜けることで、阿吽の呼吸だったジャム・セッションにリアリティがなくなることも分かっていたので。……うん、それが大きかったかもしれないですね。この4人なら次もまた面白い作品を作れそうだと石橋さんもやっさんも思っていたはずだけど、ジェイソンが抜けて、また一から音を構築するのは厳しいと感じたんでしょう。

──3人からほぼ同時に脱退の申し出があった時、この先バンドをやるならPANICSMILEの屋号じゃなくてもいいのかなという気持ちはありましたか。

吉田:ありましたね。次にバンドをやるなら別の名前になるだろうなと考えていたら、イースタンユースの吉野(寿)さんに止められたんです。ちょうどくすぶってる時に吉野さんと呑む機会があって、「バンド名を変えることだけは絶対にいかんよ」って言われたんですよ。どんなメンバーになろうが、どんなサウンドになろうが、その屋号を捨てるのはダメだと。「PANICSMILEという名前でバンドが続いてるっていうことで元気になる人がいっぱいいると思うから、絶対に変えちゃだめだ」と言われて、「分かりました!」と(笑)。

──第4期のメンバーは結果的に10年続いた長期編成だったわけで、吉田さんの喪失感たるや凄まじいものがあったと思うんですが。

吉田:それはもう、バリバリありました。最初はただ呆然としていましたから。

──そこで「ナニクソ!」と新編成のPANICSMILEに向けて準備を進めようとは考えなかったんですか。

吉田:その気持ちはもちろんありましたよ。「ああ、分かったよ。売られたケンカは買ってやるぜ!」みたいな気持ちだったし(笑)。でも、これは試練だと思ったし、むしろ自分にとってステップアップできるいい機会だなと前向きに捉えてましたね。さっき話した「1から10まで吉田さんのやりたいようにやればいい」という石橋さんからの提案も凄くポジティヴに響いていたし、新しくトライしたいことがたくさんあったんです。世間的には休んでいたことになるんだけど、新しいメンバーと1年間スタジオにずっと籠りきりだったんですよ。だから自分としては立ち止まっている感覚は皆無でした。3月にやったシェルターの企画が終わって、翌月には愛知県豊田市にある松石ゲルのスタジオで合宿してましたからね。