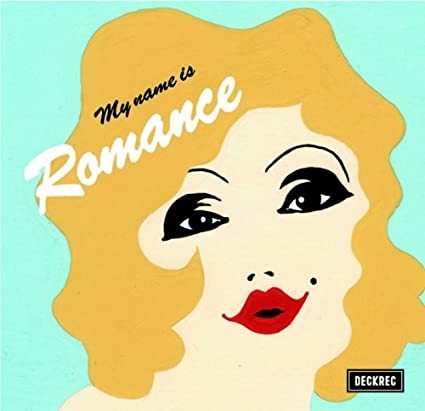

古き良きロックンロール・バイブルを解体&再生させたその狂い咲き暴発サウンド、独自のセンスが光るロマンチックかつ直情的な言葉、そして何よりその常軌を逸した疾風怒濤のライヴ・パフォーマンスでいかがわしいロックのギラつきに飢えた全国の悪男悪女を酔狂の坩堝に陥れ続けている毛皮のマリーズ。ソウル・フラワー・ユニオンの奥野真哉、うつみようこ、おとぎ話の有馬和樹といった名うてのバンドメンをゲストに迎えた待望のセカンド・アルバム『マイ・ネーム・イズ・ロマンス』は、偉大なるロックの先人達に対する彼らの深い愛情と憧憬の念が如実に感じられるのと同時に、単なる模倣に留まらない独創的なロックが身を焦がす抑え難い衝動と共に凝縮した一枚だ。この闇雲に迸るエナジー。ロックに淫する並々ならぬ覚悟。風貌は完全に社会不適応者のそれだが、ロックという表現の限りない可能性を信じる彼らの姿勢は至って真摯である。今はまだキワモノ的な認知をされている彼らだが、その双肩にロックの未来が託されているのかもしれない。(interview:椎名宗之)

自分の欲求が向かわない方向には絶対に行かない

──去年の9月に発表したファースト・アルバム『戦争をしよう』は現時点でどう対象化されていますか。

志磨遼平(vo):ドラム(富士山富士夫)が加入して、バンドがゼロから生まれ変わった時に録ってすぐに出した感じですね。

越川和磨(g):バンドの初期衝動的なものが詰まってるよね。

志磨:一番最初は自主制作で8曲入りのCD-Rを1枚出したんですけど、『戦争をしよう』は富士山が入って以降に出来た曲の選りすぐりなんで、その時期までのベストっていうか、シングル・ヒット集みたいな趣きはありますよね、今思えば。どのバンドもファースト・アルバムってそういうものなんだろうけど。

──ファースト・アルバムの制作で培った経験が、本作『マイ・ネーム・イズ・ロマンス』のレコーディングに反映された部分はどんなところですか。

越川:曲自体は志磨が考えてきたものをみんなで練り上げていく感じで、そこから先の音の構築には随分と神経を使いましたね。ファーストはバンドの持ってるダイナミズムや本来ライヴで鳴ってる音が上手く録れなかったんで、今回はもっと生々しい感じでやろうと思ったんですよ。

──『戦争をしよう』もいいアルバムなんだけれども、ライヴを観た後に聴くと何処か喰い足りなさを感じるのは否めないですよね。

志磨:うん、そういうご意見はよく頂いていたので、そりゃ困ったなと(笑)。プレイ自体の問題も当然あるんでしょうけど、もっとシンバルやベースを上手く録ろうとか、マイクをどの辺に当てようかとかの話を今回はかなり詰めたので、ファーストの音のしょぼさはだいぶ改善されたんじゃないかと思います。意外とそういう音決めが好きなタイプなんですよ。一音一音いちいち実験しながら、結構ゆっくりやらせてもらいました。

──だからなのか、サウンドの切迫感はファーストに比べて格段の差ですよね。音の塊がギュッと濃縮されている感じで。

志磨:そうですね、今回は凄く上手く録れたと思うんです。収録曲はすでにライヴではお馴染みの曲が多いし、ファーストが出る頃にはもう2/3くらいは出来てましたからね。ファーストが出た直後やのに、大胆にも全曲新曲のライヴをやったりして(笑)。

──それだけ新曲が次々と出来るのは、バンドの状態がすこぶる良いことの表れなのでは?

越川:まぁ、その全曲新曲ライヴもだいぶ無理矢理でしたけどね(笑)。

志磨:曲作り自体は好きなので、割とポンポン出来るんですよ。出来る時はドババババと10曲、20曲は平気で出来て、その後は半年間くらい一切ギターも触らなかったりするローテーションなんですけど。ただ、せっかく新曲を作っても今までは自主制作でしか出せなかったので、ライヴのたびに2曲入りのシングル・カセットを無謀にも出したりしてたんです。誰もそんなこと期待していないのに(笑)。

──今回のセカンド・アルバムですが、オールディーズ・バット・ゴールディーズな古き良きロックへのオマージュ・ソングが個人的にはツボだったんですよね。「犬ロック」は言うまでもなくエルヴィス・プレスリーの「ハウンド・ドッグ」だし、「ガンマン、生きて帰れ」はT・レックスっぽさがあったり、「センチメントがお好き?」の間奏のギター・ソロはデル・シャノンの「悲しき街角」だったり、「クライベイビー」はブルース・ブラザーズのようなリズムが引用されていたりと、純粋に聴いていて愉しいですよ。どれも教条的ではないのがいいですよね。

志磨:そう言われると嬉しいですね。中学生とかロックに目覚めた頃は、単純に曲の作り方が判らないじゃないですか? だから家にあるコンポでCDをかけながら、いろんな曲の部分部分を足して割ったりするんですよ。そのやり方のまま今に至る感じなんです。

──ロックのスタンダード曲のパーツをハイブリッドに組み合わせるのが作曲の原点であると?

志磨:もはや曲作りと呼んでいいのかどうか(笑)。まぁ、着せ替え人形みたいな感じですよね。

──「MAYBE」に顕著ですけど、極々シンプルな言葉で恋の甘酸っぱさや切なさを体現していますよね。小難しい言い回しを避けて、どの曲も脊髄反射で書いたような平たい歌詞がストレートなサウンドによく馴染んでいると思うんです。

志磨:余り難しくなりすぎるのはイヤですからね。でも、今回のアルバムの曲作りは歌詞でかなり悩んだんですよ。自分独自の歌詞作りのノウハウがあって、それはファーストを作る前に何となく掴めてきたんです。それでバカスカ歌詞が書けるようになったんですけど、そのノウハウとやらが固定のスタイルになってしまって、何を書いても“出たな、必殺技が!”と自分でも思ってしまうようになったんです。

──志磨さんが最初に掴んだ歌詞の手法というのは?

志磨:曲を作る時は鼻モゲラでラジカセを使って録るんですけど、“ベイビー、ユー・キャン・タッチ・ミー!”とか、僕の歌は唄い出しが英語が多いんですよね。最初はまず適当な英語で始まって、その後に全然脈絡のない日本語を付けて恥ずかしくならないようにするっていうか。語呂のいい英語の後にそれを打ち消すマイナスの日本語を付けることで、トータルでプラマイゼロにするんですよ(笑)。「犬ロック」の「好きなタイプは“WILD ONE”/忠犬じゃなくてゴメンよ?(ワン!)」というヘンな韻の踏み方も照れ隠しなんですよね。

──そういう歌詞のユニークさやライヴでの特異な風貌がとかく目を引いてしまいますけど、音楽に対しては至って真剣なんですよね。

志磨:真剣ですよ。こう見えて根が真面目なんです(笑)。

越川:ただ、定期的にスタジオに入ったりはしないんですよ。月に一回入ればいいくらいで。音合わせはもっぱらライヴのリハーサルで、ライヴの最中に曲がだんだん出来上がっていく感じなんです。まぁ、言ってみればレッド・ツェッペリン方式ですね(笑)。

──それは技巧に走らずにロックに向かう純度を磨り減らしたくないという思いがあるからですか。

志磨:自分にとってロックとは何か? みたいな話になってしまうんですけど、僕は自分の欲求原則に基づいてなるべく追求したくなる質なんですよ。16くらいでバンドを始めて、高校を辞めてから今に至るまでずっとそうなんです。自分の欲求が向かわない方向には絶対に行かないで、それで一体何処まで行けるのかに懸けてるんですよ。たまたまロック音楽が好きなもので、それを使って果たして人は何処まで堕落せずに行けるか? っていう課題があるんです(笑)。我慢や妥協をして何かを成し遂げるんやったら、別にロックじゃなくても何でもいいよなぁと思うし。