今月号に掲載されているTHE 卍へのインタビュー中、「最近関心のあるバンドは?」とう当方の問いに、ROLLYは迷わずにこう答えた。「若手のロック・グループの中で唯一好きなバンドがいるんですよ。毛皮のマリーズって言うんですけど。プロのミュージシャンの中で最も毛皮のマリーズが好きな男だと僕は普段から公言しているんです。彼らと対バンできたら夢のようですね」と。その言葉を聞いて非常に合点がいった。70年代の日本のロック黎明期に存在した、アングラ演劇と蜜月にあるいかがわしい匂いを痛烈に放ったロックを志向するROLLYだけに、古き良きロックンロール・バイブルを解体&再生させた毛皮のマリーズの狂い咲き暴発サウンドに反応しないわけがないと思ったのである。セカンド・アルバム『マイ・ネーム・イズ・ロマンス』を昨年12月に発表してから、僅か5ヶ月余り。『〜ロマンス』と同時期に制作されたという『Faust C.D.』は、ドイツの文豪ゲーテの戯曲を連想させるそのタイトルからも窺えるように、悪魔に魂を売り渡して手に入れた如き戦慄のナンバーが充満した狂気のミニ・アルバムだ。『〜ロマンス』の持つ華やかなポップさは皆無、全6曲の悪魔のロックロール・パラノイアがことごとく展開されていく。『〜ロマンス』と対を成す悪魔的な感情が渦巻く本作の制作に至る道程、常に解散の危機を孕むバンドの在り方に対する独自の見解について、メンバー全員に話を訊いてみた。(interview:椎名宗之)

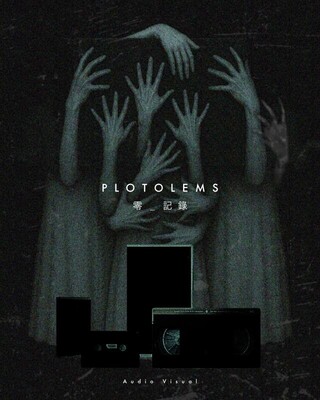

『マイ・ネーム・イズ・ロマンス』と対になった悪魔的な作品

──今回の『Faust C.D.』は、『マイ・ネーム・イズ・ロマンス』の発表直後には完成していたんですよね。

志磨遼平(vo):直後というよりは同時期ですね。『〜ロマンス』の録りが早く終わって押さえていたスタジオが1日空いたので、その1日でミニ・アルバムを録ってしまおうと思ったんです。録りまでの3日間、ほとんど寝ないでガーッと6曲を煮詰めたんですよ。

──約5ヶ月発表を遅らせたのは、前作と楽曲の方向性が異なるからですか。

志磨:最初はむしろ、同時発売にしようと考えていたんですよ。もしくは年が明けてからすぐに『Faust C.D.』を出したいと思っていました。いっぱい曲がある中で、一方はフル・アルバムに、もう一方はミニ・アルバムに振り分けようと。当時は50'sのアメリカの音楽やカントリーっぽいのがマイ・ブームだったので、『〜ロマンス』のほうにはそういうテイストの曲を12曲詰め込んだんです。ほぼコンセプト・アルバムみたいにしたかったんですよ。で、そのコンセプトにそぐわない曲を『Faust C.D.』に入れた感じですね。『〜ロマンス』はポップで統一感のあるアルバムになりそうだったので、ソウル・フラワー・ユニオンの奥野真哉さんやうつみようこさん、おとぎ話の有馬(和樹)といったゲストを呼んでみようということになり。一方、『Faust C.D.』のほうは音もできるだけ重ねず、ヴォーカルを合わせた4つの音だけできっちり作りたかったんです。ファーストの『戦争をしよう』はバンドにとって名刺代わりの1枚で、セカンドの『〜ロマンス』は凄くポップなアルバムになったんですけど、そうすると次の作品は言い訳がましくなるんですよ。

──言い訳がましくなる?

志磨:ええ。「マリーズ、ポップになって売れ線狙ったね」とか言われるわけですよ。確かに気持ちの半分はその通りなんだけど、そう言い切られると釈然としない。だから『〜ロマンス』が出てから1ヶ月くらいにこの『Faust C.D.』が出るとバランスもいいし、みんなをギャフン!と言わせられるんじゃないかと思って(笑)。『〜ロマンス』と『Faust C.D.』が対になると、僕らの理想とする在り方に近くなるんです。

──結果的に約5ヶ月のタームを空けたのはどういった理由から?

志磨:有り難いことに、レーベルの方々がちゃんとプロモーションをしようと言ってくれたんですよ。『〜ロマンス』を出してジワジワと間を置き、適宜なタイミングで『Faust C.D.』を出したほうがいいんじゃないかと言われて。出すタイミングを見計らっての効果に関しては向こうはプロフェッショナルだし、僕らは感情的でしかないので、それならお任せしてみようと思ったんですね。

──『〜ロマンス』が陽のイメージならば、今回発表される『Faust C.D.』はその極北にあるようなアルバムですよね。陰にも程があると言うか、バンドのドロドロとした内面を深くえぐっていると言うか。

志磨:そうですね。その陰と陽が自分の中では矛盾することなく存在しているので、それを意図的に2枚のアルバムに振り分けようと思ったんです。もしこれが最初から2枚に分かれることが決まっていなければ、『〜ロマンス』もあれだけポップな作品にはならなかったでしょうね。それに対して、『Faust C.D.』は僕らのダーク・サイドが全面に出た作品で、『〜ロマンス』と対になっていると考えて頂けると本望です。

──"Faust"という言葉は、言うまでもなくドイツの文豪、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの代表作とされる長編戯曲『ファウスト』からの引用ですよね。学問と知識に絶望したファウスト博士が、悪魔メフィストフェレスと契約して魂を売り渡す代わりに地上の快楽を手に入れ、人間の生のあらゆる可能性を体験しようとする物語ですが。

志磨:『ファウスト』の悪魔的なイメージをモチーフにはしていますね。あと、バンドの初期衝動が詰まった"ファースト"アルバムみたいなものにしたかった。だから、"Faust"と"First"のダブル・ミーニングのつもりなんですよ。

ルーティンじゃないバンド活動を積み重ねるのが理想

──なるほど。しかしこれだけ内省的な作品が生まれるに至ったのは、一体どんな経緯があったんでしょうか。

志磨:去年の6〜8月頃、「もうバンドは解散だ!」と僕がわめき散らしていたんです。『戦争をしよう』を出して、そのレコ発ツアーを回り、そこから帰ってきた辺りかな。そのツアーをやってる時にはもう『〜ロマンス』の曲がほとんど出来ていたんですよ。事実、『戦争をしよう』のレコ発ツアー・ファイナルは全曲新曲をやるライヴだったんです。その後もライヴは毎週のようにあったんですが、徐々にバンドの持つ初期衝動が薄れていってしまった。『戦争をしよう』のツアーの時は、お客さんも僕らのことなんてよく知らないわけですよ。SEが鳴ってステージへ出て行っても、何のリアクションもなくシーンとしていて。そこへ"せーの!"でバーン!と音を出して、その30分後にはデデデデン! どや!? みたいな...。

──...あの、それは凄く活字にしづらいので、もう少し判りやすく説明してもらえますか?(笑)

志磨:要するにですね、ライヴが終わる頃には僕らが完全に優位に立っている感じと言いましょうか。優位じゃないな、見栄を切れる感じかな。僕らは当然無名なバンドなので、そんなライヴしかやってこなかったんです。それがライヴを重ねるごとに、SEが鳴るとお客さんもワーッと盛り上がるようになる。それに面喰らうようになったんですよ。僕らを初めて観る人達ばかりの前で、今この瞬間の自分達をダーン!と見せることに意義があると思っていたんです。それをまた違う所に移動してダーン!とブチかます。そこに面白さがあったのに、「いつもの新しいやつをやってよ」っていうもの凄く矛盾したような反応が返ってくるようになった。毎日更新されていく感情をステージでブチまけるのが音楽活動とイコールだったのに、音楽活動っていうのは意外と建設的なものなんですよね。ツアーの日程やら何やら、予定を組んでいくものじゃないですか。そうなると、音楽活動と自分の生活がイコールでなくなってくる。ライヴの終わりのほうはギターが潰れて、ベースの弦が切れて、ドラムが全部崩れ切ってスネアしかない状態っていうのが最初の頃はよくあったんですよ。そのスネアだけで1曲やったこともあったし。

──そういった表現は「またやってくれよ」というわけにいかないですよね。

志磨:そうなんですよ。たまたまそうなっただけですからね。毛皮のマリーズは常に新しいものを提示していきたいし、聴き手の想像を遙かに超える尋常じゃないスピードで突っ走っていきたいから、どんどんどんどん速くならないと追い付かなくなるんですよ。そうなると、「来週はドコソコでライヴがあるので、またお願いします〜」なんて言うバンドには絶対に出せないスピードを出さなくちゃいけなくなる。向かい風の中を突き進んで、機体はもはやボロボロ。でも、キワキワの崖っぷちまで辿り着いた時にはもの凄いスピードになっているだろうと思って、僕はワクワクしていたんです。そしたら、「さぁ、解散しようぜ!」と。「明日のライヴが良くなかったら明日で解散だぜ!」みたいなね。それが『〜ロマンス』のレコーディングが始まるところで、出来が良くなければセカンド・アルバムではなくラスト・アルバムにするつもりだったんです。この間出したのはファースト・アルバム、今度出すのはラスト・アルバムだと思ってくれとメンバーには言ったんですよ。"2回目"とか"毎度!"みたいな惰性的なキーワードは絶対的なNGワードだった。「さぁ、解散ライヴやろうぜ!」って言いながらも、その日のステージで面白いことができれば何とか首の皮が繋がった気分になれるんですね、みんなで。「ああ、良かった! 今日も解散せずに済んだ!」って。プロ野球のリーグ戦で高校野球みたいな試合をするって言うか。常にヘッド・スライディングで全力疾走をすると。それこそが絶対に美しいと僕は思うんですよ。

──つまり、バンドの在り方が徐々にルーティンに感じられるようになったということでしょうか。

志磨:でも、バンド活動というのは本来ルーティンで在るべきなんですよね。僕はロック・バンドに対して理想を抱いているんですよ。明日なんてどうでもいい、今この瞬間に喉が潰れるくらいにウワーッと全力で叫んで、腕が取れるくらいに腕をガンガンに振り回してみたり。そういうロックのピュアな刹那性を僕はずっと信じていたわけですよ。いや、今も現在進行形でちゃんと信じています。ルーティンじゃないバンド活動を積み重ねていくのが僕の理想なんですね。

ギターを弾かずしてギタリストとして成立させろ!

──そういった志磨さんの高い理想が、他のメンバーに対する叱咤に繋がっていったんですね。越川さんに向かって「ギターを弾くな」とか「もう違うバンドをやれ」とか散々なことを言って。

志磨:バンドが普通すぎると思ったんですね。普通なもの、惰性的なものほど僕が忌み嫌うものはないんですよ。

越川和磨(g, cho):最初は「ギターを弾かずしてギタリストとして成立させろ!」みたいなことを志磨に言われたんです。普通の人は「エッ、どういうこと!?」って思うでしょうけど、僕はその言葉が何となく判ったんですよね。ギターを弾かなくても音符を生むと言うか、彼の言葉を「そうや、その通りや!」ってもの凄く真に受けたんですよ。

志磨:だって、絶対にそうだもん(笑)。

──顔でギターを弾くとか、そういうことですか。

志磨:いや、仮にライヴハウスが停電したとしても、僕は結構頑張れる自信があるんですよ。何故ならいつも手ぶらだし、裸一貫で歌を唄っているから。せめてローソクが1本あれば助かるくらいで。ドラムは生楽器なので、構造上は大丈夫。停電しても叩けます。困るのはギターとベースですよね。アンプを通さないと音が鳴らないということは、別に演奏する人が凄いわけじゃない。凄いのは電気なんですよ。だったら、停電しても凄いことをやらないとダメだろうと。だから「ギター弾くのをやめてステージに立ってみろよ!」って越川君に言ったんですよ。

──で、実際にギターを持たないライヴをやったんですか。

志磨:ええ。僕はもうウハウハですよ。さぁ、これで何が起こるんだろう? と。それで何も起こらなければ即解散ですからね。それでどうなったかと言うと、1曲目でいきなり越川君はギターを弾いたんです。「弾かないって言うたやろ!?」と。それから僕は客席に降りて、ステージに向けてヤジを飛ばしまくったんです。「さぁ、何かやってみぃ!」って。もう越川君は精神崩壊ですよ。ギターをバンッとへし折って、ワーワー泣き出した。号泣しまくって、その場に立っていたこと自体が奇跡ですよ。富士山さんもドラム・セットをバンッ!と投げ倒した。栗本はブンブンと闇雲にベースを弾いている。その後、越川君は楽屋へ引っ込んだんです。で、「戻ったらアカンやろ!」って僕が越川君を連れ戻しに行ったんですよ。

越川:ピークに達するまでいろいろと葛藤があったと思うんですけどね。何かを起こすまでの記憶はよく覚えてないんですけど、ギターを折ってもまだ何かをやらなきゃいけない。もう地獄ですよ。とりあえずドラムに突っ込んでいきましたけど。

──ということは、その場で鳴っているのはベースとノイズのみ?

志磨:あと、僕のヤジですね。お客さんはシーンと静まり返っているだけで。そんなライヴを高円寺のライナーで『〜ロマンス』を録る前にやったんですよ。こんなライヴばっかりやるバンドがいたら最高に面白いと思いましたよね。

──そのライヴの後の楽屋は、沈みきった感じだったんですか。

志磨:いやいや、むしろテンションが上がりっぱなしでしたよ。越川君は泣きっぱなしで、いろんな人に「よくやったよ、頑張った!」って慰められてましたけど(笑)。僕は「さぁ、次のライヴはいつだっけ? 来週か? 来週も何も起こらなかったら解散な! よし、ラーメン食いに行こうぜ!」っていう感じでしたよ。常に解散ライヴのテンションで予定をこなしていく、有り得ないことが起こる予感がある...毛皮のマリーズ最高だ! こんな格好いいバンドは他にいないぞ! って自分でも思いましたよ。

──そんな破天荒なライヴをやって以降、どんなライヴを繰り広げたんですか。

志磨:今度は僕が楽屋に戻って、越川君に歌を唄わせてみたり。越川君は怒って楽屋まで僕を連れ戻しに来て、ステージに引っ張り出す。その後は目に付いたハシゴをステージの上に持ってきたりしましたね。とにかく一度もやったことのないことをやりたいんです。一度でもやったことをやるなんてもう御法度、即解散ですよ。ライヴ中に越川君と喧嘩して、2曲だけ唄って帰ったこともありましたよ。3人はそのままライヴを続けてましたけどね。僕は「自分で作ったバンドなのに追い出された!」ってワーンと泣いて、拗ねて帰ったんです(笑)。

新曲をこのバンドでやるとは決めていなかった

栗本ヒロコ(b, cho):でも、あの時は越川君も帰りかけたんですよ。

志磨:エッ!? そうなの?

富士山富士夫(ds, cho):うん、帰りかけた。知らなかったの?

志磨:だって、電車の中だったから(笑)。今日初めて知ったよ。

栗本:私と富士山さんは「こんなんで帰れるか!」って思ってたけど、越川君はひるんでたんですよ。私達は逆にテンションが上がってましたから。

志磨:後で知り合いに聞いたら、凄くいいライヴだったみたいですけどね。その後、越川君と電話してまた喧嘩ですよ。「もうこんなバンド終わりや!」なんてギャーギャー言って。ただ、その翌日もライヴがあったんです。KING BROTHERSの復活ライヴがあったんですね。バンドとは今日解散してもいいようなライヴを常にしなければならないと僕が思うようになったのは、ひとえにKING BROTHERSからの影響なんですよ。KING BROTHERSこそまさにそういう刹那性を持ったバンドで、僕はずっと大好きだったんです。そんな憧れのバンドの復活ライヴには何が何でも出たいから、越川君との諍いは前日までに解決しておきたかった。それで越川君と直接会って、きちんと話し合ったんですよ。その時の毛皮のマリーズはもはや音楽じゃなかった。だからもう一度ちゃんと音楽をやってみようと。KING BROTHERSの前で真っ当に音楽をやって、ライヴと同じ衝撃や感動を生み出そうぜと。それができたかどうかは判らないけど、とりあえずこの4人でステージには戻れたんですよね。それで、また毛皮のマリーズをやろうと思ったんですよ。

──そんな経緯があって『Faust C.D.』の制作に入ったわけだから、相当な覚悟と決意のもとに生まれたアルバムと言えますよね。

志磨:そうですね。僕がメンバーにワーワー言ってたことをそのままノートに書き溜めていたし、面白いくらいに曲が出来ても、それを毛皮のマリーズでやるとは決めていなかったんです。『Faust C.D.』に入ってる曲は、そういうバンドの暗黒時代に書いたものなんですよ。

──瞬間瞬間の数珠繋ぎのような在り方がバンドとしては最高に美しいと、志磨さん同様に他の皆さんも信じていたんですか。

栗本:それが美しい在り方であることはもちろんよく判るんですよ。ただ、それを続けていくとバンドでも音楽でもなくなりますよね。私はそう思っていたので、その時に自分ができることと言えば...。

志磨:ギリでミュージックを保つことや。

栗本:そう。このバンドを保つと言うか、音楽をやって人前に立つと言うか...。だってバンドなんだし、音楽をやっているんだから、お客さんに見てもらって伝えるべきことを伝えるのが筋じゃないですか。

──今日の皆さんの発言の中で一番の正論だと思いますよ(笑)。でも、「もうこんなバンドやってられるか!」とは思いませんでしたか。

栗本:普通のバンドからしたら有り得ないことをやるバンドなので、日常茶飯事という感じです(笑)。

志磨:だって僕、昨日も「もう解散しよう!」ってメンバーに言ってますからね。

栗本:こういうのが普通ですから(笑)。

越川:ただ、他のバンドにはこれだけの振り幅はないし、そこが僕は一番好きなのかもしれないです。だからドMなんでしょうね、僕は(笑)。それと、葛藤を乗り越えてファイヤーしてる自分が好きなんでしょうね。

志磨:ドMのナルシストや(笑)。

富士山:僕はもともと音楽を知らずに入ってきたので、このバンドは言ってみれば砂場遊びみたいなものなんですよ。壊していいんだったら壊しますけど? みたいな感じです。

志磨:富士山さんは常にその状態をキープ・オンしているんですよ。

富士山:だから、僕は割とバンドの暗黒時代を楽しめた人間なんです。何やかんやで栗本が「音楽をやろう」って言うので、"ああ、音楽をやらんといかんのや..."って思いましたけどね(笑)。まぁ、彼女が一番正論を言っているんであろうということは判ったので、僕もそっちに戻ろうと。

「ジャーニー」の仮ミックスを聴いて思わず落涙した

──"さらば友よ 俺一人 立ち向かう世界は スーパーNEW"と唄われる「ジャーニー」という曲がありますね。越川さん、栗本さん、富士山さんではない別の誰かとプレイするんだろうと思いながら志磨さんが書いた曲ということなんですが、なぜまたこの4人でバンドを続けられたんだと思いますか。

志磨:今喋りながら気付いたんですけど、もうこんなバンドどうなってもいいやと思っていた時に、もうこの曲はあったんですね。これを書いている時に、越川君が僕の家にやって来たんですよ。ライダースの革ジャンにリュックサックという出で立ちで、そのリュックサックからはギターのネックが飛び出ているという異様な風貌で(笑)。で、越川君が「これから自分探しの旅に出るわ」と。僕が散々越川君に文句を言っていた時期で。「いいよいいよ、行ってこいよ。ところでさ、"旅"って英語で何て言うんだっけ?」って僕が訊いたら、「"ジャーニー"じゃない?」と。それでタイトルを「ジャーニー」にしたんです。その頃は、毛皮のマリーズが解散したら次の日にでも違うメンバーを探してこの曲をやろうと思っていたんですね。でも、これからは音楽をちゃんとやるっていうムチャクチャな決意を固めた時に、たまたままだバンドが続いていたんですね。富士山さんは、限りなくドラムが叩けないドラマーっていう音楽的な保証がある。富士山さんに音楽を渡すと、音楽じゃなく返ってくる。それこそ僕が望んでいるもので、志磨遼平ではなく富士山富士夫っていう判子がベッタリ付いて返ってくるんです。そうすると、ポイントは越川君と栗本ってことになる。なぜ僕らはずっと一緒にバンドをやり続けているのか。この3人は地元も一緒、歳も一緒、音楽を聴き始めたのもバンドを始めたのも一緒。なぜ今も一緒にバンドをやっているのか、その理由を突き詰めたかったんです。明日KING BROTHERSのパーティーに出たい、人前に立ちたい、演奏するには人手が要る、一番その演奏がうってつけなのは誰か。越川君はギターが弾ける、栗本はベースが弾ける、富士山さんはドラムが叩ける。それならステージに立てるぞと。それだけで立派な理由として成立しているんですよ。で、僕は今レコーディングがしたい。その時に毛皮のマリーズがまだ存在していた。それが一番の理由ですよね。

──「ジャーニー」の仮ミックスを聴いた時に志磨さんが落涙したというエピソードがセルフライナーにありましたよね。「申し訳ない、とかの後悔の涙ではないよ。よくぞ乗り越えたな俺達、という感動の涙だよ」という。だからこの「ジャーニー」は、バンドにとっても記念碑的な大切な曲ですよね。『Faust C.D.』にはいろんなタイプの曲が収録されているけれど、一番等身大な曲に思えたんですよ。

志磨:そうですね。○○風とかがないですし。アレンジも極々自然に出来たし、作為的なものが一切ないですから。それぞれのパートがあからさまにただ鳴っているだけですしね。アルバムを作ろうと思い立った時に、頭の中でこのアルバムの音が丸々聴こえてくるわけですよ。僕の頭の中で鳴っている音に限りなく近付ける作業が僕らのレコーディングなんです。「ジャーニー」は、僕の頭の中で鳴っていた音を初めて越えたんですよ。想像以上の素晴らしい音になったんです。だから泣けたんですよね。

──簡単に他の収録曲についてもお伺いします。「おはようミカ」の"ミカ"というのは?

志磨:イメージとしてあったのは、中学の時の英語の教科書なんです。その教科書にKENTっていうアメリカの少年とMIKAっていう日本人の少女が出てくるんですよ。会話形式になっていて、"Good Morning, MIKA."っていう挨拶文があるんですね。そんなところからインスパイアされています。これがHIROKOでもJUNKOでもフィーリングが違うんですよ。限りなく音楽的に無意味な名前が良かったんです。僕の中ではあくまでMIKAでしかなかったんですよね。

──「人生」はギター6本の重ねた音を少しずつズラして全定位に敷き詰めた曲で、志磨さんの言う"ノイズ版『ウォール・オブ・サウンド』"とは言い得て妙ですね。

志磨:実はこういう凝ったことをやるのが好きなんですよ。特に越川君と僕は、ギターと録音機材を渡されたら何時間でも籠もって音を録るタイプなんです。『サウンド&レコーディング・マガジン』とかを読むのが大好きですからね。

──「ハートブレイクマン」は、バーズの「Mr.Tambourine Man」を大胆すぎるほど"お手本"としたアレンジが施されていますが...。

志磨:何の恥じらいもないですね、僕は。堂々としたもんですよ。もしこれがパクリだと言われるのなら、僕は作曲なんてできないですよ。こんなのは作曲じゃないと言われたら、「ええ、そうかもしれないですね」と答えます。ヒップホップのトラックを作る人と同じ分類にされても、別にそれを突っぱねる気持ちもないんですよ。

ロックンロールはとても強靱に出来た音楽

──「非・生産的人間」は毛皮のマリーズ初のハードコア・パンクで、諸事情により歌詞が掲載されていません。かろうじて聴こえたのは"同じ空気は吸いたくねぇ"くらいだったんですけど、この曲はどんなことが唄われているんでしょう?

志磨:過激な言葉を羅列してはいますが、余り意味がないんですよね。「言いたいことをバック・ビートに乗せろ」っていうジョン・レノンの言い付けを僕は守り抜いているんですよ。この曲も、これを言いたいっていうのがさしてあるわけでもないんです。社会的なメッセージは一切ありません。言うだけ言って壮快になる言葉をいっぱい載せただけなんですよ。

──「ライデイン(愛と笑いのロード)」はバンド本来の持ち味がよく出た、それこそ壮快なナンバーですね。

志磨:越川君と家でギターをダラダラ弾いていた時に、もの凄い雨が降っていたんですよ。雷もガラガラガラと凄くて。その日は夜にライヴがあったから、「家出たくないなぁ」なんて言ってて。そんな時に雷とセッションしながら出来た曲ですね(笑)。「めっちゃデス・メタルや! イントロはオープンGのスライドやろ!」って言いながら遊んでいたら、いつの間にか本気で曲を作っちゃったんです。律儀に雷の音も頭に入れたりして。「ライデイン」っていうのは、『ドラゴン・クエスト』に出てくる攻撃の呪文なんですけどね。

──本作の制作背景を顧みると、この『Faust C.D.』はミニ・アルバムというフォーマットながら、バンドにとってはフル・アルバムと同じくらいの質的な重さがある作品だと言えそうですね。

志磨:そうですね。もう一度同じようなアルバムを作れと言われても絶対にイヤですね(笑)。同じ制作過程は絶対に踏みたくないですよ。

──ちょっと格好良く言えば、ロバート・ジョンソンが四辻で悪魔に魂を売り渡した代わりに手に入れた至高のブルースみたいなニュアンスもありますよね。

志磨:ええ。本当に悪魔に魂を売り渡して作った気でいますよ。そういった作品に臨む姿勢や破天荒なライヴの在り方も含めて、これをパフォーマンスと思われたくないんですよね。僕はストレスで胃に穴が開くほど悩みながらこのバンドをやっていますから。

──そこまでして毛皮のマリーズを続けようとする理由は何なんですか。

志磨:これまでの人生で自分が何か成し遂げたことと言えば、音楽しかなかったんですよ。音楽以外、見事に何もやってこなかった。誰かに「もう音楽をやるな!」って言われたら、凄く怖いですよ。僕は血の滲むような思いで音楽をやり続けたい。結局、スポ根の世界が好きなんでしょうね。スポ根、もしくは"ジャンプ魂"ですね。『週刊少年ジャンプ』におけるマンガ三原則、"友情、努力、勝利"ですよ(笑)。それを体感するには、僕の場合バンドしかない。録音したCDをボタンひとつで再生するのは、見事なまでにルーティンですよね。マンネリの極みなわけですよ。それを越えるなら、ノイズとか即興音楽の世界に走るしかない。そういうマンネリの世界を大笑いしながら吹き飛ばす、気持ちいい脳天気さがバンドにはあるんです。ロックンロールという音楽は、結構強靱に出来ているんですよね。マンネリだと言われても「それが何じゃい! マンネリで悪いか!」って言ってのける開き直りの強さがあるし、ロックンロールは僕の欲求に99.9%応えてくれるものなんです。スター性もあるし、ポップでもあるし、もの凄く前衛的でもあるし、マンガのようにコミカルだし、とてもスポーティだし、ファッショナブルだし、サブカルチャーの匂いをプンプン放っているし、文学的だし、ライヴは1本の良質なドキュメンタリー・フィルムのようだし...もうありとあらゆる形容詞がロックンロールには付くんですね。あと、限りなくギャグって言うか。メチャクチャ格好良くてオシャレなものは、「イタッ! サブッ!」って言われたらそこでオシマイじゃないですか? 即興音楽のCDがあるっていうこと自体、もの凄くイタいことですよね。即興なのに再生機能が付いているなんて、矛盾も甚だしいし片腹痛い。ロックンロールは吉本新喜劇のようでもあって、マンネリの積み重ねだけど異常なエネルギーがあるんですよ。「マンネリじゃない!」っていうマンネリズムと言うか。それを何十年も続けられたら奇跡ですよね。そういう半永久的な強さを持っているから、僕はロックンロールを愛してやまないんですね。