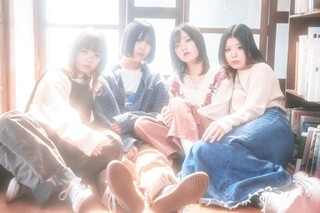

「4人全員が替えの利かないメンバー」(吉田)

──こうして改めてライヴ音源を聴くと、つくづく生粋のライヴ・バンドだったんだなと痛感しますね。

──こうして改めてライヴ音源を聴くと、つくづく生粋のライヴ・バンドだったんだなと痛感しますね。

吉田:そうですね。ライヴをやるのはごく当たり前のスタンスでやっていたし、“ライヴをやらないで何のためのバンドか!?”みたいな心持ちでいましたからね。時にはライヴのほうがレコーディングしたものより良かったこともあったから、痛し痒しですけど(笑)。

吉村:彼らのライヴでよく覚えているのは、ライヴ盤(『シブヤROCKTRANSFORMED状態』)にもなった渋谷のクアトロの時('99年10月1日)ですね。メンバーが全員クッタクタで、そのクッタクタな状態が後ろノリになってて、照明は暗かったんだけど音は凄い良かった。だからあの演奏がライヴ盤になったのは嬉しかったのを覚えてます。あのノリはちょっと特別 だったと思いますね。絶妙なタイム感もあったと思うし。

加茂:初めてのクアトロで、チケットはソールドアウトで、巷の評判も上がってきていて、気合いの入り方は尋常じゃなかったですからね。チューニングの甘さやミスもよく聴けばあるんですけど、それも記録のひとつなんだという発想は今回のBOXにも繋がってますよね。

吉田:そう、凄くドキュメンタリー的要素の高いバンドでしたからね。

西村:常に加速していたバンドでしたよね。立ち止まる瞬間がなかったと言うか。まぁ、憲太郎さんとは途中から普通 の呑み友達になりましたけど(笑)。

吉田:その“立ち止まらない感”っていうのは、向井君の性格によるところが大きかったでしょうね。

加茂:そうだね。音楽に関しては一切の妥協を許さないからね。

古閑:バンドが東京に出て来た初期の頃から携わってた僕らにおいては、その加速感に付いていけなかったですから(笑)。イヤな言い方になりますけど、“いつまでも僕らのそばにいてほしかった”みたいな部分もあるじゃないですか。でも、そんなことお構いなしにドンドンドンドン先に行っちゃった、っていう感覚が凄い強くて。彼らの音楽に付いていけなかったという意味じゃなくて、その姿勢にね。それが正直なところかもしれないですね。

吉村:この音源を聴いていくとね、メンバーの絶妙な感じというのがオリジナル・アルバムよりももっと強く感じると思いますよ。

吉田:そうですね。あの4人が揃ってこそのナンバーガールだったんです。全員、替えの利かないメンバーだったんですよ。初めてSHELTERでライヴをやった頃から、タイトロープの上を渡っているような緊張感がバンド内にはあって、デビューする前から“いつ解散してもおかしくないな”って僕は思ってたんです。それが最後は思っていた通 りになっちゃったんですけど…。

──もしあの時ナンバーガールが解散していなかったら、今頃どうなっていたと思いますか?

吉田:うーん。“ナムヘビ”の後にもう1枚アルバムを作ったかもしれないですけど、そこで終わってたかもしれませんね。解散は'02年11月ですけど、'03年には終わっていたかもしれないです。

吉村:『荒野ニオケルbloodthirsty butchers』をレコーディングしてる時に、向井から「ナンバーガール、解散することになりました」って電話を貰った時の落ち込みったらなかったですよ。“ハラコロ”の予定もあったからね。

古閑:いいバンドっていうのは大抵生き急いじゃうんですよね。ナンバーガールの解散を聞いた時も、“やっぱりそういうものなのかな?”って思いましたね。もちろん、長く活動を続けるいいバンドもたくさんいるんだけど、ナンバーガールの場合は短いほうに分類されるのかな、って。まぁ、短いって言ってもオリジナル・アルバムは4枚、ライヴ盤を含めたら6枚も出してるわけだから、決して少ないわけじゃないですよね。

西村:世間的には短命だったイメージがありますけどね。SHELTERに出てるバンドでも「ナンバーガールが好きだった」っていう人たちが凄く多くて、「ああいう恰好いい音楽を長く続けたい」って言いますね。

吉村:多いよね、そういうフォロワーみたいな人たちがね。でもね、ナンバーガールは音楽的にそういうバンドとは全然違うんですよ。微妙なポップ感がありながら、実はポップじゃなかったりするんです。その不思議な魅力ですよね。

吉田:基本的に向井君はポップなものが好きなんですよ。できるだけポップな形に作り上げたいという欲求が彼には凄くあったから、妙なポップ感…ナンバーガール的ポップ感があったんでしょうね。他の人にはできないような独特なことをやってたバンドだと思うんですよ。そういうのが“オリジナリティがある”と言っていいと我々は思っていたので、だからこそ僕らはナンバーガールのスタッフで在り続けることが凄く楽しかった。まぁ、大変なことも多々ありましたけど(笑)、やっぱり凄く面 白かったですよ。

──若いリスナーのなかには、“ZAZEN BOYSの向井秀徳しか知らない”という人がぼちぼち増えているみたいですけど。

吉田:そうですよね。ナンバーガールは当時の中高生には判りづらくて、でも20~30代の人にはハード・ヒットするような音楽だったんじゃないかな。

吉村:ヘンな悲壮感を…悲壮感って言うのかな、ドロップアウトとも違うし。でも、そんなようなものを引き上げたバンドだと思いますよ。世代も性別 も関係なく、聴いてる人たちの心を掴んだバンドだと思いますね。○○感っていうのは語弊があるかもしれないけど、その音楽と、ポップ感と、歌詞と、バンドの名前と佇まいでそれを掴んだっていう。まとめて言うとポップってことなんですけど、それは凄く思いますね。

加茂:子供の頃に聴いたレッド・ツェッペリンでもセックス・ピストルズでもそうだし、最初は理解不能じゃないですか。“何じゃこりゃ!?”っていうような。自分はその音楽に感動してるけど、分析不能に陥る瞬間ってロックの基本だと思うんですよ。ナンバーガールはそういったロックの基本である衝撃があった。音は悪いし、歌も叫んでるだけだし、写 真を見るとヴォーカルは予備校生みたいだし(笑)、でも感動してる自分が確実にいるという。それがナンバーガールというバンドだった気がしますね。長いことこの仕事をやっている僕でさえ、ナンバーガールの音楽と出会った時は分析できない凄さを感じてましたから。

古閑:そんなナンバーガールを引っ張ってきた加茂さんは凄いと僕は思いますけど。

加茂:いやいや。「omoide in my head」を初めて聴いた時も、最初からコード感が普通 とは違うと思いましたよね。“タイトルはバズコックスの「Harmony In My Head」からかな?”とか、ニール・ヤングやあがた森魚の引用があったりとか、ロック的な語彙の引っ張り方がちょっと尋常じゃないなとは思いましたよ。それはジャケットだけ見ても、発信してる力が違いましたからね。