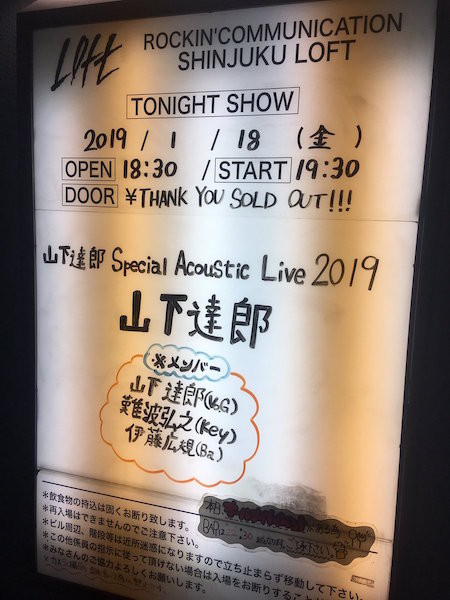

山下達郎さんを新宿ロフトで見られるなんて大変なことだ

山下達郎さんの楽屋を訪問した

新宿ロフトで二日間にわたる怒涛のような「山下達郎 Special Acoustic Live 2019」のイベントが終わって、ロフト社長・加藤梅造を連れて楽屋訪問。

この二日間、7時間あまりの演奏、妥協のない何時間ものリハーサルを繰り返しても、66歳の達郎さんは元気はつらつだ。

私は、ただただ感謝を持っての楽屋訪問だ(実は私は楽屋訪問が苦手なのだ)。

「今日のお客さんの半分近くは若い人だったね。これもライブハウス効果だよね」「ライブハウスで1年前からやり始めたけど、ホールのお客さんとは違っているな」「あのね、あんたが出演してくれると、全国の若い表現者が、”目標は新宿ロフトで演奏すること”と思ってくれるから、ロフトの経営を含めてただただ達郎さんに感謝なんだよな」と言った。

この二日間の演奏を「素晴らしい」とか称えるのは誰もがすることだ。達郎さんの演奏スタイル、難波弘之(Key)、伊藤広規(Ba)のパンク的掛け合いも充分だ。

ドラムスなしで醸しだす音の数々、アカペラ、ギターリフ、軽快なおしゃべりはもう良かったとか悪かったとかの次元を超えていて、とても、「今日の演奏は素晴らしかったですね」なんておべんちゃらは言えない気持ちだった。

「そう、それは良かった」と達郎さん。

「そうなんだよ、またロフトでライブを見たいと思うお客さんが増えて経営的にはすごく助かるんだよな」

隣には、竹内まりやさんがいた。

「私だってデビューはロフトレコードなんだよ。もう40年前だけど」

「おっと竹内まりや、君とお話しできるのは40年ぶりか、前から一度は話してみたかったんだよ。だって君のデビューは『ロフトセッションズ』(仕掛け人は牧村憲一プロデューサー)だし、あのレコードは日本のロックの歴史に残る名盤と言われているんだよ。そこに今や燦然と輝く大音楽家の君がいるんだよな。小さなライブハウスでは実に誇り高いんだよ」

音楽評論家の能地が、達郎さんにロフト社長を紹介しなければと言った。

「こいつ(社長)は昔、富士通で原発を作っていてそれが嫌になってうちの会社に入ってきた。それがさ、今や官邸前で先頭切っちゃってさ、PAとか全部うちでやっているんだよ。そのために機材を買ったりして。坂本龍一も来ているし、達郎さんも一度、官邸前で雄叫びをあげてくださいよ」なんて平気で私は言った。さすがこれに対しての答えはなかったけど、ニコニコ笑ってくれる達郎さん。いいね。実に楽しい楽屋風景だった。

一昨年は2日間で500の椅子席に、6万通の応募が来てしまった。今回は60倍。相変わらずのプラチナチケットだ。”山下達郎をライブハウスで見る”なんて大変なことだ。達郎さんをロフトで聴ける、老齢な私はそれだけで、「生きていてよかった」と思うのである。音楽ってそういうものなのだろうな。まもなく我々世代の時代は終わってゆく。

▲クリックで拡大します▲

小さなライブハウスの醍醐味とは

小さなライブハウスに思う

街に生息する小さなライブハウスの悲しみは、「集客がない無名の時には出演してくれるけど(このとき、ライブハウスは赤字だ)、名前が大きくなると出演しなくなる」というものがある。こんなことはいつの頃からか当たり前になってしまったようだ。小さなライブハウスを経営するには、このことを覚悟しながらやるしかないのである。

さらに表現者の方は、音響とか照明にもっとお金をかけろと要求してくる。そうなるとライブハウス側は1日に何バンドも対バンをさせ、チャージを高くする。そして、あの悪名高きノルマ制を引くことになる。

44年間もの老舗であるロフトは、そんな問題と常に戦ってきた。出演してくれなければ他に新しい音楽シーンを見つけて、地元に密着するしかないのだ。確かに大型の小屋(あえてライブハウスとは呼ばない)は、ライブハウスで育った表現者をかすり取ってゆく。彼らには根底からのシーンを製作する能力はない。しかし、これこそ街に生息するライブハウス経営の醍醐味になってくる。

山下達郎さんは一昨年イベントをしていただいたが、まさか今年もやってくれるとは思ってもいなかった。

生音、アカペラの肉声、ツバの届く範囲、表現者と客席の表情がうかがえる距離。山下さんは多分、これらのことが大事だと思っているのだろう。そしてこれは、小さなライブハウスしかできないのである。

正月の書き初めと少女

酒を飲みながらひとり楽しい書き初めをして、師走の最中に出会った少女を思う。どんな子だったのか知らない。名前すらも。終電車がまもなく闇の中からやってくる。うつむいたあの子が年寄りに席を譲った。老人に席を譲ったあの子は連結器の真ん中でうつむいた。

あの子と会ったのは2回目。街の小さなジャズバーで知ったあの子は男を転々として、捨てられ、また追って、遠くに消えた。私の頭は空っぽで、クリフォード・ブラウンのジャズが流れていた。

恒例の書き初め