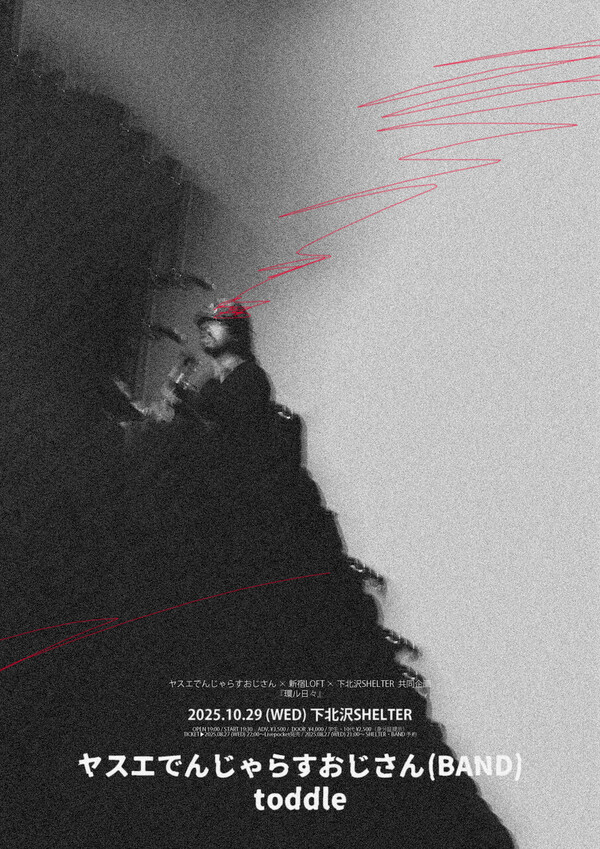

ライブハウスラヴァーなら一度は目にしたことがあるだろう。「ヤスエでんじゃらすおじさん」という強烈な名前を。界隈から愛される孤高の天才、通称"YDO"。下北沢SHELTERと新宿LOFTがタッグを組み、今年2月から続けてきた共催イベント『環ル日々』もいよいよ佳境を迎える。本企画の経緯とヤスエでんじゃらすおじさんは何者であり、如何にして生まれたのか。孤独を知るYDOだからこそ伝わってくる音楽への愛情、そして尊敬する音楽家たちへの思いを語ってもらった。[Interview:川本俊(下北沢SHELTER)]

バンドをたくさんやっていいんだ

──2月から始まった共催イベント『環ル日々』も佳境に入ってきて、今回のインタビューはヤスエさんのことをよりわかりやすく伝えられたらなと思っています。音楽活動はいつから始められたのですか?

ヤスエ:2002年暮れに「ベルノバジャムズ」というバンドを始めたのがきっかけです。新宿JAMと渋谷屋根裏が当時あって、そこから10年間くらいずっとライブをやり続けるっていう日々でした。その後、ひょんなきっかけからたまたま「ちくわテイスティング協会」というバンドを2010年くらいから始めて。当時、高円寺クラブライナーというライブハウスで、佐藤全部(ex.東京カランコロン)がバーカウンターで働いていて。ハコのブッキングが埋まっていないところの穴埋めのセッションイベントに出たのがちくわの原型でした。ずっと“バンド一個やること”にこだわってきたけど、ライトな入り口でセッションしたことをきっかけにちくわに加入して、その概念が180度変わって。ちくわをやり始めたところから、むちゃくちゃな活動が始まったみたいな、そんな感じです。反動が凄かったので年間でライブやり過ぎて、当時は年500本ライブをやっている人、とか言われてました(笑)。

写真|タカギタツヒト

──ヤスエでんじゃらすおじさんはどのようにスタートしたのですか?

ヤスエ:ちくわテイスティング協会を2010年にやり始めた時に、バンドをたくさんやっていいんだっていうことに気づいて、こだわりを良い意味で捨てたんですよね。2010年前後って“TOKYO NEW WAVE”と呼ばれるカルチャーが生まれて、太平洋不知火楽団、オワリカラ、SuiseiNoboAz、SEBASTIAN Xとか出始めた時期で。新宿Motion中心に生まれてきた雰囲気のシーンだったから、新宿Motionに出ていないと、っていう雰囲気を勝手に感じ始めてしまって、バンドをやっていても疎外感をずっと感じていました。そんな中、ライブハウスに出始めて10年くらいのタイミングで、ちくわテイスティング協会をきっかけに、少しだけわがままに自分の音楽活動がしやすい環境になった時に、もうこだわりを捨ててむちゃくちゃやってやろうと思って。「何てバンドやってるんですか? え、ベルノバ……ジャムズ……?」という人が嫌でも毎日どこかで目にするくらいにライブハウスのスケジュールでストーキングしてやろうと思いまして。その時に、弾き語りもセッションみたいな感じでやり始めました。なので、ちゃんと弾き語りをやろうと思って始めたわけじゃなくて。その時に名前を「ヤスエでんじゃらすおじさん」に襲名して、名前に恥じないようなデンジャラスさを入れてライブをしていたのですが。その中で、今もライブで演奏している「東京」っていう1曲だけがちゃんと曲としてあったんです。今までは危険なソロセッションみたいなことをやる弾き語りだったというか、そのようなスタイルだったのですが、やればやるほど、様々な方に「その曲をちゃんとやったほうがいいですよ」って言われたり、「ヤスエさん、曲をしっかり作ったほうが良くないですか?」みたいなアドバイスをいただきまして。曲を増やしながらやっていたら、その辺の時期に『NO FUN ISSUE01』というコンピレーションアルバムに誘ってもらい、当時一緒にセッションしていた大森靖子ちゃん、飯田裕(SEBASTIAN X ※現YDOサポートベース)、セクワイ(ex.THE xxズ)、沖義人(ちくわテイスティング協会)と一緒に初めてソロの名義の音源を作ったことがきっかけで、ちゃんとソロの活動をやり始めました。

──「東京」が1曲目的な立ち位置なんですね。

ヤスエ:そうですね。1曲目。「東京」がきっかけで、ちゃんと曲を作り始めた。『NO FUN ISSUE01』に収録したのは「終末論」という曲なんですけど。

──「東京」は僕も大好きな曲ですが、周りからの反応も当時から凄く良かったんですね。

ヤスエ:そうそう、やれやれって凄かった。なんとなく2014年の時には「東京」から始まったソロがちゃんと完成したという感じだったかな。