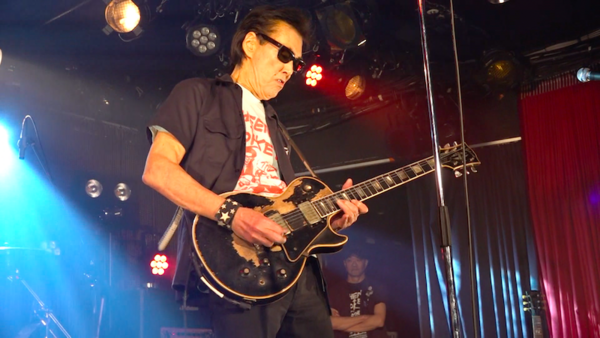

今年の1月29日に74歳で永眠した日本屈指のロック・ギタリスト、鮎川誠。1970年に結成されたサンハウスの一員として頭角を現し、1978年にシーナ&ロケッツを結成して以来、最後まで現役のロック・ミュージシャンとしてステージに立ち続けた鮎川の素顔に迫ったドキュメンタリー映画『シーナ&ロケッツ 鮎川誠 ~ロックと家族の絆~』が8月11日(金・祝)より福岡で先行上映中、8月25日(金)より全国公開される。

鮎川誠は昨年春に膵臓がんが発覚、余命5カ月の宣告を受けていたことを家族以外には一切公言していなかったことが死後に明かされたが、大病のことを伏せ、一本でも多くステージに立とうと覚悟を決めていた鮎川の最晩年の姿が本作には克明に記録されている。

筆者は昨年10月、新宿ロフトでのシーナ&ロケッツ結成45周年突入記念ライブの開催前に鮎川へインタビューを行なった。その際も彼は病気のことはおくびにも出さなかったが、今にして思えば、「毎回が勝負やし、本気やけん、次があるち思うてないからね」とは語っていた。そのインタビューの直前に亡くなった盟友・松本康(ジュークレコード)のことも気丈に語っていた。自身の病気のことでそれどころではなかったはずなのに。

本作を観ているとそんな記憶が不意に蘇ってきてつい感傷的になってしまうけれども、監督を務めた寺井到は追悼映画と位置づけられることは決して本意ではないと言う。それよりも、ひたむきに自分の好きなことに打ち込む情熱と、その活動を支えてくれる家族に注ぐ愛情がイーブンで、生活とロックが常に不可分一体だった鮎川の生き様、誰からも慕われ、愛される彼の物腰柔らかく優しい人となりに焦点を当てたことが肝要だ。何も奇抜で特異で異端であり続けることばかりがロックではない。ロックをやり続けながら妻と3人の娘たちと過ごす時間を大切にするのが鮎川の信条であり、そうした家族の絆をオープンにしていたのが鮎川の、シーナ&ロケッツのユニークな特性だったと言える。

その特性、溢れんばかりの魅力の一端を凝縮させたのが本作であり、ロック映画の枠に留まらず、ロックと家族の普遍的な絆を描いたドキュメンタリー映画の雄編としてこの先もずっと鑑賞され続けるに違いない。完成に至る紆余曲折を寺井監督に聞いた。(interview:椎名宗之)

最晩年の鮎川誠を記録するのが運命だったのかもしれない

──2015年6月に放送された『追悼シーナ ユー・メイ・ドリーム~シーナ&ロケッツ物語』(RKBテレビ『豆ごはん』内で特集)を起点として、2022年7月に九州地区で放送された30分のドキュメンタリー番組『74歳のロックンローラー 鮎川誠』、その拡大版として2023年2月5日にTBS『ドキュメンタリー“解放区”』で放送された『シーナ&ロケッツ 鮎川誠と家族が見た夢』、同作の未公開映像を加えて2023年3月に『TBSドキュメンタリー映画祭』にて東京限定で上映された劇場公開版(同年4月に福岡で凱旋上映)と変遷を辿ってきた本作ですが、今回の映画化に至る経緯を改めて聞かせてください。

寺井:TBSとその系列局で放送したドキュメンタリーに追加素材を付け足した作品を映画館で上映しようというのが『TBSドキュメンタリー映画祭』のそもそもの試みで、その映画祭自体が配給会社や一般のお客さんに対するプレゼンの場でもあったわけです。そこで評判が良ければ、全国公開へとコマを進められるという。『シーナ&ロケッツ 鮎川誠と家族が見た夢』を『ドキュメンタリー“解放区”』の一環として制作したときは1時間、正味46分くらいの尺で、映画祭に向けては70分程度の作品に仕上げていく予定だったんですが、ご承知の通り、鮎川さんが今年の1月29日にお亡くなりになってしまった。その時点で配給会社から「全国公開する作品にしてみてはいかがでしょう?」と提案をいただいたんです。

──『ドキュメンタリー“解放区”』で放映された『シーナ&ロケッツ 鮎川誠と家族が見た夢』は今年2月5日に放送が決まっていたところ、その7日前に鮎川さんが永眠するというまさかのタイミングでしたね。

寺井:まるで最速の追悼番組みたいになってしまいましたが、いろんなタイミングが重なった結果だったと思います。最晩年の鮎川さんを記録するのが自分の運命だったのかもしれないけど、その役目は別に僕じゃなくても良かったのかもしれないし、たまたま僕が去年からその作業を始めたに過ぎなかったのかもしれない。でも去年から鮎川さんを追い続けていなければ、鮎川さんの最晩年の姿を記録しておくことはできなかったわけで。シーナ&ロケッツのライブはスタッフの皆さんがその都度撮影していたけど、ステージを降りた鮎川さんのその時々の感情や舞台裏で起きていたことまでは記録されていなかったし、それらを僕が取材していたことが今回の映画に繋がったとは言えますね。大袈裟に言えば、鮎川さんの人となりをちゃんと残しておけという天の指令みたいなもの、目に見えぬ何かに突き動かされていたんじゃないですかね。

──“ROCK'N ROLL MUSE”の思し召しみたいなものがあったと。

寺井:そういう偶然以上の何かがやっぱりあったような気もします。

© RKB毎日放送 / TBSテレビ

──今にして思えばと言うか、撮影や編集の過程で鮎川さんがタイムリミットを覚悟している瞬間に気づいたようなことはありましたか。

寺井:あったのかもしれないけど、そういうのはどうしても後づけになってしまいますよね。去年の5月に膵臓がんが発覚して余命5カ月の宣告を受けていたことを鮎川さんは家族以外に公表していなかったし、今後の音楽人生について聞いても、いつも通りの前向きな発言しかしていなかったし。本編には使わなかったインタビューで「来年75歳を迎えますが、まだまだバンドをやり続けていかれますよね?」と聞いたら、「ブルースマンみたいに椅子に座ってギターを弾いたっていい」みたいなことをお話しされていたんです。いま思えば残酷なことを聞いてしまったなと思いますが、鮎川さんは至って普段通りの前向きな鮎川さんでした。残された時間の中で一本でも多くライブをやりたいという意識が強くあったと思います。

──テレビ放映なり、一度劇場公開したものをアップデートする上で気に留めたのはどんなところでしたか。特に今回は鮎川さんの死を取り扱わざるを得ないし、前向きな鮎川さんの人となりを描く上であまり湿っぽいものにしたくないという意図もあったのではないかと思いますが。

寺井:そもそも作品の推敲を重ねていく作業自体が初めてのことで、その都度真摯に取り組んでいくしかなかったですね。ずっと追い続けていた鮎川さんがお亡くなりになったことで、鮎川さん自身の言葉はもう聞けなくなってしまったけれども、鮎川さんと縁の深かった方々、シーナ&ロケッツに影響を受けた方々という他者が語る鮎川さんの言葉をまとめる作業を今回は割り切ってできたのかもしれません。

──寺井監督が最後に鮎川さんとお会いしたのはいつ頃だったんですか。

寺井:去年の11月ですね。佐賀でライブがあって(佐賀バルーンフェスタ)、その翌日も福岡でお会いしました。この映画には使ってないんですけど、ジュークレコードの松本(康)さんの遺品の中にサンハウスのごく初期のライブ・テープがあったんです。それを鮎川さんに聴いてもらおうと思って、ライブの後にRKBへ寄ってもらったんです。テープを聴いてもらったら、「これは俺も知らんね」とお話しされていました。そのときもちょっとお痩せになったなとは感じましたけど、全然辛そうではなくて。去年は“鮎川誠 Play The SONHOUSE”というプロジェクトも始まっていたし、そうした秘蔵音源の発掘を含めて、まだまだこの先も鮎川さんのバンド人生は続いていくんだろうなと感じながら撮影を続けていました。だけどお亡くなりになってしまったことで、その方向性がそぐわなくなってしまったんです。