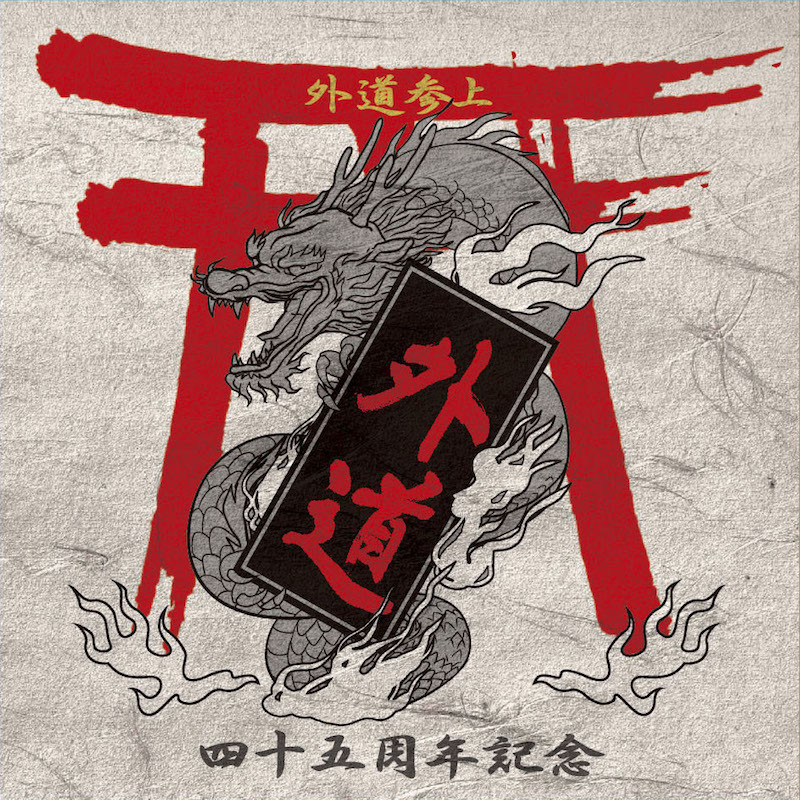

ハード・ロックをベースとした荒々しくダイナミックなギター・プレイ、着物・鳥居・万歳三唱という特異すぎるほど特異な出で立ちで観る者の度肝を射抜き、日本のロック黎明期からオリジナリティ溢れる純国産ロックを体現してきた外道が、デビュー45周年記念作品『外道参上』を発表した。1974年9月に世に放たれた衝撃のファースト・アルバムを完全再現したライブ盤、「アロハ・ババア」や「乞食のパーティ」などの代表曲と高水準の新曲を織り交ぜたスタジオ録音盤をパッケージした、進化と深化を続ける外道の最新型を存分に堪能できる大作だ。キャリア相応に枯れて落ち着く気配は微塵もなく、最新の外道は粗野でワイルドでブルージーで機知に富んだロックを縦横無尽に操り、今日もまた我が道を行く。50年近くにわたりこれほどタフで豪快なロックをハイテンションのまま轟かせられるのはなぜなのか。外道の創始者でありロックの神使、加納秀人(vo, gt)に聞いた。(interview:椎名宗之)

《前編はこちら》

ブルースを弾けばギタリストの技量が一発でわかる

──「いつもの所で」(のちの「いつもの所でブルースを」)のようなブルース・フィーリングに溢れた曲も外道の持ち味のひとつですが、ルーツ・ミュージックが見えづらい外道の音楽性の中でもブルースだけは外せない要素だったということですか。

加納:僕がギターを弾き始めた頃、ほとんどの人はベンチャーズのコピーをやってたんですよ。でも僕はそうはならなかった。ベンチャーズは海へ行くとかかってる音楽で、演奏するものじゃないと思ってたので(笑)。それよりも夜中にブルースのレコードを聴きながら、それに合わせてギターを弾いてました。だから形としてはブルースから入っていったんですね。僕が中学生だった頃、B.B.キング、アルバート・キング、フレディ・キングというブルースの3大キングが夜中のテレビ番組に出てたんですよ。それを見て、こういうのだったら自分でやるのもいいなと思って。当時、いろんな人とジャムする時はブルースの3コードが基本だったし、その人がどのくらいギターを弾けるのかはブルースをやればすぐにわかったんですね。ブルースひとつでその人がどれだけ弾けて、唄えて、間もタイミングも全部がわかるものなんです。

──新曲とセルフカバーを織り交ぜたスタジオ録音盤のほうですが、既発曲はどんな基準で選ばれたのでしょう?

加納:たとえば「ハイビスカス・レディー」は、43年前にシングルとして出したきりでまともにレコーディングしたことがなかったし、今ではなかなか手に入らないから改めて形にして残しておきたかったんです。ファースト・アルバムをそのまま再現してみたのも同じ理由で、今や入手困難だから。日本じゃ手に入らないから外国で買ったという人もいるみたいで、それならファースト・アルバムをもう一度やってみようと思ったのが理由のひとつなんです。「ハイビスカス・レディー」は曲もいいし、今やってみるのも面白いかなと思ってやってみたら、たしかにすごく良かった。最初は違う曲をトップに持ってくる予定だったんですが、「ハイビスカス・レディー」を最初に聴かせるのが面白いんじゃないかってことになったんです。自分では何がいいのかなかなかわからないもので、「アロハ・ババア」もメンバーに「あの曲、好きなんだけどな」って言われてやってみたんですよ。自分としては「あんなふざけた曲でいいの?」って感じなんだけど(笑)、やってみるとたしかに良かったりする。「乞食のパーティ」も「何?」もそんな感じですね。今までまともにレコーディングしたことがなかったので、この機会に録っておこうと思って。お客さんにも喜んでもらえるだろうし。

──ギターの音色はもちろんなんですが、新録盤のテイクはどれも加納さんの歌がすごくいいんですよね。伸びやかで艶があって、ボーカリストとしてもとても冴えていると思うんです。

加納:ここ数年、自分がボーカリストであることをすごく意識してるんです。今まではいい歌のテイクがあってもわざと使わないようにしてたんですよ。ミック・ジャガーがスティーヴィー・ワンダーみたく上手く唄うのも何か違うじゃないですか。ジミヘンがプレスリーみたいに唄っても拍子抜けしちゃうだろうし。僕にもそういうのがずっとあって、ギターも歌もいいテイクをあえて使わなかったんだけど、もう50年も経ったんだからそういうのもいいんじゃないかと思って。それで今回、生まれて初めてちゃんと唄おうと意識したんですよ。

──芸歴50年にして初めて(笑)。ということは、ギターも良く録れているテイクを残したんですか。

加納:と言うか、どの曲も1回しか弾いてないので(笑)。せいぜい2回しか弾いてないし、3回も弾くと選ぶのが大変になっちゃうし、後から後悔したくないので1回しか弾かないんです。1日のうちにどれだけ曲ができるか集中してやるのでどんどん作業をこなさなきゃいけないし、曲を冷静に聴き返す暇がないんですよ。だから弾くのは基本的に1回。そんなペースだったので、今回も2日で録り終えたんです。だからレコーディングもライブみたいなものなんですよ。キーボードでゲスト参加してくれた石黒(彰)さんがびっくりしてましたからね。「このリフを弾きながら唄うんですか!? 普通は唄えないでしょ?」って。普通の人には無理だろうけど、僕の場合はできちゃうんですね。

生きた証を残していく責任がある

──1曲目の「ハイビスカス・レディー」は軽快なラブソング、2曲目の「抱きしめて」は激しく情熱的なバラッド、3曲目の「湖の辺で」はアコギが良いアクセントになっているミッドテンポのバラッドで、頭の3曲がどれもラブソングというのが少々意外だったのですが。

加納:それは1枚目のライブ盤との対比もありますね。ライブ盤がなければそういう曲の並びにはならなかったと思います。ライブ盤を聴き終わった後は、激しさと対を成すような曲が最初にあるといいなと思って。

──ハードなテイストの「青春に生きる」は今の加納さんの心情と信条をストレートにぶつけた曲ですね。いくつになっても青春のまま滾る思いで突っ走っていくという。

加納:みんなそうだと思うんだけど、人はそんなに変われるものじゃないんですよ。身体が言うことを利かなくなるとか、思ったように足が出ないとかあるけど、人間ってそう簡単に変われませんよ。いろいろ成長して家庭を持ったりしても、特に男は子どもの頃からそんなに変われるもんじゃないです。大人ぶってるだけで、子どもの頃と考えてることはさして変わらない。女の人は強く逞しく大人になっていきますけどね。

──「青春に生きる」の中で「今まさに生きた証を残していく」という歌詞がありますが、まさにこういう作品を残す行為そのものを指しているわけですよね。

加納:そういうことなんです。と言うのも、自分のプロフィールを見た時にびっくりしたんですよ。外道のファースト・アルバムの再現ライブをやった時のフライヤーの裏面に「加納秀人 音楽活動50年のあゆみ」というのがダーッと載っていたんですが、自分でも忘れていることがいっぱいあるわけですよ。でもそういう誰でもできるわけじゃないことを僕はずっとやってきて、その歴史はこの先も残っていくんだなと思ったんです。人間は気づかぬうちに自分の足跡を残していくものなんですね。

──外道のファースト・アルバムを残るものとして全く考えていなかった加納さんが「生きた証を残していく」と唄うのは大きな変化なのでは?

加納:なぜそう思うようになったのかと言えば、責任を感じるようになったからなんです。自分が音楽を始めて全国をまわって、僕に影響を受けてミュージシャンになった人がものすごく多いんですよ。

──今や外道のメンバーになったそうる透さん、『One, Two』をプロデュースした角松敏生さん、ROLLYさん、B'zの松本孝弘さん…挙げるとキリがないですね。

加納:自分が知らないうちに誰かにものすごく影響を与えて、それでミュージシャンになった人もいるし、45年間ずっとファンの人もいるし、頭脳警察のギターみたいに僕が人生を変えてしまった人がいっぱいいるんですよ。だから僕はいろんな人に対して責任があるし、自分は死ぬ直前まで音楽をやり続けていかなきゃいけないんです。生きた証を残すためにもね。

──外道の人気曲「水金地火木土天回明」はやはり外せないということで選ばれたんですか。

──外道の人気曲「水金地火木土天回明」はやはり外せないということで選ばれたんですか。

加納:レコード会社の人に聴きたいと言われたんです。原曲をそのままやるのもアレなんであんなアレンジにしたんですけど、結果的にすごく良くなったんですよ。何と言うか、昔の曲も進化して一緒に生きてるんですよね。昔の曲は昔の曲でもう終わったものとして考える人もいるけど、僕の場合は曲も自分と同時に生きて変化し続けている。

──それは加納さんの爆発的なエネルギーに曲が引っ張られているんじゃないですか?(笑)

加納:昔の曲に対しても責任があると思ってるんです。ギターもそうだけど、いくらたくさん持っていても弾かないギターはかわいそうじゃないですか。ギターは弾いてナンボですから。車だって何年も乗ってないとダメになっちゃうでしょ? それと同じで、曲も弾いて唄ってあげないといけないし、自分のキャリアに貢献してくれてるわけだから、いつまでも大事にしないといけない。僕と同じように曲も生きている以上、一緒に成長していく責任があるんですよ。