対象と距離を置くのか、相手の懐へ飛び込むのか

──『さらば青春の新宿JAM』も『SOUNDS LIKE SHIT』も作品の方向性や編集の仕方は全権を委ねられていたんですか。バンド側からこの場面はもう少しこんなふうにしてほしいと言われたようなことはありました?

川口:僕に関してはなかったですね。最初に提出した第1稿から基本的に変わってませんし。バンドの紹介場面でちょっとした装飾を施したいとか、そういうリクエストは何個か加藤さんからありましたけど。

梅田:僕もバンドからの注文はなかったですね。

──ハイスタの3人があれだけ饒舌に語っているのは、インタビューしているのが距離の近い梅田さんだからなんでしょうか。

梅田:僕とあと1人、インタビュアーがいたんです。

──インタビュアーは梅田さんではなかったんですか?

梅田:違います。2010年までPIZZA OF DEATHのスタッフだった阿刀“DA”大志にお願いしたんですよ。難波さんと健さんは大志がインタビューをやって、恒さんはW氏がインタビューしたんですけど、特に大志みたいな内部にいた人間が話を訊く安心感があったから素で喋ってくれたところはあったと思います。

──お2人とも、対象との距離感というのはどのように考えて撮影していましたか。あえて対象と距離を置くスタンスも、相手の懐へ飛び込むスタンスも、良い話を引き出す上でどちらも正解だとは思うのですが。

川口:ケース・バイ・ケースなんですよね。間合いをとることで本質を引き出せることもあると思うし、それでもあえて相手の懐へズブッと入り込む面白さもありますよね。どっちがいいって話ではないんですけどね。

梅田:僕としてはできるだけ距離を詰めてズブッと入りたかったので、大志にお願いしました。撮影期間中、ハイスタのリハもライブも取材もすべての場所に行ったんですよ。本来なら別に撮影をするわけじゃないから行かなくてもいいのに、距離を縮めたいというのもあって、必ずハイスタの現場に行ったんです。

──その行為が映像では見えないどこかに確実に反映されていますよね。

梅田:うん、それは絶対にありますね。

川口:いつもいれば信頼されるようになるしね。

梅田:たまに現場に立ち会えないと「今日はなんでいないんだ?」って思われるし。

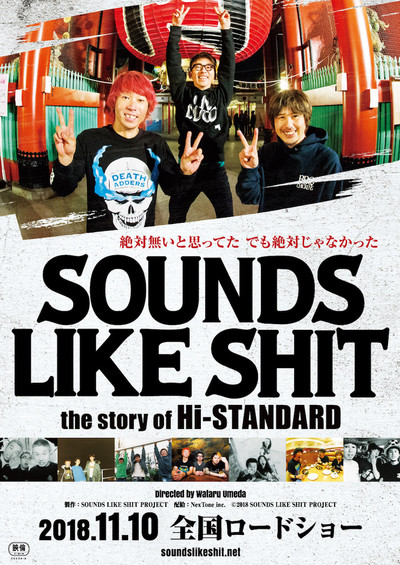

──そもそも『SOUNDS LIKE SHIT』の企画意図とはどんなものだったんですか。

梅田:ハイスタのヒストリーをまとめたいのがまず最初にありました。それとメディアにあまり出てこなかったバンドだから、誤解されてる部分がけっこう多いと感じていて。活動休止の真実とか、なぜ確執が生まれたのかとか。あれだけの成功を収めたバンドだからいろんな見方があると思うんだけど、明らかに誤解されている部分は正したいなと思って。もちろんメンバー各自それぞれの言い分なり真実があって、そこで誰が良くて誰が悪いなんて単純な話じゃないよね、ってことをちゃんと見せたかったんです。

コレクターズのスタンスこそロックの本質

──完成した作品を観客にどう見られるのか、どう受け止められるのかは、編集中にどれくらい考えているものなんですか。

川口:こんなことを言われるかもしれないなとか、そういうのは一切考えませんが、自分も一観客として、客観性を持って作ってます。自分が納得できるラインをクリアできていればいいかな、という程度ですね。東京モッズはこだわりの人たちばかりだから、この作品に対していろいろと言われるかもしれないけど、こっちも3日でモッズになれるわけじゃないですから。加藤さんもそう簡単にモッズになれるわけじゃないと劇中で話してるし、実際そうだと思うんですよ。だから細部に詰め寄ることよりも、モッズを題材にしながらコレクターズの生き様みたいなものに焦点を当てたんです。僕に興味があるのはモッズ自体よりもモッズとして生きる加藤さんやコータローさんの生き様だったので。

梅田:僕も観る人のことはあまり考えませんでしたね。自分が格好いいと思う作品を出せばいいだろうと思ってたし、そもそもそれしかできないので。それに対して文句を言われるならしょうがねぇなと思うし(笑)。

──ドキュメンタリーを撮り終えたことでバンドの実像に迫れた部分はありますか。

川口:コレクターズには長く愛される理由がちゃんとあるんだなと思いました。それとやっぱり曲がすごくいいし、歌も演奏も格段に上手い。その強さは揺るぎなくありますよね。それに、苦労を苦労として見せようとしない。その潔さや格好良さがある。

──たとえば2003年に所属事務所が解散してマネジメント機能がなくなってしまって、バンドが路頭に迷うという有名なエピソードがありますが、その辺りはあえて外したんですか。

川口:そういう話はヒストリーDVDですでに語られていたので、自分は新宿JAMと東京モッズ・シーンをテーマに振り切ったんです。それこそがコレクターズの種火だし、それを発火点にして今もずっとバンドが燃え続けているのを見せたかった。それさえ見せられればバンドの歴史は端折れるとも思ったし。

──「別に新宿JAMが好きなわけじゃなかった」と言いながら、JAMが閉店することになれば律儀にライブをやる筋の通った姿勢、モッズであることの意地を貫き通す姿勢、どれだけ辛酸を舐めても音楽を続ける姿勢。そういうさまざまな要素がコレクターズが長く愛される理由なのかなと思いましたが。

川口:そうなんですよ。バンドが大きくなれば、良くも悪くもJAMみたいな場所からは離れていくものじゃないですか。本編では使わなかったんですけど、峯田(和伸)さんも実は同じようなことを話していたんですよ。ストリートから出て成功すると普通はマスに行ったっきりが多いけど、コレクターズはいつでもストリートに戻ってこられるって。それがゆえに爆発的なブレイクに至らないのかもしれませんけど、そんなコレクターズのスタンスこそがロックの本質なのかなと僕は思うんです。

──『SOUNDS LIKE SHIT』の「絶対無いと思ってた でも絶対じゃなかった」というキャッチコピーは、誰もが予想だにしなかったハイスタの復活を言い表す言葉としてこれ以上のものはありませんね。

梅田:数ある候補の中からみんなで選びました。誰しもがハイスタの復活はもう絶対にないなと思ったじゃないですか。「でも絶対じゃなかった」わけですよ。

川口:復活を果たして、新作も発表した今だからこそ語れるところはあるんだろうね。

梅田:そうそう。映画を観ればわかると思いますけど、今のハイスタが一番いい状態だからですよね。3人の関係性もそれぞれの人生的にも今が一番いいので。