日本のロック黎明期にあたる1969年、反体制、革命運動が激化する時代を背景に「下手でもいいから日本語でオリジナルのロックをやろう」と当時19歳だったPANTA(vocal, guitar)とTOSHI(percussion)を中心に結成された頭脳警察。学生運動の高まりと呼応して生まれた政治的で過激な楽曲は当時の怒れる若者たちから熱烈に支持され、その多くは日本のロック史における不滅のマスターピースとして今なお色褪せることがない。最新のライブ・アルバム『BRAIN POLICE RELAY POINT 2018』に収録された「銃をとれ!」や「軍靴の響き」を聴いても、色褪せるどころか右傾化にひた走る今の日本の空気とあまりに符合していて不気味なくらいだ。これまで解散、再結成、解散、再々結成と万物流転を繰り返してきた彼らは来年結成50周年を迎え、純国産ロック・バンドとしては前人未到のフェーズへ突入する。聴き手を鼓舞させ人生を一変させる力を持ち得たロックの求心力が失われつつある昨今、平成から新元号へと変わる時代に頭脳警察は一体どんな歌を奏でるのか。紆余曲折の轍を振り返りつつ、51年目の青写真について語ってもらった。(interview:椎名宗之)

幸福はどれも似たものだが、不幸はそれぞれ形が違う

──今回のリリースも含めて、今年は例年になく活動が活発ですね。まるで生き急いでいるかのように(笑)。

PANTA:来年の50周年に向けて助走をつけてる感じだね。何周年なんて特にこだわりはなかったんだけど、さすがに50周年は大きい。これを過ぎたら次はないだろうし(笑)。

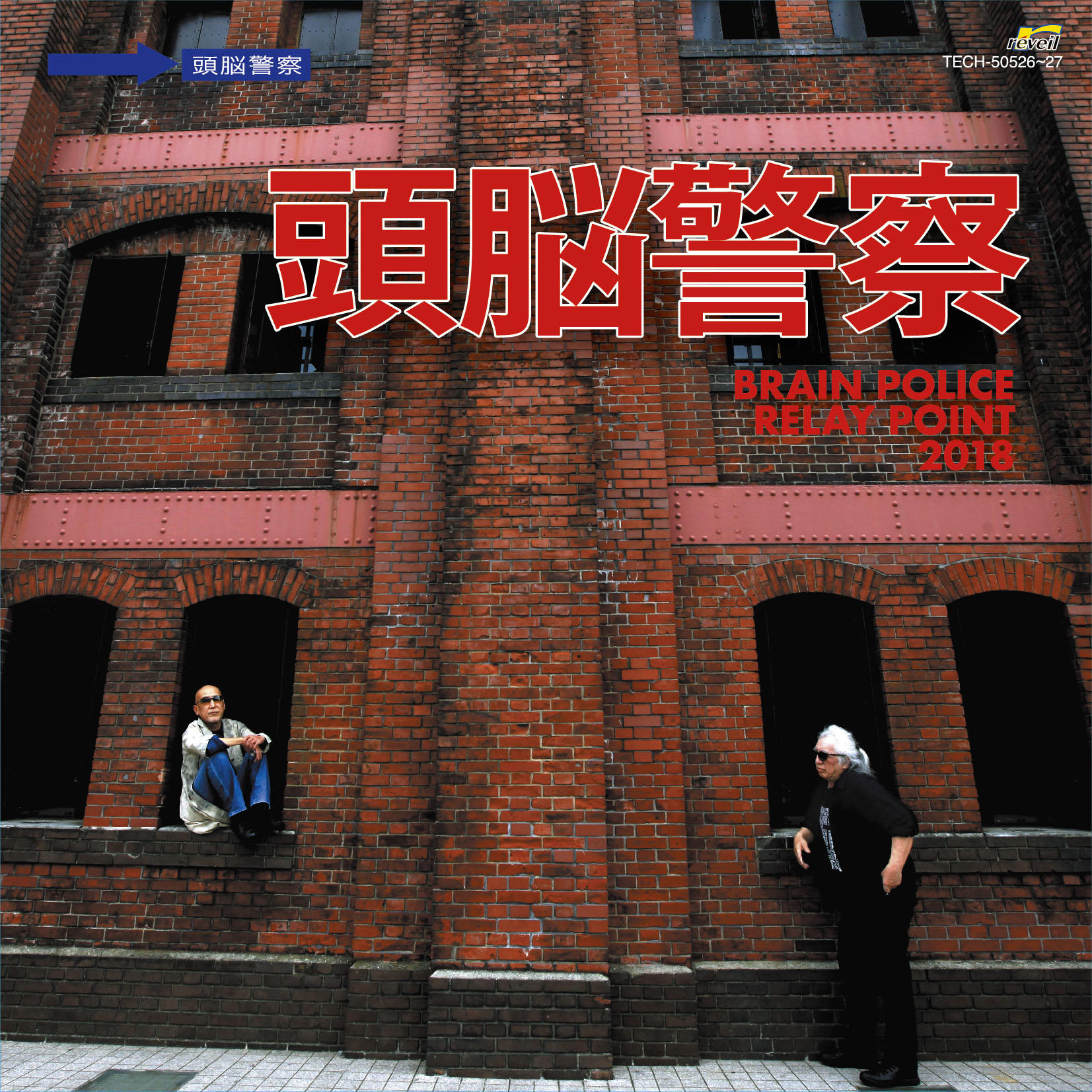

──今回の2枚組ライブ・アルバムは最新型の頭脳警察のライブ二形態を堪能できる作品ですが、まずDisc-1の《赤い煉瓦の上から》。今年の5月19日に横浜の赤レンガ倉庫1号館3Fホールで行なわれた『頭脳警察2』(1972年5月発表)のコンプリート再現ライブが収録されています。

PANTA:リリースの1カ月後に発売禁止になったアルバムのジャケットを撮影した赤レンガ倉庫でやるライブだし、どうしても政治的で過激だった頭脳警察のイメージになるよね。

──PANTAさんのソロ作『P.I.S.S.』(1989年2月発表)のジャケット写真も赤レンガ倉庫で撮影されたものでしたよね。

PANTA:ああ、あれもそうか。じゃあ5月のライブも海に向かって小便を引っかけてやれば良かったかな(笑)。[註:“PISS”=小便]

──2ndを全曲再現してみて、手応えはいかがでしたか。

PANTA:(TOSHIに)どうよ?

TOSHI:再現は……したの?(笑)

PANTA:よくやったと思うよ、君は。

TOSHI:自分じゃよくわからない。ライブを観てくれた人たち、これからCDを聴いてくれる人たちがどう感じてくれるかだね。

PANTA:2ndを録った時のTOSHIは全面的にドラムだったけど、今回は全面的にパーカッションだったからね。俺とTOSHIの2人だけの時期って半年くらいしかなくて、その後いろんな人たちが出入りしたんだけど、当時のTOSHIはずっとドラムだったよね?

TOSHI:うん。ボンゴを叩いたのは2人だった時だけ。

──久しぶりにやってみて新たな発見があった曲はありましたか。

TOSHI:俺は別にないね。至っていつも通り。

PANTA:まぁ、少しは演奏が上手くなったかなとは思ったけど。

──若い時分に書いた曲を今さら唄うのは恥ずかしいという思いは?

PANTA:もうその時期は過ぎたね。昔はちょっと抵抗があったけど、今は当時の“青の時代”の歌を唄うことに何の抵抗もない。仮に当時と考え方が180度変わったとしても、そのとき真剣にそう思っていたわけだから、それはそれでいいじゃないかと。そのときいい加減に作ったような、自分に嘘をついた歌なら唄うのはとても恥ずかしいけど、それが真剣に作った曲なら恥ずかしくはないと思う。

──20代前半で「暗闇の人生」みたいに内省的な曲を作るとは、だいぶ老成していたというか、達観していたというか…。

PANTA:実際にああいう辛酸を嘗めるような生活を送ってきた奴なら書かないだろうね(笑)。俺はわりと裕福な家庭に育ったから。

TOSHI:隣りの不幸が逆によく見えたんだ(笑)。

PANTA:当時は『路傍の石』、『にあんちゃん』、『父ちゃんのポーが聞こえる』、『どですかでん』、『キューポラのある街』といった逆境に立たされた主人公を描いた映画や小説をよく観たり読んだりしててね。学校でも苦労しながら精一杯生きる家族の話が国語の教科書に出てきたり、明日の食べ物にも事欠く貧しい子どもたちをニュースでもよく見た。そういう世界を自分なりに歌に反映させようとしたんじゃないかな。

──いろんな創作物の世界観を歌の成分にしていたと。

PANTA:最近、ソロのライブでビートルズの「In My Life」をやっているんだけど、あんな達観した曲をジョン・レノンは24、5歳で書いているんだよね。彼は幼い頃から両親ではなく伯母夫婦に育てられたり、母親が警察官の車にはねられて死んだりと不幸な生い立ちではあったけれど、それでも自分よりも不幸な人間に歌のテーマを求めるところがあったと思う。トルストイの『アンナ・カレーニナ』にもあるでしょう、「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はそれぞれ形が違う」という言葉が。幸せのパターンはだいたい一緒だけど、不幸にはいろんな形の不幸がある。そこに魅せられる部分はあるよね。

TOSHI:なんでも隣りの芝は青く見るものだし、当時の時代背景もあるよな。俺たちは戦争が終わって5年で生まれたんだから。路上に佇む貧しい家族も現実に見てるしさ。

PANTA:それが普通だと思っていたしね。朝鮮人部落もそばにあったし、防空壕のなかで遊んだりもしていたし。すいとんも食わされたよ。「当時はこれがごちそうだったんだ」とか言われてさ(笑)。

根底にあったのはTOSHIが好きだったMC5

──46年前に書かれたはずの「軍靴の響き」が、戦争がしたくてたまらず憲法改正に前のめりな現政権が牛耳る今の日本に図らずも符合しているのがなんとも不気味ですね。

PANTA:今の時代の空気そのままだね。基本的に歌は老けないけど、世の流れのなかで意味も変われば色づけも変わる。「軍靴の響き」はその典型かもしれない。たかが歌、されど歌で、自分は歌で何かできるはずだと信じてやってきた。ロックは本来そういうパワーを持っていたはずなんだけどね。

──「軍靴の響き」が書かれたのは沖縄返還などによって日本人の反米感情が薄れて、日本社会が豊かになっていく頃ですよね。そんな時代に日本がまた戦争に巻き込まれる危険を感じていたと?

PANTA:当時もそうだったけど、俺はいまだに戦後が終わってないと思ってるから。「軍靴の響き」みたいな歌を書いたのは、小学生の頃から『丸』とかいろんな戦記物をよく読んでいたし、学徒動員のことももちろん知っていたからじゃないかな。戦時中のユダヤ人に対するナチスの残虐な行為も歴史の授業で習っていたし、第一次大戦や第二次大戦がどんな経緯で起こったのかも知識としてある程度理解していたから。

──それにしても、菊池琢己さん(gt)、JIGENさん(ba)、小柳“cherry”昌法さん(ds)のプレイは鉄壁のアンサンブルとしか言いようのない安定感で、往年の名曲に新たな息吹をもたらしていますね。

PANTA:あの3人とはもう随分と長く一緒にやっているし、全幅の信頼を置いているからね。欲を言えば、その安定感から壊れた部分やいかがわしい匂いを出したいとも思うんだけど、信頼を寄せた彼らのアンサンブルの上で俺たちが暴れることができればいいわけでね。

──武骨なバンド・サウンドとは対照的に、PANTAさんとTOSHIさんの2人だけで演奏されるアンプラグド仕様と言うべきパート(「それでも私は」「いとこの結婚式」「だからオレは笑ってる」)も聴き応えがあって、歌とギターとパーカッションだけでも充分にロックであることを雄弁に物語っていますね。

PANTA:バンドとしてスリリングな演奏をやりきろうと思えばまた別のスタイルがあると思うんだけど、今回はあくまで2ndを完全再現するという趣旨だったから、俺とTOSHIだけのパートを中盤に入れてみた。

──「だからオレは笑ってる」は書き下ろしの新曲なんですか?

PANTA:いや、当時2ndに入れようと思って書いた曲。

TOSHI:そうだったんだ? 俺はまっさらな新曲だと思ってた(笑)。

PANTA:「暗闇の人生」と同じ4ビートで曲調が被るから、入れるのを見送ったわけ。それでソロの1枚目の『PANTAX'S WORLD』(1976年4月発表)に入れようと思って、レコーディングまでしたんだけどボツになったんだよ。おそらく「マーラーズ・パーラー」が長すぎたせいじゃないかな(笑)。

──なるほど、当時書き上げた曲だったから他の曲と馴染んでいるように聴こえるんですね。表向きは笑っていても内面では皮肉と毒を滲ませる風刺家というスタンスは一貫している気がしますが。

──なるほど、当時書き上げた曲だったから他の曲と馴染んでいるように聴こえるんですね。表向きは笑っていても内面では皮肉と毒を滲ませる風刺家というスタンスは一貫している気がしますが。

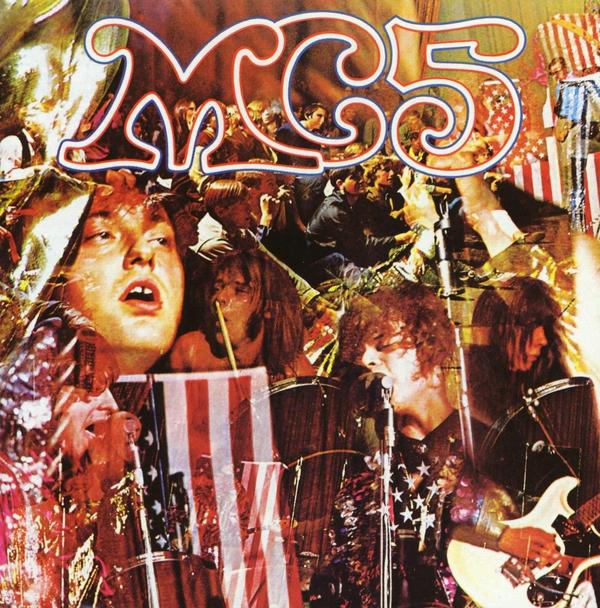

PANTA:姿勢はずっとパンクなんだよね。当時はまだそんな言葉はなくて、パンクが出てきたのは10年後だったけど。パンクというよりもね、根底にあったのはTOSHIが大好きなMC5だったんだよ。『Kick Out The Jams』(1969年2月発表)のイメージだね。当時、TOSHIの家の2階でよく聴いててさ。

TOSHI:MC5を初めて聴いた時は凄まじい爆音で、「なんじゃこりゃ!?」と思ったね。たぶん最初はジャケ買いだったと思うんだけど。