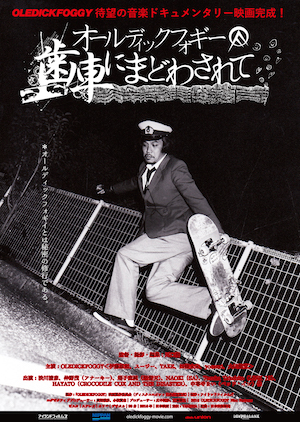

目指したのは、バンドを知らない人でも楽しめる「映画」

──そういうドラマ仕立ての場面が入る音楽ドキュメンタリー、異質ですよね。

川口:ヒストリーの再現ドラマというわけでもないですからね。どう観てくれるか楽しみです。

──現実と非現実が絡まって…、面白いです。映画の道筋のようなものは初めの段階でイメージされていたんですか?

川口:いや、全然。よく形になったと思います(笑)。今回に限らず、道筋やイメージを最初に考えて撮るのは好きではないんです。自分の型にはめたら自分もつまらないし。

──何が起こるか分からないのがドキュメンタリーの醍醐味でしょうしね。

川口:例えば、僕がラスティックっていうオールディックの音楽性を捉えて、そのジャンルの良さと共にバンドを見せるっていう撮り方もあるけど、そうじゃなく、バンドから滲み出てくるものと僕から滲み出てくるもの、それが合わさって一つのものになればなってことだけは思っていました。思った通りになったんじゃないかな(笑)。

──演技をする場面は本人たちもノリノリで?

川口:最初に会った時に酔っ払いながらいろんな話をして。伊藤君が映画に興味あることも話の中で分かったし。豊田利晃監督の『クローズEXPLODE』で演奏してるとこだけだけど出てるらしいじゃないですか。映画の現場を知ってるから、いろいろ興味はあったみたいです。僕も面白いことができるなって予感はあった。伊藤君の佇まいもいいしね。

──何が起こるか予測不可能なドキュメンタリー性を重視しつつ、同時に「映画」って面も大事にしている気がしました。

──何が起こるか予測不可能なドキュメンタリー性を重視しつつ、同時に「映画」って面も大事にしている気がしました。

川口:そうですね。単純に映画館で観てほしいし、映画館に足を運べるものにしなきゃと思ったし。オールディックが好きな人やラスティックが好きな人だけが楽しめるものじゃなく、知らない人でも楽しめる「映画」であることを目指しました。マニアックな人だけじゃなくね。結果的にカルトな趣きもある映画になったけど(笑)ドキュメンタリーって例えば解散のツアーとか復活のツアーとか、何か出来事があって映画になる場合も多いけど、今作のオールディックはレコーディング中ではあったけど、特に何も起こらない。でも、起こす必要もないしね。

──「起こす必要もない」、確かにそうですね。でもトピカルな出来事がないってなると、やっぱり難しいですよね。

川口:分かりやすいとこで言うと、ブッチャーズならバンド内での葛藤とかドキュメンタリーにしやすいテーマみたいなものが見えたんです。だけどオールディックはそれもない(笑)。

──オールディックはとても自然体に見えるけど、撮られてることを意識してたんでしょうかね。

川口:してないんじゃないかな。

──意識させないのはドキュメンタリー映画の監督としては大成功ですね(笑)。

川口:別に隠し撮りしてたわけじゃないんだけどね(笑)。

──実際、ツアーに同行して、どうでしたか?

川口:驚いたのが日帰りが多いってこと。普通は泊まるような場所でも、ライブやって打ち上げして、車で帰る。たぶん資金面でのこともあるんだろうね。タフですよ。10時間以上も車で移動してもたいしたことないって顔してるし。

──さすがインディーズ・バンド。オールディックからの注文ってありました? ここを撮ってほしいとか。

川口:特にはなかったけど、仕事してるとこを撮ってほしいって言ってました。普段のガラス拭きの仕事。伊藤君は「感動的になるから」入れたいって(笑)。確かに画もいいんですよね。高いビルの窓を命綱つけて拭くって画になる。僕も一緒に作業服で見習いのような感じで行ったんですけど、ビルの屋上に立ってるだけで怖いのなんのって(笑)。それだけでも尊敬の眼差しですよ。

オールディックにはロックが本来持ってる魅力が詰まってる

──仕事をしながらバンドをやってるとこを見せたいっていうのは、インディーズ・バンドとしての自負みたいなものかもしれないですね。

川口:後から聞いたことだけど、伊藤君は「リスナーと対等ってことを見せたかった」って言ってましたね。「ステージに立ってるけど、みんなと変わらない」って。そういうこと考えてたんだって、ちょっとびっくりしましたけど。

──バンドとしての活動の在り方、生き方までも感じます。あとタケさんの結婚式があったり。

川口:ああいう場も撮らせてくれたのはありがたかったです。実は映画としての撮影じゃなく、結婚式のビデオ収録として頼まれたんですよ。「ちゃんとしたカメラマンだと高くつくんで」って言われて(笑)。

──川口さんこそちゃんとしたカメラマンなのに(笑)。

川口:まぁ、お互い利用したというか(笑)。

──順堂さんのご両親が楽屋に訪ねてくるとこもいいですよね〜。あと後半、伊藤さんにお子さんが産まれる前の様子も出てくる。

川口:そんなプライベートなとこも撮らせてくれてね。ありがたかったです。みんな不良だしワルなんですけど、それだけじゃないから。そこが僕は共感を持てるとこで。

──それって人間的な魅力でもあるけど、オールディックの音楽やバンドとしての魅力にも繋がってると思います。

──それって人間的な魅力でもあるけど、オールディックの音楽やバンドとしての魅力にも繋がってると思います。

川口:僕は彼らのことをほとんど知らなかったし、ラスティックってジャンルも詳しく知らなかった。でもなんか面白いなっていうのは凄い感じて。僕にとっての新しい音楽に向き合えたこと、こういう音楽と巡り合えたのは凄くラッキーだと思います。何がラスティックかって聞かれたらいまだに分かんないですけど、分かんなくても楽しい、面白い音楽だなってことは感じてますし。

──今時珍しく不良の匂いのするバンドですしね。

川口:そうですよね。ロックが本来持ってる魅力が詰まってるバンドがまだいるんだなって。僕が知らないだけかもしれないけど、そういうバンド、もうあまりいないと思うし。不良でワルだからいいってわけじゃなくて、滲み出てくるものがあるかってことですよね。彼らにはあった。ユーモアもあるしね。そのノリが僕と合っていた。

──だからこういう映画が作れた。

川口:そうです。面白いものになる予感は最初からあったし、とにかく壁を僕には感じさせない人たちでしたね、普段のコミュニケーションにしても映画を作るってことに関しても。

──印象的だったのが、打ち上げの居酒屋でスタッフの広中さんと伊藤さんがシリアスな話をしていて。その後に出てくるライブはお客さんがシーンと静まり返っていて。あの流れが良かった。マイナスにもなる場面、よくぞ撮ったと。

川口:あの日のライブ、お客さんは静かなんだけど無視してるんじゃなくジッと見つめてるんですよね。ああいうアウェイな感じのことは地方ではあるみたいで。バンドって楽しいのは前提だけど、その中でも壁はあるわけで。そういう壁の一つがあのライブで。伊藤君はライブの後に凄い息を切らして階段に座り込んでいて。それがいいなぁって。

──伊藤さんの疲れ切ってる姿だけで、あのライブに対する気持ちもなんとなく伝わってくる。

川口:そうそう。