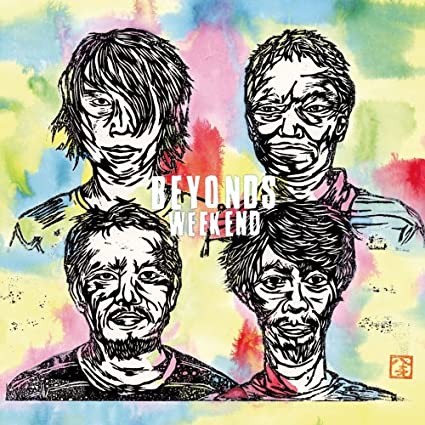

谷口 健(vo)、岡崎善郎(g)、工藤"TEKKIN"哲也(b)、鰰澤亜人(ds)という新たな布陣で11年振りに活動を再開させたあのSHIBUYA-AXでのライヴから早2年、現在の顔触れでは初のフル・アルバムとなる『WEEKEND』を遂に完成させたBEYONDS。新生BEYONDSとしての初音源だったシングル『シルトの岸辺で』は伝説の封印を自ら解き放つ喜びと瑞々しさが凝縮した快作だったが、それ以降の彼らはすぐにアルバムの制作に着手することを敢えてせず、1本1本のライヴを着実に消化しながら自らの立脚点を見つめ直すことに腐心していた。それは現布陣の4人がより4人らしくBEYONDSとして存在するために各人の資質を研ぎ澄ます必要な期間であり、本作『WEEKEND』が過去16年の間に発表されたBEYONDS名義のどの作品とも性質を異にするのはそのためである。脆弱さと表裏一体の獰猛さと甘美なロマンティシズムが渾然一体となって内なるパトスのままに奔流するその作風は、メンバーですら作品の完成型が予測不能だったという新雪の未踏峰の如き境地である。もはや今の彼らにはBEYONDSという名前は相応しくないのかもしれない。だが、敢えてBEYONDSと名乗るがゆえの二律背反が危うさとねじれをもたらし、至極スリリングで面白いのだ。僕はこの新世紀BEYONDSを絶対的に支持する。(interview:椎名宗之)

4人が徹底して意見をぶつけるから面白い

──新生BEYONDSとしての初音源だったシングル『シルトの岸辺で』から1年8ヶ月、アルバム発表に至るまで意外と時間が掛かった印象を受けましたが、これには何か理由があったのですか。

──新生BEYONDSとしての初音源だったシングル『シルトの岸辺で』から1年8ヶ月、アルバム発表に至るまで意外と時間が掛かった印象を受けましたが、これには何か理由があったのですか。

岡崎:アルバムを早く作りたいという思いはみんなあったんだけど、せっかくこの4人が集まっているんだから焦っちゃいけないと思うようになったのが去年なんですよ。各々の個性を出すにはもっと時間が掛かるだろうと思ったんですよね。自信を持って活動を続ける一方で、模索する部分があったというか。去年の今頃はまだ健ちゃんがライヴでギターを弾きながら唄うこともあったけど、マイク1本で唄うスタイルに絞ったんです。それでバンドのひとつのスタイルが固まって、ようやくアルバムの制作に取り掛かる準備が出来た。

谷口:僕がギターを弾いちゃうと、いい意味で善郎と噛み合わない部分があったんですよ。役割分担をきっちり決めればやれないこともないんですけど、1年8ヶ月という期間は僕には決して長いブランクではなくて、むしろちょっと走った感じなんですよね。ギターを置いてヴォーカルだけに専念して、善郎もギター1本だけでどうできるかっていうのを考える必要な時間だったんです。ギターが2人だったら、アルバムが出るまでにもう少し時間が掛かったかもしれない。僕がギターを弾く以上は僕のギターの世界観だけで行かないと駄目な部分があって、これは悪い意味ではなく、BEYONDSの曲とは相容れないのかなと思ったんですよね。

岡崎:それとやっぱり、マイク・スタンド1本で感情的に唄う谷口 健をしっかりと見せるバンドにしたいという思いも個人的には強くあったしね。

──私観になりますけれども、この1年8ヶ月というのは'94年3月に事実上の解散を迎えたBEYONDSと、11年を経て健さんと岡崎さんが再始動させた新生BEYONDSとの整合性を取るための時間という意味合いもあったのかなと思うのですが、如何ですか。

岡崎:まぁ、そういう部分は今も続いているのかもしれないですけどね。ただ、テッキンと亜人君を誘った時点で別バンドでもいいなとも思っていたから、新しいバンドとしてスタートさせたという気持ちと、'94年に一度終わってしまったBEYONDSを見つめ直したいという気持ちとが未だに2つあるんですよ。音としては全く新しいものでいいんじゃないかという気持ちはみんなに共通してあったと思うけど。

──今回発表されるニュー・アルバム『WEEKEND』は、『シルトの岸辺で』とはまた異なる肉体性を帯びた音質というか、音の図太さとエッジが更に際立った作品に仕上がりましたね。

岡崎:うん。『シルトの岸辺で』とは全然違うと思うし、時間が経っている以上はそれだけのものじゃなければ面白くないですよね。

──歌詞に関して言えば、解散前の英詞に重きを置いていた部分と、再始動後の日本語と対峙した部分とが全体的に絶妙なバランスで溶け合っているように思いましたが。

谷口:そこは未だに試行錯誤しているので、歌詞に関しては善郎とよく話し合いましたね。だいぶ日本語の比重が多くなったとは思うんですけど、英語も上手く採り入れられるのは今のBEYONDSの良さだと思いますね。曲作りの段階で、善郎には僕から色々と相談を持ち掛けているんですよ。この曲のメロディに乗るのはやっぱり英語のほうがいいんじゃないか? とか、逆に絶対に日本語じゃないと駄目だという強いこだわりのある歌詞もありますし。

岡崎:極論を言えば、僕としてはどちらでも構わないんですよ。面白いバンド・サウンドにしたいというのがまず第一にあるから。ただ、その前提としてこのBEYONDSの前にやっていた各々のキャリアがある。健ちゃんにはfOULの、僕にはPEALOUTとしての11年間があったわけで、今のBEYONDSを再始動させた時には健ちゃんが日本語で曲作りをしていくんだろうなという気持ちを僕は汲んでいたから。英詞で唄っていたかつてのBEYONDSの格好良さもあるし、それに日本語詞を上手く織り交ぜたらまた新しいものになると思うしね。だから僕の中では英語でも日本語でもフラットな立ち位置なんです。曲が呼んでいる言葉であればそれでいい。そのごちゃ混ぜ加減は、もしかしたら健ちゃんの中ではシンガーとして不本意な部分もあるのかもしれないけど。でも、1曲1曲の中でディスカッションを重ねていったので、やり甲斐が凄くありましたよね。

──ライヴで言うと、締めに必ず『UNLUCKY』や『The World, Changed Into Sunday Afternoon』といった初期の楽曲を持ってくることに忸怩たる思いもぼちぼち芽生えてきたんじゃないですか?

岡崎:いつも「FEDDISH THINGS」で締めるとかね。ライヴの最後に来て“ああ、やっぱりお客さんはこれを待っていたんだな”というのは感じていたし、そういう状況はこちらから断ち切らなくちゃいつまでも続くなとは思っていましたよ。だからこそお客さんを説得させるだけの新しい曲をどんどん作っていかなくちゃいけないと思ったし、誤解を恐れずに言えば、初期の楽曲のテイストだけを求める人にはノー・サンキューでもいいかなと思う部分もあるんですよ。今度の『WEEKEND』はメンバーも違うし、僕の中ではまっさらなファースト・アルバムを作り上げた気持ちに近いものがありますね。互いのキャリアを認め合っているから、この四角形の中で生じるプレッシャーたるや凄まじいものがあるんです。亜人君とテッキンはギターも弾けるし、健ちゃんと僕はドラムやベースにも細かく指示を出す。つまり、1対3という構図が4倍あるわけですよ。「そのギター、ちょっと違うんじゃないですか? こっちのほうがいいと思いますよ!」とか、みんなちょっとしたフレーズでも熱い思いが入るから、自分以外のパートに対するディスカッションはとにかく凄まじかったですね。そこまで激しく言い合いをするバンドはちょっと他にないと思いますよ(笑)。でも、そうやって4人が徹底して意見をぶつけ合えるからこそ凄くスリリングで面白いんです。