──でも、“余白がない”っていう言い方は判る気がしますね。バンドが余りにも凄い集中力で演奏しているから、オーディエンスとしてはどう参加していいか判らないっていう。

松田:よく言ってることなんですけど、鉄柵みたいなバンド、鉄柵みたいなライヴだったと思いますね。扉を開けるのは結構大変、みたいな。そういうものに憧れてたんですよね。そういう音楽、そういうバンドこそが美しいし、素晴らしいっていう考えでやってたので。その一方では、“これって、ちゃんと伝わってるのかな?”っていう不安、寂しさもあったんですけどね。

──で、少しずつ変わってきた。

松田:“檻みたいなライヴ”っていう感じを守ることは簡単だったし、“バックホーンはそれだけでいい”って言うこともできたんだけど、でも、ある時から“それってホントに音楽なのか? ”みたいなことも考え始めて。なんていうか、バンドをやる意味、なんで楽器をやってるのかっていうことを考えると、ある一定の人だけではなくて、音楽に興味がない人とか、音楽を必要としてない人の心にも染み込んでいくようなものをやりたいなって。

──うん。

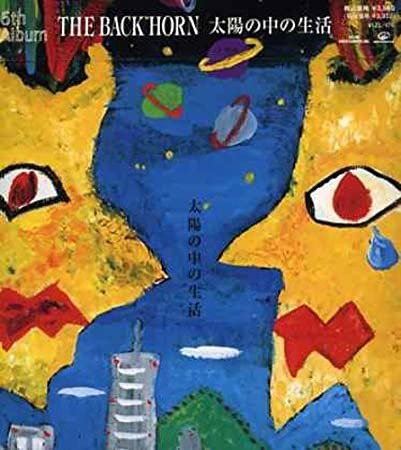

菅波:ツアー中にもいろいろ話してたんですよ。“俺らは次のアルバムでどこに向かうのか?”とか“どういうやり方でやるのか?”って。そこで見えてきたのは、さっきも言ったけど、バンドっていうのはコミュニケーションしてナンボなんだなってことで。単純に自分達が生きてる実感を得られる場所でもあるんだけど、それだけではないんだなって。そこから『太陽の中の生活』っていうテーマが出てくるんですけどね。

山田:最終的に“このアルバムを聴いてくれた人にどういう気持ちになってほしいのか?”ってことですよね。

菅波:うん、この前のツアーの中で“ウソくさくないところで、共感や共鳴ができるんじゃないか”ってことも実感したし。

松田:それは今回、敢えて目指したところではありますね。扉はあるんだけど、木の扉くらいで。ちょっと開けやすくなった(笑)。

──そうですね。今回のアルバムにも「さぁ、みんな、こっちにおいで」って感じはないけど(笑)、聴き手の側に重心が移ってる手応えがあって。栄純さんの言う通り、それを“ウソくさくなく”できてるところが凄いな、と。

菅波:そうっすね。孤独だっていうリアルから、ひとりじゃねぇっていうリアルに変わったというか……かなり時間は掛かってますけどね。バックホーンはとにかく時間が掛かるんですよ、何をやっても。1stアルバムから「さぁ、行こう!」って言ってられる人もいると思うけど、俺らは口が裂けても言えなかったから。“そんなのウソだー!”って(笑)。

──今回は1曲目の「カオスダイバー」からいきなり、「混沌の海へ飛び込め」って唄ってますからね。

松田:初めてですよね、そういうことが言えるようになったのは。そういう意味では、ホントに始まりっぽいアルバムだなって思う。本当の意味で音楽を伝えていく作業が出来るようになったんじゃないですか? やっと、ですけど。

──5枚目のアルバムにして、ようやく(笑)。

松田:恥ずかしいですよね。自分らのもがいてる姿をこれでもかと見せてきたかと思うと…。

菅波:しょうがない、そういうバンドだから。でも、いつも“これは絶対に正しい!”と思ってやってるんだけどな。

松田:そう、その時は判んねぇんだよな。でも結局、もがくしかなかったっていうか。

菅波:それが誰かの居場所になってる、ってこともあっただろうし。

──バックホーンがもがいてる姿をさらして、それを見たオーディエンスが“ここが自分の居場所だ”って思う。そこでコミュニケーションが成立してたんでしょうね。

菅波:うん、そうかもしれない。

山田:だから『太陽の中の生活』は、居場所だけじゃなくて、背中を押しながら「一緒に行こうぜ」っていうアルバムだと思う。いくら居場所があったって、ずっとそこに居てもしょうがないし。そっからどうやって進んでいくのか、どうやって生きてくのか……姿勢としては、そういう感じですよね。

──なるほど。今回のアルバムにはニューヨークでレコーディングされた楽曲も入ってますが、これはどういう経緯で実現したんですか?

松田:まぁ、新しい刺激っていうか、どこでもいいから違う場所でやってみようかってことですよね。別にニューヨークじゃなくても良かったんだけど。

菅波:どっか違う場所でやってみようか、くらいの。

松田:スタッフから「じゃあ、ニューヨークに行ってみよう」って話があったから。「ニューヨークに行きたいか?」「オーッ!」ていう(笑)。