東急プラザ渋谷111 -ICHI ICHI ICHI- にて2023年3月8日から21日まで開催された『ザ・ビートルズ:Get Back』発売記念写真展において、ミュージシャン・杉 真理と音楽プロデューサー・川原伸司によるトークショーが開催された。川原は杉のデビュー・アルバム『Mari & Red Stripes』の担当ディレクターでもあり、共にビートルズ・フリーク。かなり細かな話題が散りばめられたトークショーとなった。

川原伸司(以下、川原):僕は中野生まれの中野育ち、昔は渋谷って行っちゃいけない町だった(笑)。66年に道玄坂にヤマハの渋谷店ができて、それまで輸入盤は銀座で買っていたのをそこで買うようになって、それから渋谷に行くようになった。

杉 真理(以下、杉):僕は博多から親の転勤で小学校の頃大田区に引越してきて、67年頃買ってもらった自転車をひたすら漕いでようやく着いたのが道玄坂上。渋谷では映画版の「ナポレオン・ソロ」とかを観たのを覚えてます。

川原:この東急プラザは昔(1965年渋谷東急ビル)からあって、2019年に建て直された(再開発で2015年閉館、新複合施設「渋谷フクラス」内で復活)。

杉:今日はビートルズの話ですよね。話し出すといっぱいありすぎて困るので、1965年くらいから原体験した者として、当時のビートルズがどんな感じだったかを振り返ります。ちょうど僕は小学校6年から3年くらいの時代。

川原:僕は中学3年くらいから。アルバムでいうと『ラバーソウル』『リボルバー』『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』とかその辺り。毎年アルバムが出て価値観がどんどん変わっていった時期だから面白い。今日ここに展示されている写真もその時代のものだから、そんな話をしましょう。

『ラバー・ソウル』(1965年)と、その前夜

杉:『ラバー・ソウル』の前にシングルが出たじゃないですか。

川原:「恋を抱きしめよう(ウィ・キャン・ワーク・イット・アウト)」と「デイ・トリッパー」の両A面扱いのカップリング。邦題の「恋を抱きしめよう」がイヤだったけど、途中が三拍子に変わったりする凄く革新的な曲で大好きだった。あの辺りからジョン・レノンの曲がカップリングの方に回されることが多くなったかな。『ラバー・ソウル』は最初ラジオで「ミッシェル」「ガール」とかメロディアスな曲がよくかかって勝手にチャートにも入っていたから、タイトルの『ラバー・ソウル』も先にタイトルだけラジオで聴いて<恋人の魂>という意味だと思ってて(笑)、またラブ・ソングがいっぱい入ってるんだろうな──って思ってた。それが<靴底>と<ソウル(魂)>のダブルミーニングだと知ってからは、明らかにポップスが変化しつつあるんだってひしひしと感じた。ジャケットも変だったし。

杉:曲は何が一番印象に残りました?

川原:「ドライヴ・マイ・カー」。未だに上手くリズムがとれない曲。

杉:そうそう、イントロの拍子が裏から入ってる。

川原:よくあんなことを考えつく。よっぽどバンドとしての互いの相性が良くないと、ああいう奇跡のようなことは生まれない。

杉:「抱きしめたい」も裏から入る、ワン、トゥ、スリー、ジャジャジャーンって。かまやつひろしさんが、「だから、日本人が聴いてるとどこかで辻褄が合わなくなる、それが分かっていたのは大野克夫(ザ・スパイダースのキーボーディスト)さんくらいじゃないか」って仰ってました。

川原:「ドライヴ・マイ・カー」はハーモニーも分からなかった。それまで三度ハーモニーだったり、分かりやすいエヴァリー・ブラザーズ系のフォークソングによくあるコーラスだったけど、この曲は主旋律もまた分からなかった。

杉:主旋律はずっと<G>のままなんだけど、<オーギュメント>と変な<9th>みたいなハーモニーですよね。

川原:「カム・トゥゲザー」もそういうとこがあるよね。普通のハーモニーの解釈では作れない。

杉:ビートルズは上手いよね。

川原:上手い。

杉:それをあの薄いサウンドのバックでやる。

川原:だから本当にアンサンブルが素晴らしいバンド。フィル・スペクターの<ウォール・オブ・サウンド>みたいにどんどん音を重ねていくっていうのは難しいようで簡単なのね。あれはそんな難しい作りじゃない。小編成であれだけアンサンブルを作るのが音楽的には一番難しい。だから完璧なバンドだな──っていう気がします。

杉:当時から「ドライヴ・マイ・カー」は凄いと思ってたけど、あの「Beep, Beep, mm. Beep, Beep, yeah っていうのはよく思いついたな。あのハーモニーはメッチャ難しいんですよ。それをやる3人って凄いですよね。

川原:どういうつもりなんだろうね。

杉:『ラバー・ソウル』では、他にも「ひとりぼっちのあいつ(ノーホエア・マン)」が昔から好き。20年くらい前、川原さんがあの曲はエヴァリー・ブラザーズの「ディヴォーテッド・トゥ・ユー」の影響じゃないかって仰ってて、確かに言われてみると。

川原:昔から聴いてたからね。だからメロディ・モチーフの引用は、よく<パクリ>だとか言うけど、リズム・モチーフのパクリってメロディが違うからみんな気が付かない。でも「ノーウェア・マン」と「ディヴォーテッド・トゥ・ユー」は譜割がまったく一緒。例えば滝廉太郎の「花」はドヴォルザークの「新世界」。♫春の〜うらら〜の隅田川〜って「新世界」の譜割で歌える。実はそういうリズム・モチーフを引用するパクリというのはなかなか分かり難い。だから、リズム・モチーフとメロディ・モチーフの引用は曲を作っているとよく分かる。ジョン・レノンは「ディヴォーテッド・トゥ・ユー」を元にした。

杉:「ひとりぼっちのあいつ」のハーモニーってジョン・レノンが三声を歌ってる説があって、僕もそうとしか聴こえない時期があったんですけど、今は違うと思ってます。川原さんはどうですか?

川原:日本公演を聴くと、あぁ三声ってこういうことだと思うけど、あっさりしたハーモニーだった。だからレコードはあのベタっとした重たい感じとか、未だにジョン・レノンが多重録音をしてると半分くらい思ってる。

杉:アルバム『イエロー・サブマリン ソング・トラックス』だと三声の定位が分かれていて、一つはジョージの声に聞こえたんです。もう一つの上のパートはジョンに聴こえるなぁ…でもポールが真似てるのかなぁ…と思ったんですけど、新しく出た『リボルバー・スペシャル・エディション』で「レイン」を聴いたら、ポールが歌う上のハモがまるでジョンみたいだったから、あ、これはポールがジョンに合わせたんだな──と思ったんです。まるでジョンでしたよ。

川原:いい時のバンドって声が似てくる、杉さんとやってる時は僕の声は杉さんに似て、その後やったTHE GOOD-BYEの時も同じ声になってた。

杉:波長が似てきて、どっちがどっちだかわからなくなる。「アイム・オンリー・スリーピング」の初期のテイクではジョンとポールが歌ってるのに、ジョンのダブル・ヴォーカルにしか聴こえなくて。途中からポールだっていうのがわかる──ということがあるので、ポールってやっぱりいろんなことができるんだなって今更ながら思いました。

川原:「ユー・ノウ・マイ・ネーム」の変な声も、井上陽水さんに言わせると、「あれはポールの声です」って。こういうくだらないことをやるのはジョン・レノンでしょって言ったんだけど、「これはポールです」って決めてた。あの人、声には凄く敏感だから。

杉:ポールの声に関してびっくりしたのは、「タックス・マン」の“1, 2, 3…”っていうカウントはジョージだとばかり思ってたんですけど、ポールだと書いてあって。

川原:後で他のところからカウントを持ってきた。

杉:トライセラトップスの和田君も「えっ! ジョージじゃないんですか!?」って大ショックを受けてました。僕はポールの『ヴィーナス・アンド・マース』に入ってる「あの娘におせっかい」の曲頭の喋りを聴き直して、同じ声なのを発見して納得しました。

『リボルバー』(1966年)と来日公演の影響

杉:では『ラバー・ソウル』はこの辺りで。続いて『リボルバー』ですが、その前に「ペイパーバック・ライター」「レイン」の両A面シングルが出ました。

川原:日本公演で「ペイパーバック・ライター」を歌ったのでびっくりした。まだよく覚えてない曲を、新曲だからってやった印象が強かった。小編成であれだけのアンサンブルを作ったのは一番最盛期だったから。エンジニアがノーマン・スミスからジェフ・エメリックに変わってベースも凄く迫力が増して、ロックだなぁって音だった。

杉:『ディスカバー・ビートルズ』という番組をNHKで一年やらせていただいて、いろいろな特集をしたんですけど、60年代は<ギター・リフの曲>が凄く多いじゃないですか、ローリング・ストーンズの「サティスファクション」やバーズの「ミスター・タンブリンマン」、ビートルズも「アイ・フィール・ファイン」「ディ・トリッパー」とかギター・リフのヒット曲が次々と出てくる。「ペイパーバック・ライター」はその最後のほうですよね、その後にそれを真似っこしたようなモンキーズの「恋の終列車」が出る。

川原:ボイス=ハートの作家チームが作った曲、最初ラジオで聴いてびっくりして、慌てて家に帰って、モンキーズのデビュー曲には別の作品を用意していたらしいんだけど、もろインスパイアされて作ったらしい。

杉:いいギター・リフってその曲の一部だし表札みたいなものだから、最近の<イントロは聴かない>っていうのはもったいないなぁ、損してるよね。で、『リボルバー』の「ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ」の最初のバージョンを聴いたら「ペイパーバック・ライター」をハネてる感じで、まるで同じ。キーも同じでオクターブ違う弾き方をしてる。解説を見たら、「ゴット・トゥ・ゲット〜」の方が先にレコーディングしてるんですね。だからイントロはブラスにしたのかな。

川原:一番最後の間奏のところに「ペイパーバック〜」のフレーズが出てくるけどね。

杉:でも、それが同じだってずっと気付かなかった。知ってました?

川原:うん。『リボルバー』が出たのは日本公演が終わった後で熱冷めやらぬ頃なのに、女の子のファンが急激に減ったの。「ビートルズ、最近怖い」って。「イエロー・サブマリン」c/w「エリナー・リグビー」がアルバムの先行シングルで、ちょっと不思議な歌でしょ。<「イエスタディ」に続く弦楽四重奏の新曲>って「エリナー・リグビー」を紹介されても分かりにくいし、「イエロー・サブマリン」は当時何となくドラッグ・ソングで不思議な曲でリンゴ・スターのシングル盤か…って思った。女の子のファンが急激に減ったという印象はモンキーズが出てきたから。一時期はビートルズを凌ぐ人気があって、彼らがいてくれたおかげで、ビートルズはどんどん実験的な方向に行けた。

杉:よく聞く話で、『ラバー・ソウル』を聴いたビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンが『ペット・サウンズ』を作り、ポールは『ペット・サウンズ』を聴いて、『リボルバー』に入ってる「ヒア・ゼア・アンド・エブリホエア」を作った──という話、あれ本当ですかね? ポールは時々記憶を改竄するので(笑)。

川原:僕も本(「ジョージ・マーティンになりたくて〜プロデューサー川原伸司、素顔の仕事録〜」)を書いて分かったけど、都合よくしちゃうね。

杉:でも、だから…「神のみぞ知る(ゴッド・オンリー・ノウズ)を聴いて「ヒア・ゼア〜」かぁ…影響あるのかな」って。

川原:例えば、ブライアンってベース弾きなんだけど、コードに対するテンションの音が本当に変で。

杉:でもそれだったら「フォー・ノウ・ワン」(が影響を受けた曲)だと思うんだけど。でもレコーディングの日付を見ると、「フォー・ノウ・ワン」の時はまだギリギリでポールは『ペット・サウンズ』を聴いてない。

川原:「フォー・ノウ・ワン」はサイモン&ガーファンクルの「早く家へ帰りたい(ホームワード・バウンド)」でしょ。初めて聴いたときそう思った。ジョージ・ハリソンも好きな曲で後にテレビでポール・サイモンと一緒にハモってたりしてる。

杉:『リボルバー』で最初に好きになった曲は?

川原:それは杉さんと同じ。

杉:僕も川原さんも「トゥモロウ・ネバー・ノウズ」。変わってますよね、あんなの聴いたことがなかった。

川原:何が凄いかって、『ラバー・ソウル』も『リボルバー』も、ビートルズを聴くと未来が見えちゃうんだよね。例えばスピルバーグの映画も未来を見せてくれる、ビートルズも先進的だから音楽の未来像を見せてくれる。そこが凄く興味深いところだった。

杉:当時高校生のお兄さん(川原さん)はそう思ったんでしょうね。僕は中学生だったからそういう俯瞰した物の見方はできなくて、現実に開いたワームホールみたいで、なんじゃいこりゃ!? ここはどこ? って感じでした。

川原:魔法にかかったみたいだね。

杉:曲の中に逆回転した、カモメが鳴いてるような音がたくさん出てきますけど、あれはポールの笑い声を逆にしたものって聞いたんですけど。

川原:面白い音を出そうと思ったらなんでもやる人たちだもの。

杉:僕もやってましたけど、なかなかカモメにならない(笑)。

川原:今回の『リボルバー・スペシャル・エディション』を聴くと、リンゴのドラムもテープループで使ってたね、二廻しくらいしたのを録って。

杉:サンプリングの元祖。で、曲はワン・コード。ビートルズ研究家の藤本さんにも言われましたけど、ビートルズはインドの影響が凄く大きいですよね。

川原:ああいう演奏は今だったらステージでも可能だけど当時は無理だったし、ましてやステージにうんざりしてスタジオに籠ってたから、あれは凄く革新的なドラムの音の走りだよね。今は当たり前に聴こえるかもしれないけど。

杉:「タックスマン」の間奏のポールのギターもインド・フレーズ。解説を読んだらポールは「エリナー・リグビー」のことも“インドなんだよ“って言ってる。そうなるとかなりの割合でカレー・スパイスが効いてますね(笑)。

川原:「エリナー・リグビー」もほとんどワン・コードだからね。頭のコーラスもEmの中で動いてるだけだから。だからワン・コードの中でいろいろメロディを作っていくというのはインドっぽい。

杉:拍子が変な取り方をしてる曲も多い、アルバムはそんな曲だらけ。「グッド・ディ・サンシャイン」でさえそうだし。いろんなところにインドの要素があるな──と思いました。ジョージの「アイ・ウォント・トゥ・テル・ユー」の最後の方でもインド風コーラスをポールがやってるんですよ、<インドこぶし>を。『リボルバー』のレコーディングを終えての日本公演ではジョージの「イフ・アイ・ニーデッド・サムワン」のコーラスにもポールはインド・ハーモニーをやる。それまでそういう歌い方はしてなかったですよね。

川原:最後のア〜〜ってところ。

杉:『リボルバー』を経たポールは「イフ・アイ〜」の歌い方をちょっと変えてカレー風味にしてる。アルバムのジャケットはどうでした?

川原:ジャケットは大好き。裏側は新しい写真だったけど、表はイラストがメインで今まであった写真のコラージュ。モノクロで地味だけど変。

杉:変ですよね、僕も大好きです。怖いっていう気持ちも分かります。

川原:アイドルの杓子定規なところから外れてきてるから。

杉:日本公演をご覧になってるんですよね。

川原:高校一年生の時。1966年はそれこそ杓子定規な大人社会の中に子供たちがいて、モラトリアムな時期を経て、立派な社会人になりなさい──というのが当たり前で、学校生活は学生服を着て髪の毛の長さも規則がある時代だった。だから日本公演を観たことで、<自由ってこういうことなんだな>っていう鋳型を見せられた気がして、<こういう風に生きれば自由な人間として生きられるんだ>というのをビートルズを体験したことで得たような気がする。自由に生きる見本を見ちゃったから、それはもう止められない。当時の共産圏ではソビエト連邦も含めて、ビートルズは西欧社会の退廃を喚起するから聴いちゃいけないって没収されてたから、レントゲンのフィルムに溝を刻んでソノシートのようにしてビートルズを聴いてたというくらいに、<自由の空気感>が満載だった。日本はそこまでのことはなかったけど、学校とかの規則で縛られた中での、自由の解放という鋳型を見せられた。

杉:単なる音楽という域ではなかったんですね。

川原:今は僕も杉さんも音楽関係の仕事をしてますが、音楽家になる──ということじゃなくて、<自由人で生きる>ということだったと思う。日本公演の写真を見ても、周りの人は60年前の人に見えるけどビートルズは全然古くない。なんだかタイムスリップしたような不思議な感覚。

杉:ステージ写真が小さく展示されてますけど、えっ?! このアンプだけでライヴをやるの? っていうくらいショボい機材。でもビートルズは同時代の他のバンドに比べて音がいいんですよ。自由な磁場にエンジニアやプロデューサーとかの才能が引き寄せられて集まってきた感じがします。

川原:今はリミックスとかされて音は良くなってきてますけど、もともとの録音した時の音の撮り方が素晴らしいから、どうにでも加工できるんですよ。ナイアガラをやっていた吉田保さんも録り音が素晴らしいからリヴァーブをかけ過ぎてグジャグジャになってももともとがいいから混乱しない。

杉:音の芯がある。

川原:ビートルズも歴代のスタッフが凄く優秀で、初代のノーマン・スミスから次のジェフ・エメリック、アラン・パーソンズもそうだし、みんな素晴らしい経歴の持ち主。一切手を抜かずにやれて、まともなこともきちんとできて、尚且つアヴァンギャルドにできるという才能は素晴らしいと思う。

杉:そのビートルズでさえもリヴァプールという街の様々な知り合いでしょ。これは川原さんの本にも書いてあるんですけど、僕がデビューの時にレコーディングをスタジオ・ミュージシャンを呼んでやるか、自分の周囲にいるアマチュアの知り合いでやるか迷った時に、プロデューサーの川原さんは後者のアマチュアの知り合いを選んだんです。その中に竹内まりやや青山純、安部恭弘やRCサクセションの新井田耕造がいて、結果的にそれでよかったなと思う。やっぱりビートルズを好きな人、体験した人は、手堅い方よりもサプライズを期待するからこっちを選ぶんです。

川原:だって、そんなに差はないもの。キャリアは差があるにしてもアンサンブルは素人集団だからいいとかね。もちろん作る人の演出は必要なんだけど、もともとレコードは記録ってことだから送り手の勝手な演出が入ると嘘になる。だからビートルズも杉さんのMARI & RED STRIPESもそうだし、それはレコードを作る原則ですね。ドキュメントというのが一番大事。そこで、録り音がしっかりしていることで大事さが生まれてくる。

杉:制作者としてはそうですけど、やってる僕のほうでは違う理由があるんです。スタジオ・ミュージシャンの人は次のスタジオに行ったらここでのことは忘れるわけですよ、でも一緒にやってる素人集団は10年経っても20年経ってもその曲について語り合える、そっちの方がいいなって選びました。今、自伝を書いていて、そういう話やビートルズの話、小野洋子さんに会った話を書いてます。じゃ、時間がないので次行きましょうか(笑)。

『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(1967年)前後

川原:「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」c/w「ペニー・レイン」のシングル。

杉:僕は「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」が大好きで。

川原:圧倒的に好きだよね。最近「ストロベリー・フィールズ〜」と「アイ・アム・ザ・ウォルラス」にハマってるんだよ、それしか聴いてないくらい。どうやってこんな曲を作ったんだろう? って。

杉:ポールってほとんど完成形が見える形で曲を持って来ると思うんです、放っておいたらポールが1人でやっちゃうくらい。一方ジョンは未完成で、これが良くなるか悪くなるか分からない感じで持って来る。だからこそビートルズ、スタッフみんなが全力で作るから最終的にビートルズの代表曲はジョンの曲になるんじゃないかな、と思うんです。

川原:本当の名曲ってそういう気がする。全員が頑張ってるね、「アイ・アム・ザ・ウォルラス」もそうなんだけど、なんだかナイアガラのスタジを思い出しちゃった。いかにも完成したような感じだけど未完成なんだよ大瀧さんの曲も。それをなんとか完成させないと、とスタッフもミュージシャンも含め自分の全力を出し切ってああいう集中したセッションができたんだと思う。そういう意味では優秀なプロデューサーだよ、みんなに全力を出させる(笑)。陽水さんもそういうところがある、「いいですね〜」って。褒められるとみんな全力を出しちゃう(笑)。それをぱっとまとめ上げるのがプロデューサーの手腕。ジョージ・マーティンなんかもストリングスのスコアを滅茶苦茶しっかり書き込んで、素晴らしいよね。あの2曲。

杉:「ストロベリー・フィールズ〜」と「アイ・アム・ザ・ウォルラス」のストリングス。

川原:凄く気品の高いところと下品なところが共存してるみたいな。

杉:「ストロベリー・フィールズ〜」c/w「ペニー・レイン」のシングルは1位を獲れなくて、ビートルズの連続1位記録が止まったんですよね。

川原:エンゲルベルト・フンパーディングのリリース・ミー」が空前の大ヒットで。

杉:「ストロベリー・フィールズ〜」と「ペニー・レイン」って人類のシングル史上最強のカップリングだと思うんですけども、それをもってして1位を獲れなかったというのは、もうそっちのヒット・チャートは別に──ともとれるじゃないですか。そこから「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」につながっていくから、流れとしては逆に1位が獲れなくてよかったのかなぁって。

川原:どんどんアートな方向に向かっていくからね。調べてみたらボブ・ディランもそういうところがあって、向こうじゃ<音楽的自殺>って言うんだね。それまでの自分のイメージを全部捨てちゃって新しいことをやる、ピカソもそう。ビートルズもそう、<音楽的自殺>っていい意味での自分の権威を殺して次へ向かうというのがアートの素晴らしさで、ビートルズもそっちを選んだ。体系化の呪縛に陥ってない。『売れ線だから、あの「ウィスキーが、お好きでしょ(杉 作曲)」みたいなのをもう一回書いてよ』ということをしなかった。あれはあれ一曲(笑)。

杉:それがビートルズの凄いところ。どの曲も前の曲っぽいところがない。「ハード・デイズ・ナイト」は「ハード・デイズ・ナイト」しかないし、「ヘルプ」は「ヘルプ」しかないというのが凄いなって思うんだけど。

川原:狙ったなって感じがない。

杉:ということで、いくら話しても尽きないですけども、こんな私たちの話にお付き合いいただき、ありがとうございました。

川原:ありがとうございました。

(場内大拍手)

──この後、川原さんのプチ・サイン会が行なわれた。

商品情報

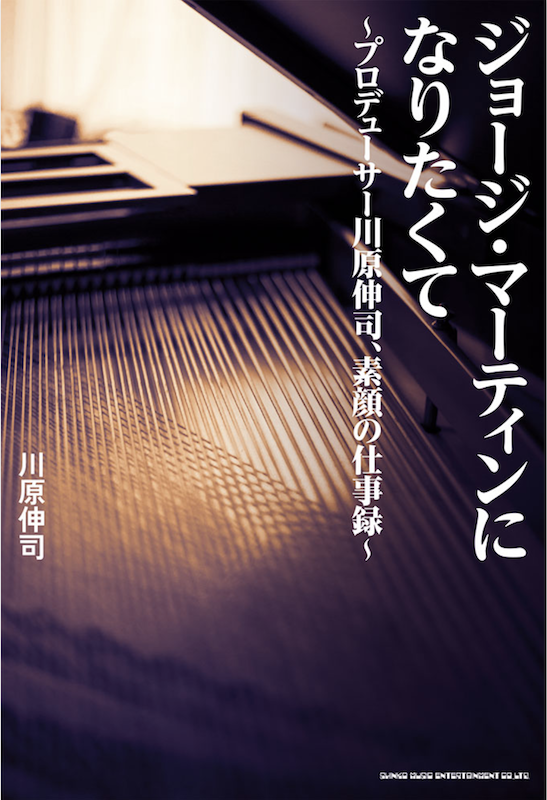

ジョージ・マーティンになりたくて ~プロデューサー川原伸司、素顔の仕事録~

四六判/248頁/定価:1,980円(税込)/発売中

ISBN:978-4-401-65218-1

発行:シンコーミュージック・エンタテイメント

【書籍内容】

~ショウビズ界すべてのスタッフに捧げる~

「ビートルズだったらこういう風にやるだろうという生き方を僕も実践しよう」……高校1年生でビートルズの武道館公演を体験、社会人1年目で40万枚のヒットに携わり、様々なメディア関係者と交流しつつ大滝詠一、松本隆、筒美京平のブレーンも務めるかたわら、「少年時代」(井上陽水と共作)「瑠璃色の地球」(松田聖子)などを作曲。プロデューサーとしては中森明菜、森進一らの音源制作にも関わってきた希代のスタッフ、川原伸司の仕事録