主人公2人は一番多感な10年を原発事故に奪われてしまった

──2021年の夏という10年後が舞台というのは?

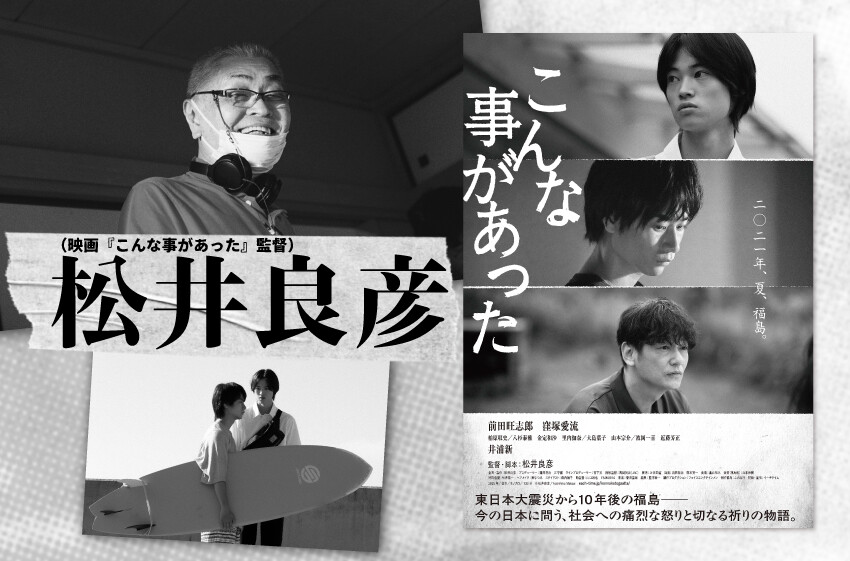

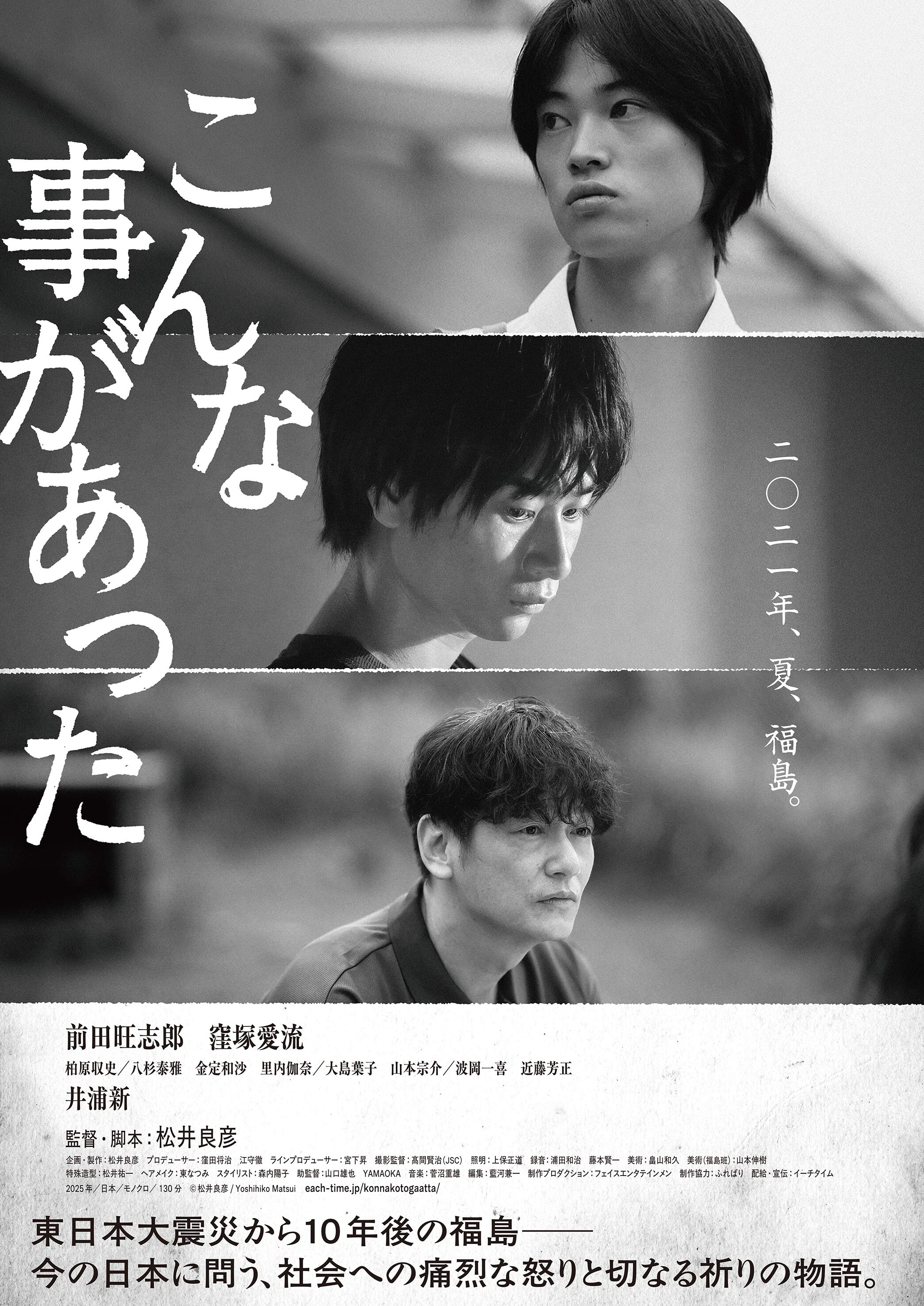

松井:10年後って微妙な時期だと思うんです。皆さんの意識が希薄になって忘れかけている時期。そもそも脚本を書き上げたのが2011年から11年後で。反原発にはどこもお金を出してくれなくて、自主制作だから自分で稼いでやっとクランクインしたのが12年後だったんです。10年目が舞台で、2025年に公開。10年以上経っても原発事故の影響はまだ続いている、ずっと怒っているってことを示せる時期だと思うので。

──思い出させよう、気づかせようと。

松井:そうですね。あと先ほど言ったように、原発を取り巻く状況が常に変化していたので、把握するには10年かかったっていうのもあります。

──『こんな事があった』っていうタイトル、とてもいいです。言い切ってるし訴えてるし。過去形なのに今も続いているっていうのをとても感じる。

松井:ありがとうございます。

──原発事故から10年後が舞台。主人公の17才の2人の、7才からの10年間を思うと切ない。

松井:一番多感な時期ですからね。恋愛したり部活したり家族で旅行に行ったり。そんな青春時代を奪われてしまった。

──アキラの父親は東電に勤めていた。

松井:アキラのバックストーリーですね。事故の後、「あいつの親父、原発に勤めてたんだよな」ってたぶん陰口を叩かれたでしょうね。学校でいじめられたりしたかもしれない。事故が起きる前はいじめも分断も差別もなかったのに。10年間という年月が少年にとってどんな10年間か、アキラの姿から想像してもらえると思うんです。

──福島は世間や社会から差別されて、福島の中でも分断や差別が生じていた。

松井:そうです。

──アキラの友人の真一のお母さんの存在が、福島で生じた分断を象徴していて。

松井:真一のお母さんはPTSDになっていて病状は悪化してしまった。真一は東電に対しての怒りがあるし、東電で働いていたアキラの父親をいぶかる。それぞれの立場は違うけど、それぞれに葛藤があって怒りがあって……。

──だから分断もあるんだけど、でも葛藤しつつそれぞれを思いやっているんですよね。それぞれに優しい。

松井:そうなんです。

──私、好きなシーンが、アキラは初めは本名じゃなくツヨシって呼ばれてる。でもアキラっていう本名がわかってサーフショップ経営のミツオとサキに「アキラ君」って呼ばれる。アキラはその時、ほんの少しなんだけど嬉しそうな表情をするんですよね。凄くいい。アキラは家族がバラバラになって、住んでいた家は放射能汚染で立ち入り禁止で、自分の居場所がなくなった。そんな時に本名で呼ばれたわけで。

松井:そうです、いいシーンですよね。

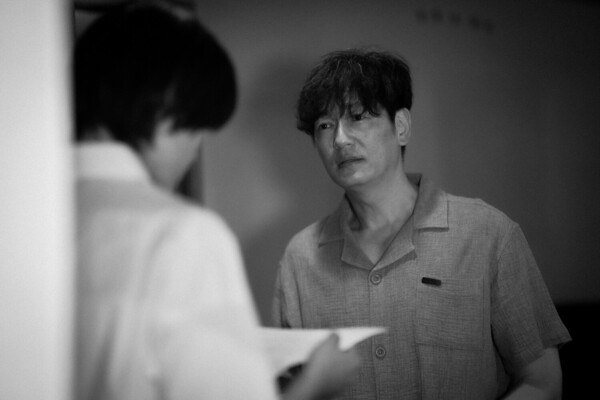

──大好きなシーンです。役者さんに演技の注文や指示はどのように?

松井:役者への注文は僕はそんなにしてないんです。まず好きなようにやってくれって。僕の考えと違っていたら言いますが。アキラ役の前田旺志郎君はほとんど僕の思い描いていたアキラを、テストの一発目からやってくれました。まずは一人でアキラと向き合って考えたんでしょうね。さきほどのシーンに関しては、当初、アキラはムスッとさせようかなと。それほど気持ちが捻じれてしまった、そういうのを見せたほうがいいかなって。あるいは本当に嬉しがったほうがいいのかなと。どっちがいいと思うか前田君に聞いてみたら、「監督に言われるまで、僕はアキラは捻じれているほうだと思ってました」って。じゃ、ここでは、少し嬉しくてはにかむようなニヤリっていうのやってみようかって。前田君とそういうコミュニケーションをしましたね。あそこはニヤリが美しかった(笑)。

──ニヤリ、いいですよね~(笑)。

松井:まず役者さんがイメージした芝居をするのが役者さんにとって自然なんですよね。初めに監督がこうしろああしろって言うと、役者さんは硬くなっちゃって自然体が削がれてしまう。まず役者が考えたことをやってもらう。そこからですね。何より僕は、まずは役者が考えているものを見たいんですよ。

3.11当初の助け合いを今なぜやらなくなってしまったのか?

──あと印象的だったのが、真一のお父さんが妻に「お前、変わったな」って言う。そしたら「変わらされたのよ、原発に」って答える。別の場面でサーフショップの手伝いをしているユウジが「10年経っても何も変わらねえな」って言う。「変わる」「変わらない」に対して監督の想いが込められている気がして。

松井:そうですね。3.11当初、みんな助け合ってましたよね。今は原発事故のことは希薄になってますし、福島以外の人は3.11の前のような生活を営んでいるし。助け合ったことを忘れているような。困っている人がいたらご飯を提供するとか。大事なことですよね。確かに皆さんそれぞれの生活があって、生活はどんどん厳しいものになって。それはわかるんですけど。当時やっていたことが、今なぜやらないのか? っていう。で、逆に変わってないことは放射能汚染ですよ。それは変わっていません。海に流しているのも処理水ではなく汚染水ですから。汚染はゼロにはならないですよ。除染土っていうのも線量を少なくしたものですけど、アレはここにあったものを別の場所に移すだけで。移染なんですよ。原子力工学の小出裕章さんが移染土と言ってましたけど、その通りですよ。

──その除染土、移染土が映っているシーン、ぞっとしました。

松井:国道六号線の坂の上から撮って。除染土を見下ろすような感じで。

──東電に勤めていたアキラのお父さんは首吊り自殺をする。でも新聞には死因は心不全と出ている。そういう誤魔化しは実際にあったんでしょうね。アキラのお母さんは心筋梗塞で亡くなっていることになってるけど、放射能が関係してるだろうし。

松井:多いですよね。後半にユウジが鼻血を出しますが、当時、放射能によって現れる症状に鼻血ってことは知られていたんです。そのように根拠のあるものについては僕はそれなりに描きました。当時、心筋梗塞と心不全で亡くなる方が多かったんです。ただそれが放射能によるものかどうかは微妙なところで、だからああいう形で表現したんですね。事実に基づくもの、化学的根拠のあるものは明確に出しました。花や虫の奇形とかね。あれは事実。他にも特に若い世代に甲状腺がんが見られましたが、アキラと真一を罹患させるのはやめました。辛すぎる。

──あと、静止画で出てくる小学校が当時のままで。

松井:あれは遺構として当時のまま残している建物です。中もそのまま。

──それと全ての要因である原発の爆発のシーン。キノコ雲の恐怖が凄い。あれは実際のものではないですよね?

松井:CGです。

──原爆をイメージして?

松井:もちろんです。CGアートの人がね、世の中にある爆発の映像をホントによく見て。で、極力近づけようと頑張ってくれましたね。彼は丹念にデータを揃えて合成して。合成だとバレないように、まず黒の粒子をバーっと散りばめて、その向こうにCGを足すんです。その黒い粒子が黒い雨を想起させて。

──人それぞれの立場の葛藤があって、それが後半には怒りに焦点が絞られ向かっていくような。

松井:うん。そうですね。

──その流れがとてもスリリングで。

松井:怒りの自然な流れですよ。もしも僕が映画監督ではなく一人の大人としてアキラと真一という2人の若者に会ったら、アキラは両親もいないし、「どこか違う土地に引っ越して新しい人生を歩いたほうがいいんじゃない?」ってアドバイスしてると思うんです。真一にもそういうことを言ってると思う。現実の世界ならね。でも映画の世界なら、高校生の一番多感な時にこんなに辛い思いをして、だったらはみ出すことだってあるよな。復讐に進むのも一つの道だなって思ったので、そういう脚本にしました。