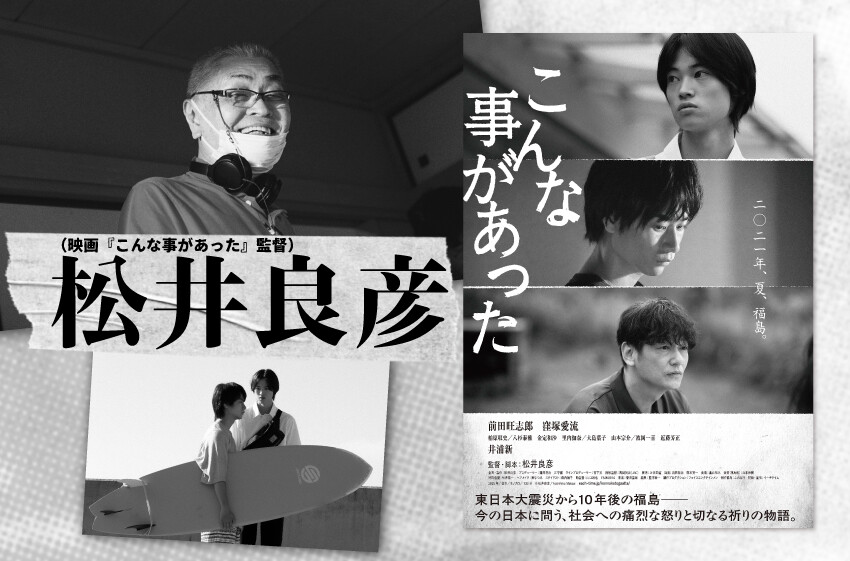

『どこに行くの?』から18年。松井良彦監督の待望の新作『こんな事があった』が遂に公開。先ごろリバイバル上映されたカルト的な人気を誇る『追悼のざわめき』など、松井監督の作品は社会からはみ出してしまった異端な人々が描かれている。『こんな事があった』もそうだ。ただ『こんな事があった』の登場人物は平穏に生きてきたかもしれない、東日本大震災と原発事故が起きるまでは。原発事故により青春を奪われ、家族を崩壊させられ、社会や世間から忘れ去られていく人々。あの日を境に人生が狂っていく。

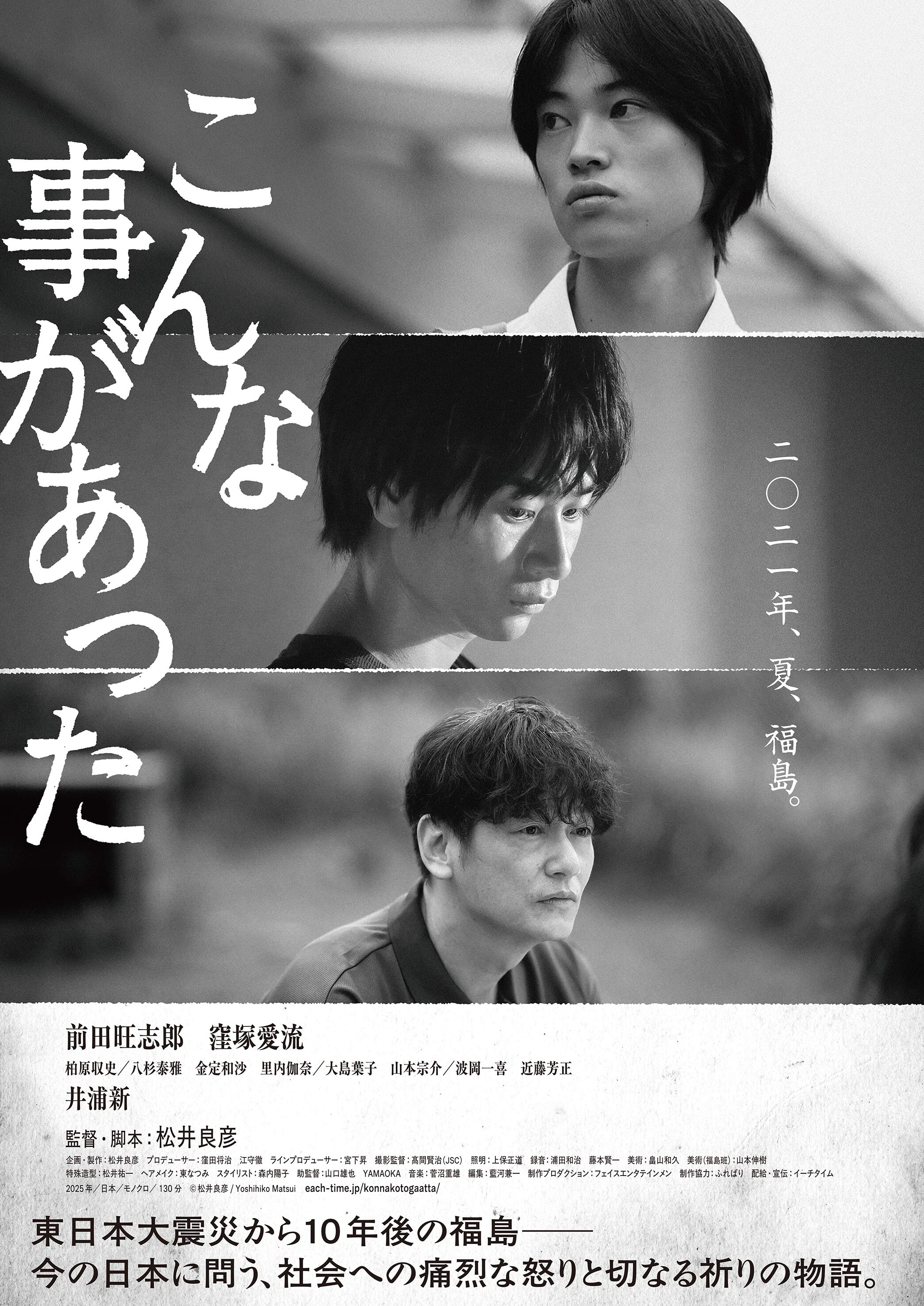

2021年、夏。原発事故が収束していない福島を舞台に、2人の高校生とそれぞれの家族、若者。立場の違う人々の葛藤、優しさ、そして決して取り払うことのできない怒り。静かに、だけど煮えたぎるような沸々とした怒り。

原発事故は終わっていない。私たちは決して忘れてはいけない。誰にでも起こり得ることなのだ。

松井良彦監督にインタビュー。(Interview:遠藤妙子)

反原発を全面に出すより、家族を、人間を出したほうがテーマ性は伝わるはず

──『こんな事があった』の公開の前に、先日、1988年に初公開された『追悼のざわめき』のリバイバル上映がありました。全てが衝撃で印象的なんですが、私が好きな人物は小人症の兄妹の妹で。兄妹は疎外され差別され続けている。で、兄は「このまま男を知らないのはかわいそう」と言って年に一度、妹を犯す。何年かそういうことが続いた後、妹は兄を殺す。私、そこでガッツポーズしましたよ(笑)。

松井:結構、感情移入したんですね(笑)。

──しました(笑)。彼女は自分の意思を持って外へ出ていくんですよね。

松井:そうです。

──町に出た彼女を見て、一般の人、健常者たちは逃げ回る。それでも彼女は人々の中にグイグイと入っていく。その姿を空から撮っている。とてもカッコイイ。でも私自身は逃げる側の人間なんだ、排除してきた側なんだって突きつけられて……。

松井:そうですね。

──『追悼のざわめき』も今回の『こんな事があった』も、排除された人、差別されている人を描いています。

松井:僕のこれまでの作品は全部そうですね。最初に作った「錆びた缶空」(1979)はホモセクシャルの三角関係の話で。それをオフシアター・フィルム・フェスティバル(現ぴあフィルムフェスティバル・PFF)で大島渚さんに凄く褒めていただいて。別のところでは寺山修司さんから「おもしろいね」って言っていただいた。高校時代に憧れていた監督のお二方が褒めてくれた。「こういう世界観は大事に持っていなさいよ」って。嬉しかったですね。その次の「豚鶏心中」(1981)は在日韓国人、部落、そういったものを絡めたラブストーリー。「錆びた缶空」、「豚鶏心中」は、差別意識などがないところで、いわゆる通常の恋愛をしている人達がどう思うかなって、問題提起している面もあるんです。「追悼のざわめき」はマネキンを愛してる男、股の木を愛してるルンペン、世間からしたら変質者ですよ。でも純愛なんですよ、本人にとっては。自分の純愛を満たすために暴力を振るったりするという場面があるんですけど、それは純愛ゆえの行為なんです。「どこに行くの?」(2007)はニューハーフと、ホモセクシャルにさせられてしまった少年のラブストーリー。いわゆる通常の恋愛しか知らない人はこういう世界観をどう思うのかなって。ただ今回の「こんな事があった」はちょっとこれまでとは違うんです。高校生の2人がいて、彼らそれぞれの二つの家族がある。あとサーフショップを経営してるカップル。三つの家族の姿。東日本大震災によって家族が崩壊していく。悲喜交々の悲の部分、悲運というか。それまでまともに生きてきたのに東日本大震災によってガラッと変わってしまった。

──それまでは排除や差別などを実感せずに生きてきたのに。

松井:原発事故によって社会から排除されてしまった。それまでは原発を使うのは電気を作るための核の平和利用だってやってたけど、一回事故が起こると取り返しがつかない。そこで犠牲になった人を映画にしたいって思ったんですね。最初は反原発を全面的に出そうと思ったんですけど、事故があった時から日々刻々と原発の状況は変わっていったので、ちょっとまとめづらい。それより家族の話を明確に出そうと。三つの家族の状況をきっちりと、心情豊かに描こうと。家族というのは誰もが一度は持ったことがある共有し得るものですしね。まともに暮らしていた家族が原発事故によってこれまでとは全く違う状況になる。その悲しい状況の背景には原発がある。僕は原発は絶対悪だと思っているんですけど、反原発を全面に出すより、家族を、人間を出したほうがテーマ性は伝わるだろうと。それと僕は、疎外された人たち、差別を受けている人たち、辛い目に遭った人たちに、どうしても目が向くんですね。それが表現している者の仕事、役割だと思っています。

──うんうん。疎外された人々に目を向けるのが表現する人の仕事、その通りですね。

松井:そうですよね。で、それは誰にでも起こり得ることで。原子力発電所は日本の至る所にあるわけですしね。

福島の人たちの怒りと僕の怒り、怒りのコラボレーションの映画になった

──そうですね。あんなものが至る所にある。監督は何度も福島に行かれたそうで。

松井:東日本大震災より前から福島に行ってるんです。友人がいまして。居心地が良くてね。海のものも山のものも美味しいし、人は大らかだし、風光明媚だし。いい所だなぁーって。そしたら3.11。しばらく交通網が遮断されていて1年後ぐらいにやっと行けて。僕は兵庫県西宮の出身なんで、阪神・淡路大震災を経験してるんです。でもあの瓦礫の街より福島はもっと酷いもので。海に浮かんでるはずの船が畑に転がってたり、ビルの上に乗っかってたり。地震と津波、さらに原発事故。セシウムとかストロンチウムとか放射性物質が無毒化になるには100年単位かそれ以上と言われてますよね。本当の意味での復興っていつになるのか……。当時、福島の友人から「国会前で反原発デモがある。一緒に行かないか」って。彼の友人たちが福島から30人ぐらい来ましたね。デモの後にみんなで居酒屋に行って飲んで、皆さんの話を聞いた。酒が進むにつれてぽろぽろと心の奥の部分まで出す人もいて。みんな怒ってるんですよ。いろんなエピソードを聞きました。そしたら「紹介したい人がいる」「話を聞いてやってほしい人がいる」ってどんどん広がって。200人ぐらいの人の話を聞いて。

──200人! その時から映画を撮ろうと思っていて?

松井:もちろん。早い時期から脚本は書き始めていたんですけど、最初は反原発を全面的に出していたものだった。でも200人近い人たちの話を聞くといろんなドラマがあるんですよね。それを脚本に活かそうと。福島の人たちの怒りと僕の怒り、怒りのコラボレーションの映画になったと思います。福島の人たちの声が映画制作の意欲を高めてくれました。この声を伝えるしかないって。

──モノクロで撮影したのはなぜ?

松井:3.11以降に福島に行った時に色を感じなかったんです。普段だったら街中に行くと看板に色があったり、道行く人の洋服も色がありますけど、もう、瓦礫でグレー一色というか……。色がない街になっていた。僕にはそう見えた。その強烈なイメージが植えつけられたんでしょうね。いつも脚本を読み返す時、カラーか白黒か、フィルムサイズはスタンダードかワイドスクリーンか、いろんなことを考えるんです。今作の脚本を読み返した時、「あ、白黒になってる」って思ったんです。瓦礫の街を見た印象がドーンと僕の中にあったんでしょうね。その印象のままモノクロにしました。

──主人公の少年アキラとお母さんの思い出のシーンの海などは、モノクロでもとても温かいと思いました。

松井:そうですよね。美しくて温かい。