貴乃花光司とジョン・レノンの関連性とは?

──ジョンは1980年に、ジョージは2001年にそれぞれ亡くなってしまいましたが、ポールとリンゴは未だ現役で音楽活動を続けていて、元メンバーがビートルズ物語の続きを見せてくれているような部分もありますよね。依然としてハイペースで新作を発表し続けるポールの歩みを今なお追い続ける楽しさもファンにはありますし。

藤本:ポールは純粋にすごいと思います。もうこれ以上新曲を出す必要もないし、ビリー・ジョエルみたいに90年代前半に出したアルバムを最後にポピュラー音楽からの引退を宣言し、新作をその後一枚も出していない人だっているじゃないですか。だけどポールは常に若い世代のミュージシャンとコラボしたり、感覚が一向に衰えませんよね。おそらく常に創作と向き合わないと精神的にも老け込んでしまうと思っているんじゃないですかね。ポールの才能が枯渇することは死ぬまでないと私は思います。比較すれば前のほうが曲はいいとか、10年前に比べて声が出ていないとか言う人もいますけど、私にはあまりそこは関係ないかな。今もずっと変わらずに新たな表現と向き合っているところにポールの魅力があると思うので。

──元メンバーがずっと現役であり続けることでビートルズの楽曲に新たな光を与えることがありますよね。古い話で恐縮ですが、たとえば「ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ」は1989年から翌年にかけて行なわれたポールの『ゲット・バック・ツアー』で披露されたのがきっかけで好きになったし、「アイ・ウォント・トゥ・テル・ユー」はジョージの来日ツアーの1曲目で強烈なインパクトがあって好きになったのを思い出します。どちらも『リボルバー』の収録曲ですけど。

藤本:そういうのってありますよね。その曲を受け入れられるこちらの年齢とキャパシティもあるだろうし。ただ私の場合は常にビートルズが物事の中心となる幹であり、ジョン、ポール、ジョージ、リンゴが枝葉みたいなものというか。中学1年生のときからずっと身体に染みついたもので、それが揺るぎない絶対的な価値観なんです。

──藤本さんのライフワークと言えばビートルズの他に相撲とカレーがありますが、それらをテーマにした本を刊行しようと考えたことは?

藤本:以前、「貴乃花親方はジョン・レノンだった!?」というテーマで本を出せればと思ったことがあり、長年ご一緒している原田英子さんの伝手もあって、フリーとして初めて企画書を書いたことがあるんです。ちょうど貴乃花が相撲界を改革しようとしていた頃で。

──貴乃花とジョンの関連性とはどういうことですか?

藤本:ジョンはビートルズ末期にバンドを離れたいと言っていたけど、実はビートルズを一番愛していたみたいなことですね。それと同じように貴乃花は改革派と言われたけど実は一番の保守であり、その視点で相撲界を守り通していたという内容です。ざっくり言えば、ですが。いくつか出版社を回って「とても面白いテーマですね」と言われたんですが、結果的に「ファンがバラけるから難しい」という判断を下されまして。ただその後、貴乃花がちょっとおかしなことになってしまったので結果的に出さないで良かったなと思って(笑)。カレーの本を出してほしいという声もありがたいことにいただいてはいるのですが、これもなかなか自分からは動かないもので具体化に至らないんです。さっきも話しましたが、私は自分のことより誰かの依頼に応えたいことのほうが多くて、この企画を何が何でもやらせてほしい! という気持ちが本当にないんです。それでも何とか仕事が成り立っているのだから幸せだし、運がいいし、縁があるということだと思います。

──藤本さんの人徳なのでは?

藤本:そこは自分ではわかりませんけど、今もずっとお声がけいただけるのは本当にありがたいことです。

──意外と盲点なのが、ビートルズを著述する分野の中で藤本さんがワン&オンリーの存在ということなんですよね。かつての香月利一さんのように“ビートルズと言えばこの人”みたいな専門家が今はいそうでいませんし。

藤本:そうなのかもしれません。長年お世話になっている川原伸司さんに「藤本印みたいな安心感や信頼を与えられる存在になったのでしょう」みたいなことを最近言われて、とてもありがたいと思いました。まあ、自分としては与えられた仕事に一所懸命取り組んできただけだし、ビートルズに関しては私よりも詳しい人が他にもいっぱいいますし、たとえば今度のイベントにも参加していただく野咲良さんは私より断然詳しいですから。

数々の縁を大切にしてきたからこそ今の自分がある

──他に詳しい方が多々いらっしゃるにせよ、ビートルズ関連の書籍作りに携わってきた編集者・ライターとしては他の追随を許さないとは言えそうですね。

藤本:『ビートルズ海賊盤事典』で知られる松本常男さんにもちょっと前に同じことを言われました。自分が中心となって出した本は5、60冊…いや、もっとありますかね。多少関わった程度のものまで入れたら100冊は行くでしょうね。雑誌を入れたらもっとあるでしょうけど。今は著述業みたいなことになっていますが、やっぱり『CDジャーナル』編集部に長らく在籍したことがとても大きな財産だと思うんです。編集者時代に培った人脈は1万人以上いると思うし、しかも『CDジャーナル』はロックに限らずオールジャンルだったので出会う人たちの振り幅がすごく大きかった。そこで出会った人たちとの縁をずっと大切にしてきたからこそ、今も各方面からお声がけいただけるんだと思います。そういう縁を大事にしていると、香月さんの『ビートルズ事典』を編集された原田英子さんと出会うことができたり、そこから私が『ビートルズ事典 改訂・増補新版』を監修することになったり、不思議と縁が縁を呼ぶものなんですよね。その一方、ビートルズのCDをリリースし続けているユニバーサル ミュージックとの付き合いもずっと絶やさず大事にしてきたからこそ、カレンダーや映画の字幕監修といったアップルのオフィシャル仕事をやらせていただくことにもなりましたし。それも今までやってきた仕事の積み重ねや何らかの実績で成し得たことですし、目の前のことを一所懸命やり続けてきた結果なんだと思います。その時々は将来のことなんて全然考えてなかったですけどね(笑)。“その日を楽しく生きる”のが私の信条なので。その日を楽しく生きて、それが積み重なればこの先の幸せに繋がるだろうっていう。もちろん日々の失敗はありますけど、その場でできることを全力でやり遂げたことが結果的に良かったのかなと思います。

──“その日を楽しく生きる”のもビートルズの教えなんですか?

藤本:それは自分が生きてきて学んだ独自の人生訓みたいなものですね。エンゼルスの大谷翔平選手がインタビューで「マウンドに立つときは常に自分を後ろから見て、とにかく楽しもうとする」というような受け答えをしていたんですが、そうやって自分自身を客観視する感覚にとても共感するんです。ジョンにも、“キリスト発言”を含めてそういうところがありますよね。台風の目の中に自分が入らない、周りにちやほやされても舞い上がらない、自己陶酔したり自分を見失わないようにするのが大事というか。私は常に自分を引いて見ているし、ビートルズに対する見方もある時期からそうなったんですよね。昔はオタク視点であらゆる角度から細かい部分を掘り下げていたんですが、事実には謙虚に、もっと引いた視点でビートルズを捉えたいなと。そう考えた時点で私は研究者ではないし、「ビートルズとは何なのか?」という大局的見地に立ってビートルズについて捉える面白さに惹かれるんです。

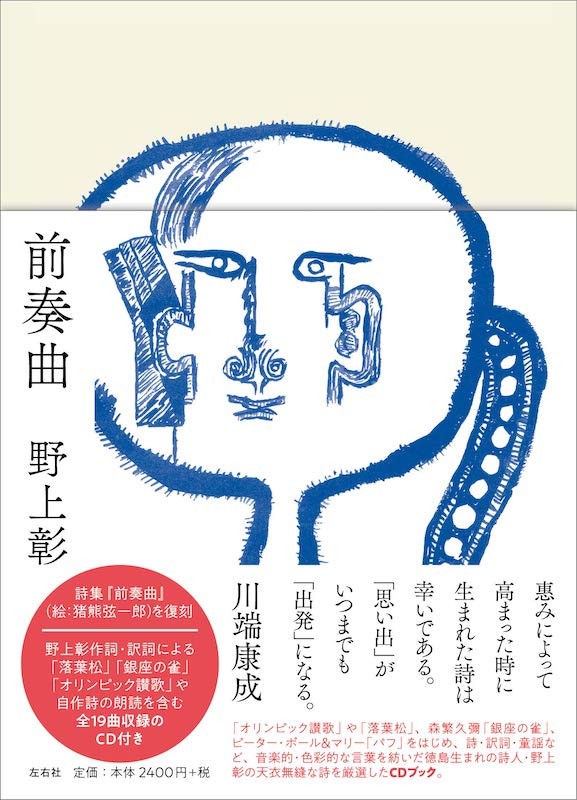

▲「オリンピック讃歌」や「落葉松」、森繁久彌「銀座の雀」、ピーター・ポール&マリー「パフ」をはじめ、詩・訳詞・童謡など、音楽的・色彩的な言葉を紡いだ藤本氏の父上、徳島生まれの詩人・野上彰氏の天衣無縫な詩を厳選したCDブック『前奏曲』。2019年6月、左右社 刊。

──それは藤本さんにとっての仕事における信条であり、生きる上での哲学とも言えそうですね。

藤本:なぜそんな考え方に至ったのかと言えば、私は父親が52歳のときに生まれた子どもで、5人きょうだいの一番下だからなんです。

──藤本さんのお父様は野上彰さんという川端康成に師事した文学者・編集者で、ボブ・ディランの「風に吹かれて」の訳詞を手がけたこともあるんですよね。

藤本:はい。父親が52歳のときの子どもなんてそもそも生まれていなかったのかもしれないと思うんです。母親は38歳で高齢出産だったわけだし。そう考えると、私は生まれてきただけで運が良かったとも言えるわけです。父親が生まれ育った徳島へ通っていろいろと調べるようになってからそう思うようになりました。20年ほど前、徳島に県立文学書道館が開館した頃ですね。生まれてきただけでラッキーということは、翻って言えばいつ死んでもいいってことで、それならとにかくその日を楽しもうと。その意味ではすごくポジティヴですね。それはポールから授かった思考法かもしれません。物事は基本的にすべてプラスに捉えていますから。そもそもビートルズ自体がプラス思考でポジティヴで前向きに突き進んでいったバンドだし、人を惹きつけるユーモアとセンスで世の中を変えていった人たちで、その魅力に世界中の人たちが今も夢中になっているわけですよね。夢中=夢の中にいるようなファンタジー感もある一方、デビューから60年にわたってずっと人々を魅了している現実もちゃんとある。そんなバーチャルとリアルが混在した魅力、ビートルズにしか成し得ない面白さを今回のトークライブでも伝えていけたらと思います。