なるべく若い世代にビートルズの面白さが伝われば

──こちらこそありがたい限りです。そもそもビートルズについて人前で語るようになったのは、自著や編集を手がけた書籍のアピールがきっかけだったんですか。

藤本:それは全くないです。本は巡り巡って最終的に行き届けばいいと思っているので。自分としては、なるべく若い世代にビートルズの面白さが伝わるといいなと思って話しています。とは言え、大上段に構えて何が何でも若い人たちに受け継いでいくんだとか、やたらとマウントを取りたがるおじさんみたいにはなりたくない(笑)。自分がビートルズについて知っていることを、自分なりの感覚を含めて伝えていくことに何かしらの意味があるのかもしれないと考えているだけですね。本の企画も話す仕事も依頼が来たらそれに応えるのが基本だし、話が来たらそれに乗っかるだけというか。

──自分で原稿を書いたり、他者の原稿を編集して伝えるよりも、目の前にいる聞き手に直接話をして伝えていく面白さもあるものですか。

藤本:ありますね。もともと原稿を書くのが遅くて、『CDジャーナル』編集部に入った頃は400字詰めの原稿1枚を書くのに1時間かかったんです。書くのが早くなったのは喋るようになってからですね。特に2016年の2月から名古屋の栄中日文化センターでビートルズ講座を月一でやるようになってから原稿を仕上げるのが早くなりました。喋ることがわかりやすく無駄なく伝える訓練になったと思うんですが、名古屋のビートルズ講座は自分一人で延々と話すスタイルが良かったんじゃないですかね。それまでも、ラジオ日本でカンケさんがやっている長寿番組『ビートルズ10』とかで喋る機会はあったけど、誰かと一緒に喋るのではなく、一人でずっと喋り続けるのが良かったんだと思います。大学4年生のときに教育実習で地元の中学の教壇に立って、40人くらいの生徒たちを目にした瞬間に「これは無理だ…」と思ってしまったんですけど(笑)。それがけっこうトラウマになっていたので、名古屋のビートルズ講座も最初はどうなることやらと思ったけど6年も続いていますからね。このコロナ禍でも常時40人くらいの人たちが聞きに来てくれますし。

──ぼくもイベントなど人前で話す機会は多いのですが、一人だけで延々話し続けるのはかなりの技量が要るように思えます。

藤本:そうかもしれませんね。とは言え映像や音もかなり使うし、好き勝手にやらせてもらってますから。だけど私は本来すごい怠け者で、何かを話したい、伝えたい意欲はほとんどないんですよ。やむにやまれずとは言いませんけど、誰かの依頼や期待に対して応えたい思いがすごく強いんです。そこが一番の原動力なのかな。だからやっぱり裏方の発想なんですよね。

──フリーに転向してどれくらい経ちますか。

藤本:2015年の2月からなので丸7年です。アルバイトも含めて20年勤めた『CDジャーナル』編集部を辞めたのが2011年5月で、そのときに椎名さんに『藤本ビートルズナイト』というイベントを阿佐ヶ谷ロフトAで開催していただいて。その後、IT系の社長に請われて音楽データ関連の仕事に3年間従事しました。土日・祝日はビートルズ関連の個人仕事をさせてもらうのが条件で。おかげさまでこうして7年もフリーで仕事が成立しているのは対象がビートルズだからこそだし、すごく幸せなことですよね。この7年で自分が関わった本はおそらく50冊くらいになるんじゃないですかね。多いときには1年に8冊ほど関わったことがありました。

▲2011年5月18日に阿佐ヶ谷ロフトAで開催された『藤本ビートルズナイト』。錚々たる顔ぶれが藤本氏のために集結した。

──ビートルズが存在したのは1962年から1970年のわずか8年、事実上の解散から52年も経つのに未だ話題に事欠かないものなんですね。

藤本:アップルも商売をし続けなければならないので進んで話題作りをするのでしょうし、今回の映画『ゲット・バック』はご承知の通り解散間際のビートルズに焦点を当てたものなのでそこで一応の一区切りなのだとは思います。ただ今年、2022年はデビュー60周年という節目なんですよね。まあ、毎年、何かしらの節目はありますけど、長らくソフト化されていなかった映画『レット・イット・ビー』用の映像をピーター・ジャクソンが編集し直して『ゲット・バック』として公開されたことで一回りした感じはさすがにしますね。それでもやはりビートルズの話題が尽きることはないし、先ほどの『ビートルズ10』や、NHK-FMでやっていた杉真理さんと和田唱さんの『ディスカバー・ビートルズ』みたいなラジオ番組などによって新しいファンが増えているのも確かなんです。ビートルズの一人勝ちと言ってもいいほどに日本の洋楽マーケットでは未だに突出した存在ですし。ビートルズを知る若い世代が着実に増えているのは、さっき話したSNSの別の側面、良い意味での波及効果もあるんだと思います。

半世紀近くビートルズに魅了され続ける理由

──ネットやSNSの世界的普及によってビートルズの研究も飛躍的に進歩したんでしょうね。

藤本:ネットの恩恵によって情報を入手できるのも早いし、翻訳機能もだいぶ性能が良くなってきたので熱意さえあればいくらでも対象を掘り下げることができるでしょうね。その意味ではプロとアマの境目がなくなってきているのかもしれませんが、その真偽を見極める慧眼は必要ですよね。まあ、自分のことをビートルズ研究のプロだと自覚はしていませんし、ただ好きなことを書いたり喋らせてもらっているだけなんですけど。

──たとえば映画『レット・イット・ビー』は映像自体がざらついて仄暗いし、スタジオの中もアップルビルの屋上も寒そうな上にメンバーの雰囲気も良くないし、個人的には後味の悪い印象しか受けなかったんです。だけど今回の『ゲット・バック』は画質も音質も世界最高峰の基準でブラッシュアップされて全体的にトーンが明るいし、そのせいかメンバー間の雰囲気も『レット・イット・ビー』ほど悪くないように感じるし、むしろ活動の末期ですらひとたび合奏すれば生き生きとする代替不可のバンドだったことを実感します。編集のさじ加減一つでここまで印象が変わることを思い知らされるし、そんなふうに時間が経過しないと知り得ないことがビートルズには多々ありますよね。

藤本:その意味でもピーター・ジャクソン監督の『ゲット・バック』は画期的だったと思います。ポールやリンゴでさえ映画『レット・イット・ビー』に対しては解散間際の暗澹たる状況の中で撮影されたものという認識でしたが、今度の『ゲット・バック』を観たら全然そうじゃなかった、その認識が誤解だったと語っていますし。きっと当時の記憶に蓋をしていたところもあるんでしょう。ただ面白いのは、セッションの途中でジョージが抜けて、ハイライトとして屋上でゲリラライブをやって盛り上がるまで、まるであらかじめストーリーが決まっているかのような流れになっていますけど、実際はその場で起こったことをただ追っただけの真のドキュメンタリーなんですよね。それがあんなにドラマティックな構成になってしまうことにまず驚いてしまう。『レット・イット・ビー』ではそこまでの全体像がわからなかったし、ジョージが脱退する場面もなかったので余計にそう感じます。

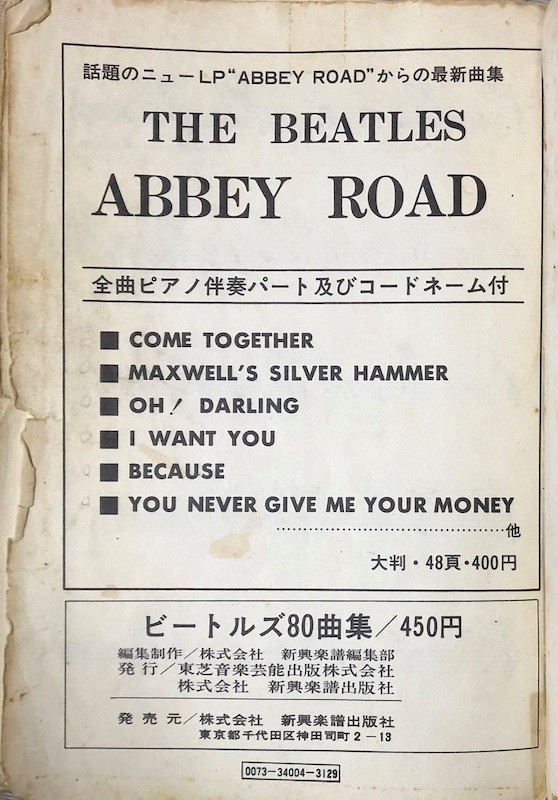

▲藤本氏の人生を一変させた『シー・ラヴズ・ユー』(赤盤)と『ビートルズ80曲集』(楽譜集)。楽譜集は、奥付上にある広告から『アビイ・ロード』発売直後の刊行と思われる。

──藤本さんがビートルズを意識的に聴くようになったのは、中学生になってからだとか。

藤本:1974年、中学1年生のときでした。兄がビートルズで唯一持っていたドーナツ盤「シー・ラヴズ・ユー/アイル・ゲット・ユー」を聴いて衝撃を受けたんです。あと、シンコーミュージック(当時は新興音楽出版社)から出ていた『ビートルズ80曲集』という楽譜集が家にあって。奥付に「話題のニューLP“ABBEY ROAD”からの最新曲集」という広告が入っていたので、その時期に出たものだと思います。その楽譜集にはかなり珍しい写真が掲載されていましたが、当時は4人の誰が誰だか全くわかりませんでした。音は「シー・ラヴズ・ユー」、ヴィジュアルは『ビートルズ80曲集』から入っていった感じです。

──ということは、ビートルズに魅了され続けて半世紀近く。なぜここまで惹きつけられるのでしょう?

藤本:曲の良さはもちろんですが、やっぱりメンバー4人の存在がずっと魅力的なんでしょうね。それはずっと変わらないし、『ゲット・バック』を観てさらにそう感じました。何より4人のキャラクターが面白いんですよ。その取り巻きも含めて群像劇みたいな面白さもありますし。

──ブライアン・エプスタインのように善人そうなマネージャーもいれば、アラン・クレインのように悪人然としたマネージャーがいたり。

藤本:そうですね。それにマジック・アレックス然りマハリシ然り、見るからにうさんくさいじゃないですか(笑)。ああいう奇人変人の言動を信じてしまうメンバー…特にジョンが面白い。生涯のパートナーだったオノ・ヨーコさんのキャラも立ってますしね。その一方で紳士的な振る舞いをするジョージ・マーティンやブライアン・エプスタインみたいな人もいて、バンドを取り巻く人たちがみな個性的なんですね。ビートルズの相関図がそのまま社会の縮図であり、実に魅力的な人間ドラマというか。そうやって人間模様が複雑に交錯する面白さはどのバンドにもありますけど、ビートルズはずば抜けて面白いんです。