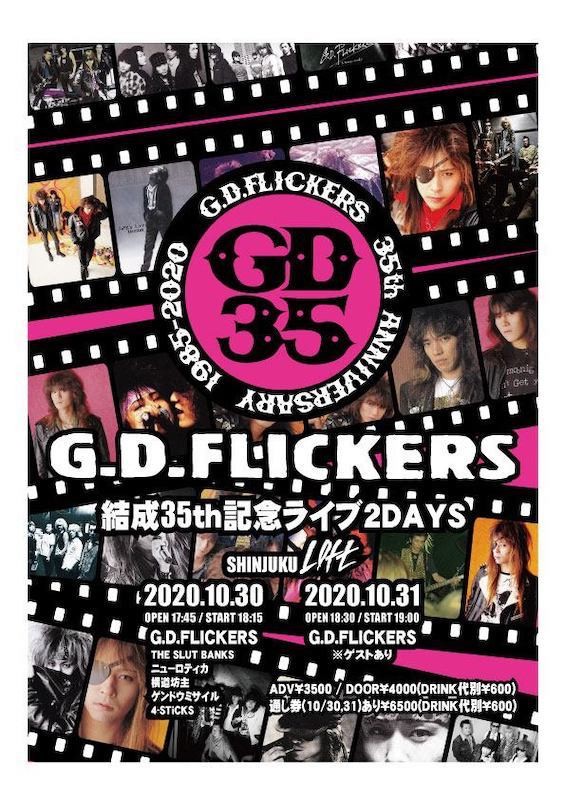

前身バンドのピラニアボーイズを経てグラスデッドフリッカーズが新宿ロフトで自主企画『KICK ASS ROOK』を開催したのは1985年10月30日(対バンはマルコシアス・バンプ)。メンバー・チェンジの果てにG.D.FLICKERSと名乗るようになったバンドはネオ・グラムロック/バッドボーイズ・ロックンロールの旗手としてめきめきと頭角を現し、やがてホームグラウンドであるロフト屈指のライブバンドとなり衆目を集め、1987年10月21日にキャプテンレコードからインディーズ・デビュー、1989年4月21日にビクター/インビテーションからメジャー・デビューを果たす。それ以降、軽快かつ爽快なロックンロールを奏でる強靭なバンド・アンサンブルと野性味溢れるライブ・パフォーマンスで人気を博してきた彼らだが、ボーカルのJOEによるこのインタビューを読めば、その35年に及ぶ活動が決して平坦ではない長く曲がりくねった道程だったことが分かるだろう。度重なる逆境にも毅然と立ち向かう不屈の精神こそがG.D.をG.D.たらしめるものだと思うが、彼らはそれをおくびにも出さず、「こんな時代に今さらしみったれた曲なんて聴きたくないだろ?」と言わんばかりに粗野で武骨なロックンロールを溌剌と掻き鳴らす。ロックが今や不要不急の最たるものという烙印を押されることを知りながら、だからこそこの疲弊した時代に明るい光を照らす不可欠なものだと信じて突き進む。10月末に新宿ロフトで行なわれる結成35周年記念ライブ2DAYSでは、これまで培ってきた武士は食わねど高楊枝という心意気と粋なロックンロールの真髄をまざまざと魅せてくれるはずだ。(取材・文:椎名宗之/最新アーティスト写真撮影:石澤瑤祠)

メジャー・デビュー当初からトラブル続きだった

──結成35周年のメモリアルイヤーに様々な企画を打ち立てようと昨年から準備していたものの、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により予定していたライブやレコーディングが相次いで頓挫する状況が続いてしまいましたね。

JOE:そうだね。まあでも、よくあることなんだよ。G.D.が何かをやろうとするとアクシデントがつきまとうっていう。たとえば俺たちは1989年4月21日にビクターからデビューしたんだけど、全く同じ日にX JAPANがCBS・ソニーからデビューするとか(笑)。それはメーカーのリサーチも悪かったのかもしれないけど、本当に偶然でさ。キャンペーンを回ると、うちのポップはデビューアルバムのジャケットを薄い発泡スチロールで装飾した簡易的なものだったんだけど、Xはパンッと手を叩くと動く人形が5体置いてあったりして、最初からだいぶ金のかけ方が違ったんだよ。それとデビューした4月21日は仙台で大規模なキャンペーンがあって、全国のレコード屋の卸やイベンターを集めて「これからG.D.FLICKERSを一緒に盛り上げていきましょう!」とお願いする大パーティーも行なう予定だったんだけど、その日に同じレコード会社だった××××の××××が不祥事を起こして捕まっちゃってさ。まるで蜘蛛の子を散らすようにスタッフが帰っていったよ(笑)。パーティーは中止になって普通の居酒屋に連れていかれたからね。

──メジャー・デビュー当初からだいぶ持っていたんですね(笑)。

JOE:その後も1990年の『東北ロックサーキット』で××××とトラブルが起きて2年くらいテレビを干されたり、6枚目のアルバム『SHAKE!』(1991年6月発表)の発売日の前日に当時の専属マネージャーが問題を起こしたりね。発売日当日のパワステでのレコ発ライブは何とかやれたけど、裏ではいろいろと大変だった。

──10月11日(日)に高円寺のLOFT Xで開催するライブは、2月に吉祥寺のROCK JOINT GBでライブをやって以来、実に8カ月ぶりとなりますね。

JOE:フルメンバーとしてはね。2月のGBの後に俺と原(敬二)と(佐藤)博英の3人で写真展でライブをやったり、5月の終わりに俺がケガで入院してしまったので6月の配信ライブ(『MINAMINO ROCK FESTIVAL』)は4人でやってもらったけど、やっと5人揃って生のライブをやれる。去年から新宿ロフトを始めいろんな人たちに協力してもらって1年がかりで35周年を盛り上げていこうと考えていたのに、結局は何もできないままだったね。まあ、他のバンドと揉めたりマネージャーが問題を起こしたりするよりはマシだけど(笑)。

──自粛期間中はどう過ごされていたんですか。リハーサルもままならない状況だったと思いますが。

JOE:うちは普段からあまりリハをやらないんだよ。ライブの前とか新曲を作るとか目的がないとスタジオには入らないから。それは亜無亜危異の藤沼伸一先輩からの教えで、昔よくリハをしていたら「お前ら練習しすぎだ」と言われてね。確かにそれも一理あってさ。若い頃は必死になって練習していたんだけど、曲はみんなそれぞれ覚えているんだからちょっとおさらいする程度でいいんだよ。たとえば本番のライブでみんながドラムに合わせようとか、そういうときにグルーヴが生まれるんだよと藤沼先輩に教わったわけ。あまり練習しすぎると型にはまるようになるから良くないぞ、って。練習量が少なくてもステージ上でまとまることができるのは、みんなに合わせようとする意識があるからなんだよね。

──これだけ長きにわたってライブをやれないと、欠乏症みたいになりませんでしたか。

JOE:自分たちだけじゃなく世界中のバンドがそうだし、こんな時代だから仕方ないよね。この店(JOEが経営する高円寺のバー「CHERRY-BOMB」)も都の自粛要請に100%従って4月から6月までちゃんと休んだし、復活したと思ったらまたすぐ23区の時短要請があったしさ。だからケガをしたのもあったけど、夏まではほぼ外出せずに家にいたね。ちょうどライブがいろいろ飛んだときにケガをしたから良かったのかもしれないけど、逆に言うと普段通りライブができていればケガなんてしなかったはずなんだよね。まあ、起きてしまったことはしょうがないけど。

この先、あと何回ワンマンをやれるだろう?

──ちなみにJOEさんを除く4人が演奏する配信はご覧になりました?

JOE:うん、病院で。原と博英がそれぞれ1曲ずつ唄ったんだけど、ジョニー・サンダース&ハートブレイカーズみたいなノリでいいなと思った。俺がいないとこんな感じになるんだなと客観視できたし、あれはあれで格好いいじゃんと思ったね。

──8月の無観客配信ライブ『KEEP the LOFT vol.2』では飛び入りでキャロルのカバーを唄って元気な姿を見せてくれましたね。

JOE:あれで久しぶりに大きい声を出して、まだ声が出るなと思えた。肺がちょっと心配だったんだけど、昔から新陳代謝がいいみたい。外傷も人より早く治っちゃうしね。

──先だってはようやくリハーサルにも入ったそうで。

JOE:こないだの月曜日にね。7カ月ぶりだったから昔の女に会ったみたいな感覚だった(笑)。メンバーとは連絡も全然してなかったからさ。普段から何の交流もないし。

──同じバンドと言えどそういうものなんですか。

JOE:同じメンツでバンドを長く続ける秘訣をよく訊かれるけど、俺たちの場合はお互いに干渉し合わないのが良かったんだと思う。若い頃は練習が終わればよく一緒に飲んだし、曲作りのことでああしようこうしようとみんなで話し合ったり、プライベートな近況報告もしていたけど、2000年くらいからは交流がなくなったね。それ以前にツアーをいっぱいやっていた頃はそれぞれの実家へみんなで行ったりもしたよ。親も知ってりゃ兄弟も知ってるし、そのときの大事なネエちゃんも知っていたけど、バンドを長くやっていると親戚みたいになっちゃうから特に話すこともなくなるんだよね。今やメンバーがどこに住んでいるのかも知らないしさ。

──それくらいかしこまる仲でもないということですよね。

JOE:そうそう。スタジオも毎回バラバラで集まってバラバラで解散だから。ツアー先の話は別だけどね。俺たちはみんな人見知りだから対バンしてもすぐに仲良くなれないし、地方の打ち上げではメンバーで固まって飲んでるよ(笑)。

──やはり程良い距離感を保ってきたことがバンドを長く続けてこれた理由の一つでもあるのでしょうか。

JOE:そうだと思う。細かいところまでああだこうだと干渉したりしたら鬱陶しいからさ。それと、あるときからみんなの目標が一致してきたのもあるね。最初は音楽性もバラバラだったし、バンドとしてやりたいことも違ったけど、G.D.としてやるべきことというか、こういうことをやるのが俺たちらしいんだってことがみんな分かってきたんだと思う。その目標に向かっていければいいし、あとのことはどうでもいい。

──その目標とは、1日でも長くバンドを続けて1本でも多くライブをやるということですか。

JOE:そういうことでもない。誰か死んだらバンドはやめようと思っているし、もうそんな歳だしね。まわりでもいっぱい亡くなっているし。ちょうど50歳を超えたくらいかな、メンバーの誰かが死んだらそこでバンドの終焉を迎えようと決めたんだよ。そうなるといつ誰が死んでもおかしくない年齢になってきたのもあって、あと何回ワンマンをやれるだろう? と考えるようになったわけ。たとえば年間でワンマンを3本やったとして、10年でわずか30本しかやれないことになる。それにバンドを10年やれる保証なんてどこにもないから、1本1本がものすごく大事になってくる。来年終わるかもしれない、再来年終わるかもしれないと考えていると、どうしても適当な気持ちではやれなくなるんだよ。その思いは他のメンバーにもあると思う。