自分の好きな感じの曲が理性に勝る

──ライブ映像を見ることによってこういうギミックが施されていたんだなと分かる曲もありますね。「Ruins of factory」では一旦ギターを置いてテルミンを操るように演奏していたり、「NOISE DNB」の冒頭では自らエフェクターのツマミを調整してノイズを発していたり。

本田:「NOISE DNB」は実際のレコーディングでもああやってノイズを出したんです。そういうのをライブで見せたら面白いんじゃないかと思って。もっとスマートにやるならああいう種明かしを見せずに足で操作することもやれなくはないんですが、あれはノイズを出すだけの能力に特化したアナログなエフェクターだし、それをいじっているところを実際に見せてしまおう、そこにカメラも置いてしまおうと思ったんです。

──先日の濱書房のライブでも、ステージの後方に足元のボードを映し出しながら演奏したそうですし、何と言うか出し惜しみをされませんよね。

本田:実はこんなことをやっているんですよという種明かしは嫌いじゃないし、それで喜んでもらえるならどうぞ見ていただいて構いませんよ、というスタンスですから。

──ライブの序盤は若干硬さも見受けられましたが、中盤以降、「TECHFXX」や「FREEZE DRIVE」では跳ね回ったり、アクションを交えながらプレイしたりと本田さん自身もライブを楽しんでいるのが窺えました。

本田:ステージがあれだけ広いので、何かをしなきゃいけないという使命感もありました(笑)。それにパフォーマンスは見ている人も楽しいだろうし、なるべくやりたいと思っているんです。前半はさすがに緊張していたのか、あまり動けませんでしたけど。

──百戦錬磨の本田さんでも緊張するものなんですか。

本田:もちろん緊張はしますよ。バンドとは言えソロ名義のライブですから。それに尽きますね。失敗したらしたですべて自分の責任だし、良い意味でプレッシャーはあったでしょうね。

──アルバムでは随所で活躍していたボコーダーですが、ライブでももう一つの楽器として上手く溶け込んでいましたね。

本田:そう言われると嬉しいです。ボコーダー・エフェクターを手に入れてライブでも使うことにしたんですが、一つの要素として歌っぽい部分があるのはすごく助かるんです。ボコーダーが入ることでライブのアクセントになったり、見ている人に「ここがサビなんだな」と思ってもらえるので。それで「BLOOM」のようにボコーダーをフィーチャーした曲が増えていったんです。

──本田さんのギターはもともと歌を唄うように雄弁ですが、ボコーダーという歌モノ的要素が加味されることでポップさが増しますよね。

本田:たとえばコードや分散和音を弾いて、その中でメロディ感を出す時があるんですけど、ボコーダーを使うとそこにまた別のリズムで言葉を乗せられるんです。そうすると僕の中ではもう一つ楽器が増えたような感覚になるし、もう一つメロディを足せるんですね。それが自分の鳴らしたいメロディを強調するのに役立っている気がします。ボコーダーがなくてもメロディは聴こえてくれるとは思うけど、それをなぞったり、違う雰囲気で入れたりすることでより面白くなると言うか。

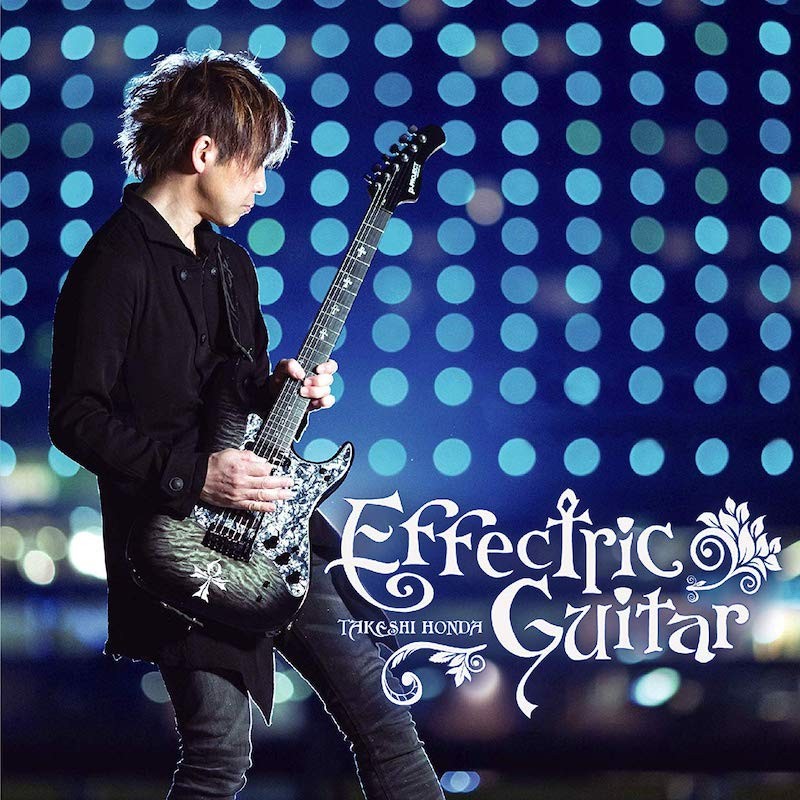

──それにしても、『Effectric Guitar』を聴いた時も感じましたが、本田さんの楽曲は実に多彩で振り幅が大きいですよね。王道のロックは元より、ノイズ、ファンク、プログレ、ニュー・ウェイヴ、エスニック、ハードロック…と、ありとあらゆる音楽的要素が各楽曲に注入されていて。

本田:もっと振り幅の大きい人はいるし、自分ではそこまでではないと思うんです。自分の作る曲はだいたいその範疇の中で収まっている気がするし、またこのパターンをやっちゃったか…と思うことも多いんです。でも好きだからいいか、って感じですね。ライブをやるたびに新曲を増やしてきて、本当はもっと練り上げてから披露したいところなんですが、結局のところ自分の好きな感じの曲が理性に勝るんです。曲作りの入口としてはちょっと違うことをやってみたいと頑張って探ってみるものの、結局サビは自分の好きな、いつもと同じような感じになってしまう。

──だけどリスナーにとっては、それこそが安定と信頼の本田印でしょうしね。

本田:そう思ってもらえると嬉しいです。自分の好きなポイントはどうしても外せませんから。

「BUG IN THE HEAD」はソロの原点であり雛型

──曲を追うごとに一体感を増していく素晴らしい3ピース・バンドだったので、できればこの形態でのライブをもう何カ所かで見たかったですけれども…。

本田:スペース・ゼロという大きい会場を押さえることができたから、そこで今やれるベストなことをやろうと思っただけで、先のことは何も考えなかったんですよ。ライブが成功するかどうかも正直その時点では分からなかったし。でもライブを終えて自分でもすごく手応えがあったし、今回のDVDの編集作業でもとても良いライブだったと再確認できたので、いつかまたバンド・スタイルのライブはやりたいです。

──アンコールの最後は「BUG IN THE HEAD」という曲でしたが、これはfringe tritoneの所属レーベルのネーミングというだけではなく、『GIGS』(1998年6月号)の付録CDに収録されていたインスト・ナンバーだそうですね。

本田:そうなんです。ZOOMというエフェクターの企画で、インストを作って欲しいという依頼が来たんです。ちゃんとしたレコーディング・スタジオで録った曲で、自分が今ソロでやっていることとほぼ一緒のことをやっていたんですよね。エフェクターを使いながらいろんなシーンを次々と変えていくような曲だったので。

──ソロ名義で発表した事実上最初の楽曲だったというわけですか。

本田:一人で打ち込みで作った曲という意味ではそうなりますね。昔から僕を応援してくれている人はこの「BUG IN THE HEAD」を本田毅のレア音源としてずっと聴いてくれていたんじゃないかと思って、バンド・スタイルでのライブでもやることにしたんです。ソロを始めて何回目かのライブでもやったことがあって、それを喜んでくれた人がけっこういたのもあって。自分としてはここぞという大事な時にだけやる曲ですね。20年以上前の曲だから本田毅の最新型ではないんだけど、感謝の気持ちを込めてやることにしています。

──ソロの原点と言うか、今の本田さんの雛型ではありますよね。

本田:そうですね。当時からヘンなことをやっていたなと思います(笑)。

──本田さんはそんなふうにファンのことをとても大事にされているし、ファンの方々も「SEQUENCE QUEEN」でタオルをガンガン振り回してライブを盛り上げようとするし、その相思相愛ぶりが微笑ましいライブでもあったように思います。

本田:「SEQUENCE QUEEN」は4つ打ちだから、最初にライブでやった時に「ディスコっぽい感じでノッてくれ!」と言ったんです。それがいつしかお客さんがタオルを振り回すようになったんですよね。最初に率先してタオルを振り回した人がいて、それを見て他の人も真似をするようになって。そういう広まり方は嬉しいですね。

──最初はお客さんもソロでどんなことをやるのか身構えて見ていたり?

本田:僕もそうだったけど、お互い緊張していましたよね。「自由にしていいよ」と言っても、先生の前で身構える生徒みたいな感じで(笑)。僕も最初はギター・クリニックみたいなイメージでやっていたのもありますけどね。でも最近は一つのショーとして楽しんでもらえるようになってきたし、そこでお客さんがどうノッてくれるかが自分ではすごく大事なんです。最初は手拍子をしてくれる人もいなかったんですよ。何せ変拍子が多いので(笑)。

──変拍子も多いし、ツアーの度に新曲も増えるし(笑)。レパートリーはまた着々と増えているんですか。

本田:バンド・スタイルのライブの後のツアーでも新しい曲をセットリストに入れて試したりして、いい感じに仕上がってきた曲もあります。2月からまた新たなツアーが始まるし、今はまた新しいことに臨む準備をしているところですね。『scape10』から『scape11』へとナンバリングが変わるのは、自分の中では一つの節目なんです。OSのバージョンが変わるように、また違ったフェーズへ進む感覚があるんです。