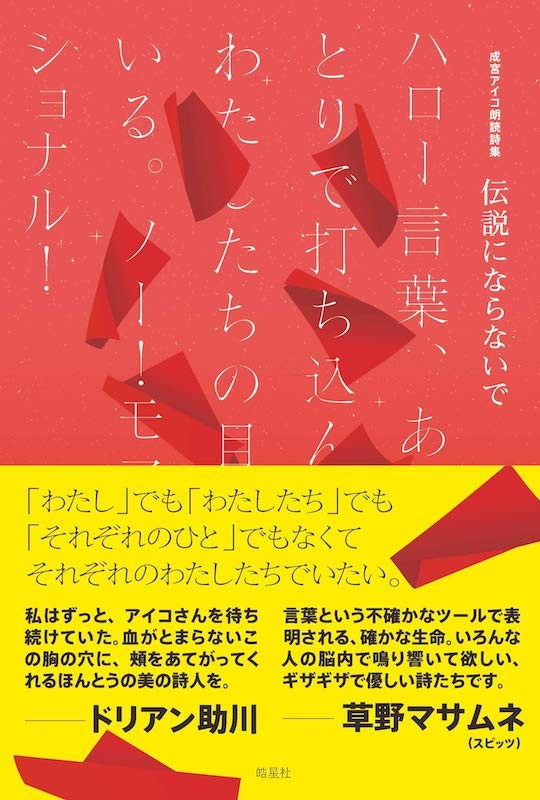

強迫神経症、社会不安障害、不登校、虐待、リストカット...幼少期から数々の苦難を経験し、今なお生きづらさと対峙しながら詩の朗読という独自のパフォーマンスを続けている成宮アイコが、自身の二冊目となる著作『伝説にならないで ハロー言葉、あなたがひとりで打ち込んだ文字はわたしたちの目に見えている』を上梓した。読み捨てられた詩や短歌をオーディエンスが自由に持ち帰れるライブ同様、本書でも読者が1ページ目から順番に自由に切り離せるユニークな装幀なのだという。自身の詩は〈作品〉ではなく〈会話の代替〉だと言い切るがゆえに作家性を優先せず、まるでグレイトフル・デッドのテープトレードのように容易に詩をシェアする姿勢は極めて今日性が高く、自分以外の嗜好や思考を断絶する不寛容な時代にそれでも地続きでつながろうと呼びかける詩には強靭な意志とピュアな煌めきが満ち溢れている。大いなる人間賛歌を主題としたこの画期的な〈朗読詩集〉にどんな思いを込めたのか、成宮に話を聞いた。(interview:喜多野大地)

会話の代替として〈詩〉を選んだ

──そもそも詩を書くようになったのはどんなきっかけだったんですか。

成宮:〈詩〉と言われるとわたしの中ではしっくりこない部分があって、自分としては作文のような感覚なんです。小学校の低学年の頃から「喋り方がぶりっこ」とか「声がヤバい」とか言われてたんですよ。たまたまそういう声質というだけで、自分でもコンプレックスなのに。それで人と喋るのは無理だなと思うようになって、家庭でも祖父から「お前は家族の最下位だ」と言われてDVを受けているうちに、この世界での自分の立場は一番下だという意識になってしまったんです。人と会話するのは難しいけど、声を出すのも苦痛で。だけど、1日じゅう誰とも喋らないと、その日の出来事がわたしの脳内でどんどん消えていくんです。それがすごく不安で、会話の代替として書き始めました。それがだんだん増えていって、挙げ句の果てには日記を5種類書くようになったんですけど(笑)。

──二重人格ならぬ五重人格だったと(笑)。

成宮:覚え書き用の日記、自分の感じたことを一文にする一行日記、詩っぽく書いてもいい日記、手帳に書く内緒の日記とか。あとは…自分がなりたかった理想の自分日記です。「今日は友達と長電話しすぎて親に怒られちゃった」みたいな空想の自分をブログで公開していました(笑)。

──会話の代わりだった文章がいつしか詩へと変化したのはいつ頃だったんですか。

成宮:学生時代に不登校がちになって、自分ひとりの時間が有り余っていたんです。スーパーのイートインやイトーヨーカドーのトイレの前のベンチとか学生があまりいない所を転々としていて、その中にミニシアターのフリースペースがあったんです。そこで展示をしていた人に「いつもいるよね」と声をかけられて、「何か書いてるなら、ここに貼ればいいんじゃない?」と言ってくれたので、そこで言葉の展示会をすることになったんですよ。と言っても、習字紙に書いた言葉を壁や天井、床の空いた部分に貼りまくっただけなんですけど。その頃から、徐々にメモから短文の詩みたいなものになっていった気がします。

──人前で自身の詩を朗読するようになったのは、書くだけでは満足が行かなくなったからですか。

成宮:地元の新潟にNAMARAというお笑いの事務所があって、そこがアナウンサーや学校の先生、障害のある人といったいろんな人たちが自分の好きなものや書いたものを朗読する『金曜ロードクショー』というイベントを開催していたんです。それを見に行ったところ、多種多様すぎて、自分の思ったことをこうして声に発していいんだとびっくりしました。その後、「イベントに出てみませんか?」と誘われたんですが、声にコンプレックスがあるし、当時は醜形恐怖症がピークだったのですごく悩みました。でも、人とコミュニケーションをする最後のチャンスかもしれないと思い、ステージの真ん中に人形を置いて、舞台袖で朗読をする形で出演しました。そしたら、朗読した内容に「自分もそうです」と共感してくれる人が出てきて、定時制高校や看護学校に呼ばれて朗読をするようになりました。ただその頃は、みなさんに顔を机に伏せてもらって、自分の顔を見られないようにして朗読していたんですけど。

──その辺りの経緯は、2年前に書肆侃侃房から刊行された著作『あなたとわたしのドキュメンタリー ─死ぬな、終わらせるな、死ぬな─』をご参照いただくとして、初の著作を上梓してからご自身を取り巻く環境は変化しましたか。

成宮:自分がライブで直接行けない所にも書籍という形でなら、言葉は届くんだなと思いました。実を言うと、わたしは〈死ぬな、終わらせるな、死ぬな〉というサブタイトルは強すぎるから付けたくなかったんですが、出版社の社長さんに「絶対に付けたほうがいい」と勧められたんです。もともと「あなたのドキュメンタリー」という詩に〈死ぬな〉という言葉はなくて、朗読を続けているうちに出てきた言葉なんですよ。あるライブに友人の形見を持ったお客さんが来てくれて、「友人は死を選んでしまったけれど自分は生きる」とライブ前に聞いて、本番で咄嗟に〈死ぬな〉という言葉が出てきたんです。そうやって朗読していくうちに詩の内容が変化することがよくあるんです。

怒りを全面に出すことはもうおしまい

──今回発表される『伝説にならないで ハロー言葉、あなたがひとりで打ち込んだ文字はわたしたちの目に見えている』を読ませていただいて、前作との作風の変化を感じました。あとがきでも書かれていましたが、当初は怒りを発端として詩の朗読に発展していたのが、怒りだけでは収まらない何かを内包するようになったと言うか。

成宮:北陸でイベントを主催してくれた方に、なぜわたしのことを知ってくれたのか訊いたら、仕事を辞めてもう死にたいと思っていた時に図書館に行って、自分が言われたかった〈死ぬな〉という言葉を検索したら、わたしの本が出てきたそうなんです。本来サブタイトルには使いたくなかった〈死ぬな〉という言葉がそんなふうに誰かに伝わって、自分の意思じゃないことも何かのきっかけになることを知ってから、少しずつ変化してきたように思います。最初はたとえば祖父への怒りとかを声に出していたのですが、怒りをただ怒りとして出しても興味のある人にしか届かないから、できるだけ怒りに思われないように言葉を投げかけることを意識していました。バンド形式で朗読をしたり、MCはできるだけ明るく喋ったり。そうやって詩の朗読をポップにデコレートしていたら、「詩の朗読ってこういうものもあるんだ」と足を止めてもらって、「実は自分も不登校だった」と言われることが増えたり、福祉や教育関係の方だけじゃなくて、ライブハウスにいる方が共感してくれることが増えたんです。それで、案外みんな人間関係が苦手なんだということを知りました。そういう経験を積み重ねていくうちに、怒りを全面に出すやり方が自分の中では終わったんです。

──それまでは同じ弱者の立場にある人たちに向けて発信していく限定的な表現だったわけですよね。

成宮:「死なない! 生きるぞ、こっちだ!」みたいな、拳を突き上げるような、それこそアジテーションみたいなやり方でした。だけど、アジテーションはもうおしまいなんです。わたしたちは生活も環境もそれぞれバラバラだけど、それぞれの生活をそれぞれがなんとか頑張って積み重ねていることにおいてはみんな同じなんだと今は思えるんですよ。

──確かに「みんなちがって、みんないい」という金子みすゞの詩に通ずる世界観が今回の著作に収録された詩には通底しているように感じます。

成宮:秋元康さんが書いた、欅坂46の「サイレントマジョリティー」の歌詞とは違ったところにいたいです。「One of themに成り下がるな」じゃなくて、「One of themだっていい」って思いたい。多様性と言うならば、どの人生にも〈成り下がる〉なんて言いたくないんです。

──成宮さんの表現がユニークだと個人的に思うのは、言葉を費やすことに虚無感を覚える一方で、それでもやはり言葉でしか思いを表現し得ないというねじれのバランスなんですよね。

成宮:声コンプレックスが強いので、いまだに静かな喫茶店で注文する時にすごく緊張するし、電話でのやり取りもこの声だからバカにされてるんだろうなとか思っちゃうんですけど、それでも人と会話がしたいんです。たとえば、仕事を辞めて無職になったって話してもらった時に、わたしも無職の時期が長くあったので、「公園のベンチを転々とする気持ちわかる〜」と返す。そのやり取りって、わたしが学生時代にしたかった「昨日のドラマ、面白かったよね」みたいな友達との会話のテンションに似てるんです。

──そんなふうに成宮さんの詩は〈表現〉ではなく、あくまで〈会話〉なんですね。

成宮:会話のひとつの手段です。無理に決まってるけど、理想は100人いたら100人全員をわかりたいし、わかられたいんです。〈わかってほしい〉じゃなくて〈わかられたい〉。相手のこともわかるところはわかりたい。わかんない人はわかんなくていいよって投げちゃうと、そこで終わっちゃうじゃないですか。

──成宮さんの詩は眼差しがフラットで、異物を拒否しないスタンスですよね。生きづらさを拗らせて意固地になるのではなく、扉は常に開かれていると言うか。

成宮:あらかじめ別の人で趣味や癖も違うのに、自分の好きじゃないものをdisったり比べ合うのが嫌なんです。たとえばわたしはシイタケがすごくキライで、絶対に料理に入れないでほしいけど、スーパーに並んでいてもいいし、シイタケを好きな人のことをキライではないですし。それと同じ感覚で、他人と自分がちゃんと地続きでいてくれないと生きづらいんです。