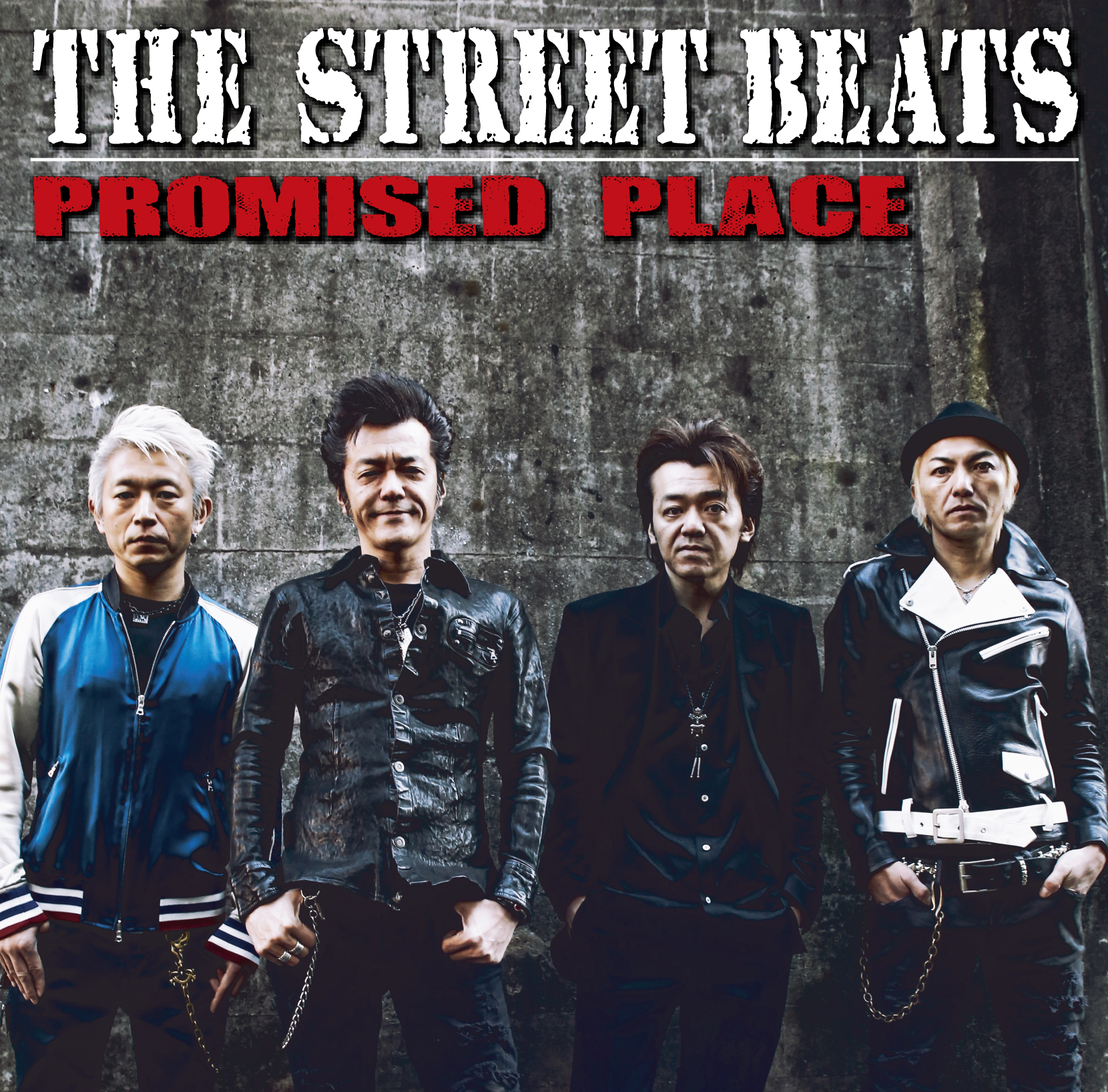

前号に引き続き、ザ・ストリート・ビーツの通算24作目となるオリジナル・アルバム『PROMISED PLACE』をめぐるOKI(vo, g)のインタビューをお届けしよう。果てのある人生を精一杯生き抜こうと聴き手の心を鼓舞させる骨太な楽曲が揃った最新作の話から一歩踏み込み、バンドマンとしてのOKIの矜持や人生観が語られたこのインタビューで感動的なのは、かつて「明日のことなんて 約束できない」と唄っていた男が大切な友や仲間に向けて約束の場所へ集えと自ら呼びかける境地に達したことである。"歌うたいのクロニクル"はまさに現在進行形で次の一頁がめくられていくのだ。ビーツに32年分のクロニクルがあるように、僕らにも僕らにしか綴ることができないクロニクルが存在する。人生という流転の旅を続ける限り、クロニクルの頁は増えていく。過去の頁は消せないが、これからの章は自分次第で希望に満ちたものにできる。その助力として『PROMISED PLACE』という作品は絶大な効果を発揮するだろうし、生きる糧となり得る音楽の力を実感するはずだ。(interview:椎名宗之 / Photo:菊池茂夫)

──どれだけ苦境に立たされても抗い続け、燃え立つような情熱を武器に生き抜けというのが、今作の中でリスナーに向けて一番伝えたいことでしょうか。

OKI:自分はビーツの音楽を通じて世の中と関わりを持っているし、聴いてくれた人が元気になってもらえる音楽をやりたいし、そんな音楽じゃなければやる意味がないんです。その思いが以前に増して、特にここ2作で強くあるんです。自分の役割とは何か、自分がどう生きたいのかを考えると、やっぱり人が元気な姿を見たいわけだし、落ち込んでるヤツがいたら背中を押せる音楽をやるほうがいいわけだし。そこはもうはっきりしているんですよ。絶望よりも希望を唄うべきだと俺は思うし。いろんな人たちがいろんな音楽をいろんな立場で発表しているわけだから、いろんな表現の形があってもちろんいいんだけど、その中で俺はこういう表現をやります、ってことですよね。その表現を求める人が聴いてくれればいいわけで。

──OKIさんがそんな境地に至ったのは、たとえば岩手県大槌町の『おおつちありがとうロックフェスティバル』や福島県南相馬市の『騎馬武者ロックフェス』に参加するようになったことも大きいですか。

OKI:改めて思うに、震災以降のこの5年というのがやっぱり大きいです。それは自分たちだけに限らないと思いますけどね。誰かが逆境や困難にぶつかった時に、音楽なりロックなりが微力ながらでも、本当に僅かだとしても力になれることがあるんだと思うに至ったミュージシャンが多かったと思うんです。音楽だけに限らず、人の力を再認識した部分も大きい。人が物事を動かす力、人が人を動かす力。そのひとつひとつは小さいけれども、それがあってこそ物事は動く。そんなことを震災以降の5年間で強く感じましたね。

──未曾有の天災に見舞われて、その復興に向けてロックが担える役割とは何なのかを、板の上に立つ人ならば誰しも考えざるを得ない5年間だったと思います。

OKI:今回のアルバムには「果てのある人生だからこそ」(「STRAIGHT SOUL'S LULLABY」)とか「果てある時 だからこそ」(「紺碧の空高く」)という歌詞がありますけど、人生に限りがあるからこそ、情熱が根底になければ何事においても始まらないんです。ライブにしても、同じ2時間なら2時間に込める気合いや入れ込み具合のハードルが自分の中で上がりましたからね。それもやっぱり、果てのある人生だからこそなんです。

──生半可な作品は出せないというハードルもまた一段と上がったのでは?

OKI:この3作に関しては明らかに上がってますね。若い頃は勢いや雰囲気だけでジャムったフレーズをベースにした曲で突っ走ることがあるじゃないですか。それはそれでアリだと思うし、それがいけないとは思わないけれども、いまの自分としては頭の中で鳴っている音を形にしたいんですよ。こんな音を出してみたい、これを形にすれば絶対にみんな盛り上がるはずだ、っていう音を。それを何とか形にしたいというスイッチが入ってからは夢中になって取り組めるんです。

OKI:ライブでは思いを分かち合えるかどうかがすべてなんです。大の大人が集まって、大汗をかきながら拳を突き上げて大声で一緒に唄ってくれたら最高ですね。

──今作もライブ映えする楽曲が多いですからね。じっくりと聴かせるバラッドは「今夜、戦士を包む夢」くらいで、あとはどれも直情径行のアッパー系もしくはミッドな曲ばかりですし。

OKI:テンポはあまり関係ないんですよ。ビーツのリスナーはアップテンポのナンバーだとしても、ちゃんと詞を聴いてますから。ライブでもアップテンポの熱いナンバーで拳を突き上げながらグッときてる連中が多いですしね。

──「今夜、戦士を包む夢」も曲調はロマンティックな雰囲気ですけど、決して甘さだけに流されないじゃないですか。理不尽な困難に満身創痍で立ち向かう男がふと見せる哀愁が詞の行間からにじみ出ているからだと思うのですが。

OKI:やっぱり、どこか苦みのあるものが胸に引っかかるんですよね。自分自身が耳障りの良い言葉を好んでないからでしょう、おそらく。もっとざらっとした言葉で、それでいてロマンティックなものが好きなんですよ。まぁ、一般的なロマンティックという感覚とだいぶかけ離れているとは思いますけど(笑)。

──でも、ギター一本をジャーンと無邪気にかき鳴らして思いの丈をありのままに唄い続けるピュアさは、ある種のロマンに通ずる気もします。

OKI:漢字で書く「浪漫」って言葉があるでしょう? あれがしっくりくるんです。やっぱり人生は浪漫ですから。突き詰めればそこですよね。

──そんなロマンティシズムの一方、舌鋒鋭く社会の欺瞞を射抜く「BAD NEWS SHOW」の鑑識眼もまたビーツらしい一面ですね。

OKI:今回のアルバムの中で悪意に満ちた社会の歪みを唄った曲と言えば「STRAIGHT SOUL'S LULLABY」と「BAD NEWS SHOW」で、その2曲が一番好きだってヤツはおそらく多いんじゃないですかね。「ビーツにはやっぱりこういう曲をやってくれないと」って言う人がいるのも分かりますよ。この手のストレートな曲もロマンティックな曲も自分の中ではかけ離れていないんです。ウチのリスナーは分別あるいい大人が多いし、不自然な芸能ゴシップネタが続けば社会の中枢が何か大事なことを隠しているんだなとピンとくるわけですよ。

──まさに「BAD NEWS SHOW」の歌詞の通りに。

OKI:2週間くらい引っ張ったネタの後にまた次のネタが来て、それが延々と続いていく。今年は年明けからまさしくそんな感じじゃないですか。何かのバッシングが相次ぐ裏で一体何が進行しているのか? それは誰しも感ずるところがあるだろうし、「BAD NEWS SHOW」に関しては聴いた人がニヤリとしてくれたらいいと思いますね。

──聴き手の世代を無理に狭めるつもりは毛頭ないとは思いますが、とりわけ同じ時代を生き抜いてきた同世代に向けて歌を届けたいという気持ちが強いですか。

OKI:ロックはいつの時代でも同時代性だと思うんですよ。時代的な経験を共有しているならば、世代はあまり関係ないですね。最近のビーツのライブでは、親子連れや家族連れの姿も目立つんです。40代の父親が10代の息子を連れてくるとかね。ただ、いまの親の世代は我々の親が40代、50代だった頃と違って、まだ中堅どころだったりするじゃないですか。40代でも若手に近いように捉えられたりするし、30代はまだ若者扱いされたりしますからね。俺たちのざらついた歌が心に引っかかる人たちが決して大多数でないことは分かっているけど、どの世代にもある一定数はいるんですよ。最近じゃ、YouTubeで俺たちの映像を見たという海外の人からメールが届いたりもしますし。

OKI:リスナーの主流はやっぱり30代、40代ってところでしょうね。仕事と家庭を何とか両立させている連中がビーツの歌を心の糧にしてくれている。その世代に向けて、ちょっと先輩の立場として「大丈夫だよ、頑張れよ。俺たちも頑張ってるから」ってエールを送っている感じです。

──日常生活の中で必死にもがき続けている人たちにとってビーツの歌は何よりの心の糧だろうし、今回の『PROMISED PLACE』もまさにそんな作品だと思うんですよね。

OKI:ハートやマインドじゃない部分で無理やりこねくり回してひねり出したような音楽を耳にしても、自分には何も響いてこないんですよ。ワードもテーマも何もかもがマーケティングした上でチョイスしてきたような片腹痛い音楽、小賢しい音楽が巷に溢れている中で、ビーツが体現するのはハートやマインドといったアナログ的な音楽でありたい。それを聴いた大の大人が気持ち良くなれる音楽、それなりに元気になれる音楽、元気の源になれる音楽をね。若い頃に比べれば刺激を感じる力は衰えるわけだし、何も大上段に構えたものじゃなくていいんです。誰かの心に響く音楽をやり続けたいだけなんですよ。「ああ、変わらず元気にやってるんだな!」とか思われてもいいし、「変わんねぇな、OKIは。まだこんな青臭いことを唄ってんのか?」みたいに言われたっていい(笑)。だから大事なのは、大人の浪漫と青臭さですかね(笑)。

──いまも創作意欲の源は大人の浪漫と青臭さ、それに加えて怒りの感情もあったりしますか。

OKI:理不尽な事柄に直面した時の怒りや悔しさは当然ありますけど、その感情をぶつけるだけじゃ作品にはなりませんよね。そうじゃなくて、理不尽なものや困難な場面をいかに乗り越えていくか、立ち向かっていくかという強さをまといたいし、テーマとなるのはそこですね。