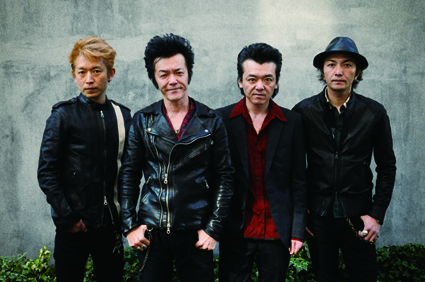

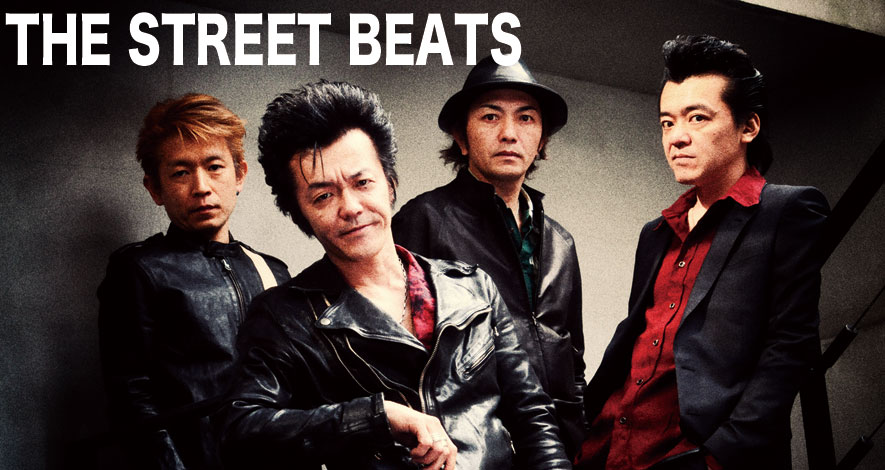

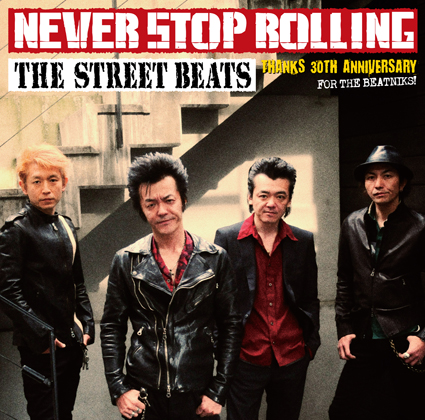

"遥か繋がる未来"の先にあるまだ見ぬ景色、まだ見ぬ人と出会うために"止まることなく転がり続ける"こと。そんな揺るぎないテーマを軸に据えたストリート・ビーツの最新作『NEVER STOP ROLLING』は、純真な魂と迸る情熱が余すところなく音に刻み込まれた会心の作であり、結成30周年を飾るに相応しい現時点でのベスト・アルバムと言えるだろう。

ビーツがこれだけ鮮度が高く屈強な楽曲の揃った作品をコンスタントに発表し続けられているのは、絶え間なく流転を凌ぎきり、ロックの最前線を全力で疾走してきたからに他ならない。転がる石には苔が生えぬ。あらん限りに転がり続けるから生える暇などない。焼けつく夏のような熱き心を身に宿しているからこそ、ビーツの音楽はいつまでも瑞々しく、時流を超えた普遍性がある。心の糧となる音楽を紡ぎ出し、ライブという一期一会の場で観客と交歓する旅がこの先もずっと続いていくことを、『NEVER STOP ROLLING』という逸品は如実に物語っているのだ。(interview:椎名宗之)

普遍的で広がりのあるものを歌にしたかった

──“NEVER STOP ROLLING”=「止まることなく転がり続けること」を次作のテーマにすることは早い段階から決めていたんですか。

OKI:そうですね。去年『遥か繋がる未来』を作り終えて、夏くらいには次のアルバムのイメージが浮かんでいました。シングルの『その先の明日へ』を作った頃には自分のなかでビジョンが固まりましたね。今年が結成30周年だというのは去年の段階で意識していたので、それに相応しいものにしたかったし、なおかつ『遥か繋がる未来』と連作になるような感じにしたかったんです。

──前作は震災以降の活動の集大成といった趣で、震災後の日本を取り巻く状況をテーマにした歌が多かったですが、本作はそれよりも普遍性の高い内容の歌ばかりですよね。日常を生きるうえで誰しもが味わう喜怒哀楽が凝縮されていると言うか。

OKI:『遥か繋がる未来』から先にある景色、普遍的で広がりのあるものを歌にしたかったんです。それと、30周年というアニバーサリー感をちゃんと刻んでおきたい気持ちがありました。

──「暁に一人立つ」や「終わらない夏を生きて」のようなミディアム調の大作はありつつも、じっくり聴かせるバラードは皆無じゃないですか。その代わり快活でパンチ漲るナンバーが矢継ぎ早に畳み掛けられていく構成で、今のバンドの好調ぶりを示すように思えたんですよね。

OKI:アルバム全体の流れや構成は事前にイメージしていたものがあって、それを上手く形にできた感じですね。アルバムのこの辺りにはこんな曲調の楽曲を置こうっていうのがあらかじめ明確だったんです。

──先行シングルの「その先の明日へ」は、最後の「終わらない夏を生きて」の直前という重要な位置に配されていることからも本作のキーなのが分かりますね。

OKI:「その先の明日へ」の後に、さらにその先へ広がってエンディングを迎えるイメージがあったんですよ。このアルバムではシングルの3曲(「その先の明日へ」「DESTINY SHUFFLE」「暁に一人立つ」)がポイントごとにパンチを与えているし、その3曲ありきのところでアルバム全体の流れを考えましたからね。

──事前の設計図がそれだけ万全なら、レコーディングもスムーズだったのでは?

──事前の設計図がそれだけ万全なら、レコーディングもスムーズだったのでは?

OKI:録り自体はスムーズでしたよ。曲を作り込むのに時間をかけましたから。バンドでのアレンジも録りに入るまでにかなり作り込むんです。まぁ、それはいつものことなんですけど。

──年末の『その先の明日へ』のツアー、年明けの『80年代BEATS SONGS』関東3DAYSや新宿ロフトでの『90年代BEATS SONGS NIGHT』とライブも目白押しだったわけで、その合間によくこれだけクオリティの高いアルバムを作り上げる時間があったなと思って。

OKI:スイッチが入った時はけっこういけるものなんですよ。録りとミックスに関してはエンジニアの山口州治さんと長年やってきて、やるべきことは決まってますからね。そこでの迷いはほぼない状態で取り組めているので。

──SEIZIさんが唄う「THERE IS HAPPINESS」には“BORN TO BE HAPPY II”というサブタイトルが付いていますが、これは『MANIFESTO』(1990年3月発表)に収録されていた「BORN TO BE HAPPY」の続編という位置付けなんですか。

OKI:続編と言うか、アンサーソングですね。「BORN TO BE HAPPY」はSEIZIが初めて書いたオリジナル曲なんですよ。あれから四半世紀近く経って、そのアンサーソングを30周年を記念したアルバムに入れるのは意義深いと思ったんです。何より、凄くいい曲ですから。

──その「THERE IS HAPPINESS」は「幸せになるために/誰もが生まれてきた」と唄われる大いなる人生讃歌、「LOVE MY DEAR FRIENDS」は大事な宝物である友をテーマにした曲で、どちらもSEIZIさんの温かい人柄がよく出ていますよね。

OKI:そうですね、如何にもSEIZIらしい曲ですね。“ザ・SEIZIナンバー”ですよ。

──今回、SEIZIさんの歌詞を補作することはなかったんですか。

OKI:補作詞というほどのことはやってないですね。SEIZIが持ってきた歌詞を見て、同じ意味を唄うのならこっちの言葉の方がいいんじゃないか? っていうのが若干あったくらいで、ほぼSEIZIの歌詞を活かしました。

──硬質なギター・リフとタイトで性急なリズム、憂いを帯びたメロディが溶け合って昂揚感が訪れる「蒼き魂の詩」は、まさにビーツの真骨頂と言えますよね。

OKI:ビーツならではの、ちょっと厳つい方の曲ですね(笑)。リフがソリッドに効いていて、ヒリヒリした感じって言うか。

──ポップさが際立つ「ロックンロールの天使達」や泣きのメロディとリフが絡み合う「獰猛なトルバドール」はアコギの音色が絶妙なスパイスとして効いていますね。

OKI:「獰猛なトルバドール」はベタッとしたフォーク・ソングみたいにしたくなかったんですよ。UKロックのアコースティックっぽい感じと言うか、乾いた風が吹いているような仕上がりにしたかったんです。