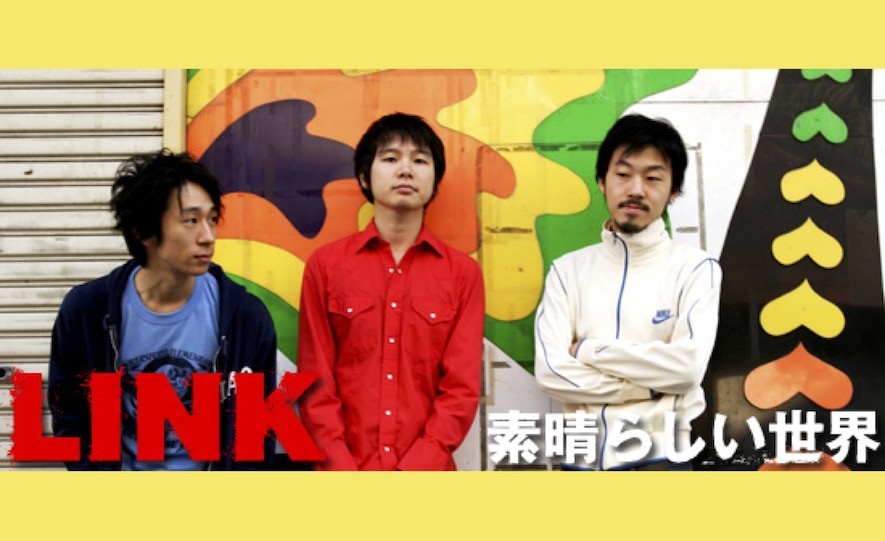

苦節3年越しの「汚れつちまつた悲しみに……」

──2曲目の「My Body's Ticking Away」は、小森さん作による如何にもLINKらしい疾走感溢れるナンバーですね。

──2曲目の「My Body's Ticking Away」は、小森さん作による如何にもLINKらしい疾走感溢れるナンバーですね。

小森:自分の眼に見える世界をそのまま形にした曲ですね。この曲を書いている時、僕は凄く救いが欲しかったんですよ。歌詞にもある通り「体がチクタク音を刻んで」、その痛みから解放されたかったんです。

──「This world we live in, it's just going crazy」(世界は色々おかしい事になってしまったけど)という歌詞がありますが、今の世の中に対して一番おかしいと思う部分はどんなところですか?

小森:具体的なニュースとかではないんですけど、こうやって誰かと話している時に感じるズレみたいなものを、そのまま流してしまうことですかね。聞き流すこともあるし、逆に聞き流されることもある。そのズレがどんどん大きくなると、コミュニケーションをしていく上で怖いなと思いますね。

──そういう悲観的な状況を飛び越えていこうとする姿勢は、LINKの歌の大きな持ち味のひとつですよね。

柳井:そうですね。常に届かないもどかしさみたいなものがあるんですよね。それでも何とかその向こうへ手を伸ばそうとするって言うか。この「My Body's~」は、アレンジが固まっていったりとか、曲が出来ていく過程が凄く面白かったですね。

小森:昔だったら、もっとこぢんまりとした仕上がりになってたかもしれないですね。今の3人だからこそ、凄くドッシリとした肝の据わった感じに作れたんじゃないかと思う。

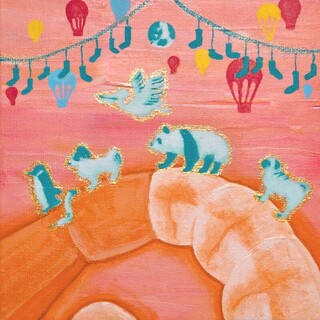

山上教経(ds, cho):そう、以前よりも歌詞の世界に入り込めるようにもなったし。ただ単にドラムを叩くんじゃなくて、この3人が一丸となって曲を表現できるようになった気がしてますね。特に「素晴らしい世界」はそれがよくできたと思う。歌詞を見て、自分なりの心のツボを押される部分が幾つかあるんですよ。そこで自分の考える“素晴らしい世界”っていうものを、聴く人にちゃんと知ってもらいたいと思いながらレコーディングに臨みましたね。音楽をただ聴いてもらうだけじゃなくて、そこから何かを感じ取ってほしいんですよ。今回のマキシ・シングルに収めた4曲は、どれもそうやって曲作りができたと思いますね。

──サウンド面では、とりわけドラムの抜けの良さが過去随一ですね。

柳井:うん、最近レコーディングしていてドラムが一番デカイと思いましたね。今回もドラム録りの音作りは凄く気を遣いましたから。アンプもかなり種類があって借りることもできたし、いろんな楽器を試せたのもサウンドの質感が変わった大きな要素ですね。

山上:それと、今回は3人それぞれが自分のパート以外の楽器をちゃんと意識したんですよね。昔だったら、自分なら“ドラムをこういう音にしたい”とエンジニアさんに話をするだけだったんですけど、今は自分以外のスタッフや周りからの意見を素直に聞けるようになった。それで結構ジャストな音が判った気がしますね。

柳井:確かに、昔よりは他のパートの音を聴けるようになりましたね。初めにドラムの音を作って、その後にベースの音が入ってきたりすると、それによってドラムの音が変わるんですよ。更にギターの音が重なるとまたそこでドラムの音が変わったりする。だから、3人の音が合わさった瞬間に最高の音を出すことに凄く時間と労力を掛けました。最初の音が決まれば2~3テイクで録りを終えようとしたし、作業自体は早かったですよ。

──本作の収録曲の中で異色なのは、やはり3曲目の「汚れつちまつた悲しみに……」ですよね。中原中也(倦怠感や喪失感、生への悲しみを叙情的に表現した夭折の詩人)の代表的な詩に柳井さんが曲を付けて、出色のパンク・ナンバーに仕上がっております。

──本作の収録曲の中で異色なのは、やはり3曲目の「汚れつちまつた悲しみに……」ですよね。中原中也(倦怠感や喪失感、生への悲しみを叙情的に表現した夭折の詩人)の代表的な詩に柳井さんが曲を付けて、出色のパンク・ナンバーに仕上がっております。

柳井:今までは自分の文学的な側面を余り出したくなかったんですけど、もう出してもいいかな、と。太宰 治も同じように好きなんですけど、太宰 治ファンっていうのが正直どうも苦手で…(笑)。

──中原中也のどんな部分に共鳴しますか?

柳井:一読すると詩の内容はとても暗くて沈んでるんですけど、その一方で取っつきやすさもあるんですよ。どこかに救いがあるように見せていると言うか。

──それって、LINKの音楽にも通じる部分がありますよね。

柳井:そうなんですよ。中原中也は文章の一行、一行の中で、何かちょっとポジティヴな雰囲気の書き方をするんですよね。それがズルイんだけど恰好いいって言うか。本人は大変な大酒呑みで、他人に喧嘩を売るんだけどすぐに負けちゃうような人だったみたいですね。自分が納得の行かないことに対しては逐一義憤を覚えたりして。

──あれだけの代表作に敢えてメロディを付けて唄ってみようと思ったのは?

柳井:やるからには代表作じゃないと意味がないかな、と思って。余り知られてない詩をやっても手応えを感じられないと思ったし。

小森:中原中也の詩で曲を作るというアイディアは、3年くらい前に柳井から聞いてたんですよ。今までにない試みだし、面白いなと思ってましたね。あれから苦節3年(笑)、柳井が中原中也の詩をちゃんと自分のものに消化して歌にしたのが凄く大きいですよね。メチャメチャ巧くいったと思うし、よくできたと思います。

柳井:メロディを生み出すことよりも、まずは詩を自分のものにすることが苦節3年だったんですよ。単純にその詩が好きなだけでやるのは時期尚早だと思って。詩を読むだけじゃなくて、中原中也という人間自身の内面を知り尽くして、“ああ、こういうヤツなんだ”と判った時にようやく自分のものにできた気がしたんです。そしたら自ずと直球のパンク・サウンドになりました。

──ああいうストレートなパンク・サウンドに乗ると、僕は町田 康さんにも通じる世界観だなと思ったんですよ。どことなく可笑しみも感じられて。

柳井:ああ、そういう要素もあるかもしれませんね。この曲を完成させることができて、一歩前へ進めた気がしてるんです。こうして中原中也の詩を歌にしたことで、軽くならなかったっていうのが凄くデカイんですよ。あのストレートな詩をストレートなメロディに乗せて、勢いで押し切る曲に仕上がったと思うんですけど、ちゃんとドッシリした感じでやれたので。アレンジも早くできたし、あれで結構自信が付いたところはありますね。