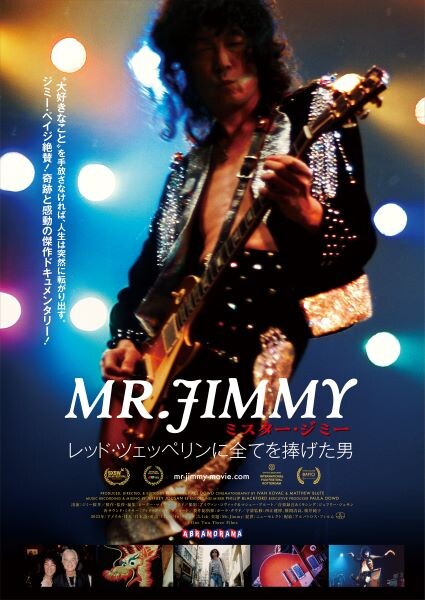

世代・時代を超えて愛されているLed Zeppelin。彼らに魅了され、ジミー・ペイジをリスペクトし再現に生涯をかけているギタリストが日本人に居た。ジミー・ペイジにも認められたジミー桜井を突き動かしているモノ、追い求めているものは何なのか。その一端がこの映画には込められている。

[interview:柏木 聡(LOFT/PLUS ONE)]

音楽があれば繋がることが出来る

――密着での撮影はいかがでしたか。

ジミー桜井:最初はピンと来なかったです。ピーター・マイケル・ダウド監督がライブ会場にカメラを設置したり、お客さんにインタビューをしたり、ステージ袖から撮っているなくらいでした。当時はLED ZEPAGAIN (レッドツェッパゲイン)のメンバーとして活動していましたが、様々な葛藤もあって、先のことは分からない状態でどんな作品になるかも想像できませんでした。

――ドキュメンター作品は脚本がないので、先が展開は決まっていませんからそう感じられますよね。

ジミー:そうなんです。

――ピーター監督は何故ジミー桜井さんを撮ろうと思ったのかは聞かれましたか。

ジミー:はい。彼が『The King of Size』というボディビルダーの身体づくりをテーマにしたドキュメンタリーを撮り終えて次作をどうしようとなったとき、友達に「音楽好きだったよな。トリビュートバンドを撮ってみたら。」と提案され面白いとなったのが始まりだと聞いています。であれば大好きなLed Zeppelinのトリビュートバンドを撮ろうと探していたところ、たまたま他のバンドが全くやろうとしない演目を忠実に再現している僕が目に留まったということらしいです。

――ピーター監督はアメリカ人でジミーさんは日本人、国籍が違う二人が国を越えて繋がるのも奇跡的な出会いですね。

ジミー:音楽が繋げてくれた縁ですね。僕自身、英語はその当時はほぼ話せない状況で渡米していましたけれど、音楽があれば繋がることが出来るということだと思います。いま、一緒に活動しているジェイソン・ボーナムがメンバー紹介の時に「俺は日本語出来ないし、彼の英語は俺の日本語よりましとはいえ。僕らはカンバセーション出来ないけど、音楽で会話できる」とよく僕を紹介してくれますが、ピーター監督ともそうでした。お互いLed Zeppelinという大ファンなので、曲名だけでも何となく話が通じるんです。

――それが音楽の持つ力の1つです。言葉が分からなくても曲の素晴らしさは伝わる。名曲は冒頭のイントロ数秒聞いただけでも気持ちが高揚して、心が掴まれますから。

ジミー:歌詞で理解する前にメロディー、ギターの音で掴まれますよね。そいう意味でも言葉はいらないですね。

どこかに嘘があると前を向けない

――映画の中でも語られていますが、あえてそういうアレンジをした、偶然弾いたアレンジ、時にはミスタッチから、ライブ感・グルーブ感が出ます。そのフレーズが伝説に繋がることもある。

ジミー:結局、ロックバンドと楽器の関係性なんだと思います。ギターとアンプの変遷は音楽を作っていったというところがあると考えています。ある音楽が流行るとそれに即した楽器を作る、その逆で新しい楽器が音楽を生むこともある。それによってお互いが成長していくんです。映画の中でギターのピックアップやアンプの回路に使うパーツのこだわりを話していますが、それは楽器と音楽の相互関係というものが根底にあるということに僕がこだわっているからなんです。特にあの頃に作られた音楽はそれが顕著です。1つのコンデンサーでこれだけ音が変わるというのは、実体験してないと分からない部分だと思います。

――そこがライブの魅力なんです。曲を聴くだけではなく、音の響きを肌で感じる。

ジミー:そうなんです。会場の湿度やお客さんの数でも変わってくる、ライブはまさしく生き物です。衣装の細部を1cmまでこだわるということに何を言っているんだと思うかもしれませんが、これは僕の舞台衣装なのでいい加減なものだと気持ちが入らないんです。それは俳優の方が演技に没頭するときにいい加減な衣装では役に入りきれないのと同じだと思います。有名な俳優の方の中にはフィルムには映ることはない下着や靴下にもこだわると伺いますが、その気持ちは僕も分かります。どこかに嘘があると前を向けない。音を作る姿勢にどこかうしろめたさがあるとお客さんの正面を向いてパフォーマンスできない。そういう世界があるということ、ディティールにこだわることの意味をこの映画にも入れていただけました。そこを知っていただけるのは嬉しいですね。

――この表現が正しくないかもしれませんが、ジミーさんの細部までこだわる姿は考古学の教授のようにも見えました。

ジミー:教授なんて初めて言われましたが、近い部分はあるかもしれないですね。

――そうすることで見つけられたものはクリエイティブな活動に絶対にプラスになっています。観客のみなさんにもそこは伝わると思います。

ジミー:ありがとうございます。世界3大ギタリストと言われているジェフ・ベック、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジ。それぞれキャラクターがありますが、ジミー・ペイジは特異なんです。ポピュラリティでは彼がナンバー1だと思っています。いまだに注目され、いまだに彼のシグネイチャーギターが売れる、そんなギタリストはこれから先も居ないと思います。

――Led Zeppelinはいつの時代に聞いてもキャッチーで、古くない。だからこそ時代を超えて愛されているんだと思います。

ジミー:そうなんです。完成されているようで未完成のようでもある。語弊があるかもしれませんが、上手い人には出来ないと思います。いろんなバンドがLed Zeppelinの曲をやっていますが、演奏は上手くてもどこか違っていると感じています。それが僕の活動とは違うところで、僕はギターは全然うまくないんです。

――そんなことないですよ。

ジミー:いえ、技術力という点では自分では最低評価です。でも、ジミー・ペイジの魅力はテクニックを超えたところにある。だから、Led Zeppelinはいわゆる上手い人には出来ないという部分にも繋がっていると思っています。

――そこは音楽の不思議な魅力の1つだと思います。

ジミー:そうですね。だからこそシンパシーを感じる人が多いんだと思います、僕にもできそうって。でも、やってみたら難しくて、どんどんハマっていってしまう。僕がその一番先頭にいるかもしれないですね(笑)。

――クラシック音楽家の方がジミーさんの活動にシンパシーを持たれたと伺いましたが。

ジミー:2019年にこの映画がテキサスのサウス・バイ・サウス・ウエスト(SXSW)映画祭で招待作品ということで上映されたときの話ですね。映画祭の関係者にチェロのクラシック奏者の方がいらっしゃって、「僕は君のやっていることが、よくわかる。君のやっていることは僕がクラシックでやっていることと同じだよ」と言っていただきました。クラシックは作曲者の意図を譜面から読み取って忠実に演奏されるわけですよね、何故かロックの世界では、そこを飛ばしてすぐ自己流になってしまうんです。

――クラシックも譜面通りに弾いても演奏家によって違って、その人特有の音がします。そこがオリジナリティに繋がるということですね。

ジミー:そうですね。僕は自分のMR.JIMMYというバンドで、ジミー・ペイジがそうであったようにLed Zeppelinの音楽全体をコンダクトする、ガイドする役割を意識しています。僕はバンドを構成する各パートそれぞれが絡み合って出来るのが音楽だと考えています。一人調子が悪いとみんな影響される、誰かが輝くとみんなが輝く、それがライブミュージックです。それを一番わかりやすく表現できるのが、Led Zeppelinだと思います。