情報に呑み込まれると本物を見極められなくなる

──あと、作品の随所で挿入される当時の手描きのフライヤーが味があっていいなと改めて思ったんですよ。まだパソコンが普及する前だから手描きや切り貼りにならざるを得ないし、インターネット前夜だから口コミで物事が広まっていく最後の時代だったんだなと。

──あと、作品の随所で挿入される当時の手描きのフライヤーが味があっていいなと改めて思ったんですよ。まだパソコンが普及する前だから手描きや切り貼りにならざるを得ないし、インターネット前夜だから口コミで物事が広まっていく最後の時代だったんだなと。

近藤:当時は情報の伝達にじっくり時間がかかっていた時代だったと思うんです。今や昨日見たライブが即ネットにアップされてるご時世じゃないですか。昔は先週見たライブの話を、次の週末に「凄い良かったよ」って友達と話すような感じでしたよね。TEENGENERATEもそうやってじわじわと口コミで知られていったバンドだったし。

──そんな時代と比べて今は失ったものが多くないですか? というテーマもこの映画に込められている気がしましたが。

近藤:……そういうことにしておきましょうか(笑)。まぁ、投げかけかどうかは分かりませんけど、その点においては20年前のほうが良かった気がします。今の時代、映画にしろ音楽にしろ、寿命が凄く短いじゃないですか。映画もわずか1週間で公開が終わっちゃうなんてザラだし、「大ヒット ロングラン」って言葉も最近は聞かなくなりましたよね。娯楽が消耗品に成り下がってしまったと言うか、今やバンドもそんな感じになってきたと思うし、だからこそ文化的に豊かだった時代の記録を映画として残しておきたかったんです。

──この映画はTEENGENERATEを題材にしてはいますが、TEENGENERATEや当時のガレージ・シーンのことをよく知らない人が見ても充分楽しめると思うんですよね。と言うのも、バンドという集合体を通じて青春の儚さ、刹那を描いている側面もあるじゃないですか。バンド経験がない人でも、音楽が好きな人なら共感できるところが多々あるんじゃないかなと思って。

近藤:いやぁ、ありがとうございます。そういうことにしておきましょう!(笑)

──(笑)だって、バンドのディープな情報をあえて盛り込んでいませんよね? コアな作りにしようと思えばいくらでもできるのに。

近藤:TEENGENERATEのことをよく知らない人にも見て欲しかったですからね。だからあまりコアなことは取り上げないようにしたんですよ。そういう発想は、自分が映画館の支配人をやってたこともあるんでしょうね。ヒップホップの映画でも、あまりディープな話になるとよく分からないので(笑)。それよりも僕は入門者向けの作りが好きなんです。TEENGENERATEの音楽に深く入り込みたい人はそうすればいいし、この映画はTEENGENERATEを知るきっかけになればいいと思うので。

──知る人ぞ知る映画を世に送り続けるのは、シアターNの頃から近藤さんの使命なんでしょうね。

近藤:何なんでしょうねぇ…クセなのかな?(笑) いわゆるマスメディアが大量投下する情報に呑み込まれると、情報を疑うことを忘れて本物を見極められなくなるんですよ。僕はそういうものには絶対に騙されないぞ! って気持ちが常にあるし、シアターNの頃も知る人ぞ知る本物の映画を紹介したい一心だったんです。

──でも、日販みたいな大きな会社で知る人ぞ知るバンドの映画を制作するなんて痛快ですけどね。近藤さんのピュアな思いが制作の動機で、その熱意が周囲を巻き込んでいく様も素晴らしいし。

近藤:ホントに有り難いことですよ。あと何より、FifiさんとFinkさんが映画を撮ってもいいと言ってくれたことが。20年前に彼らがクールにバンドをやっていたことと、こうして映画にして宣伝を煽ったりするのは真逆の行為だと思ったりもするし、それをOKしてくれた2人には感謝ですよね。2人にはとにかく自分を信用してもらうしかなかったんです。「作品にする以上は自分が責任を取りますから」と2人には伝えて、コミュニケーションは絶えず取り続けたつもりなんですよ。

──TEENGENERATEを伝説という狭い世界に閉じ込めずに、誇大な演出をしていないのもいいですよね。

近藤:盛ることもできなかったんです。あれがリアルな映像なので。客が入ってない映像は残ってるし、それを満員でしたとは描けない。ただ、次第に満員になっていったのは事実だから、それはちゃんと描いたつもりです。解散ライブはたくさんのバンドマンがステージを取り囲んで、フロアもギュウギュウじゃないですか。最初は何もないところから始まって、たった3年弱であそこまで人を呼べるバンドになったんですよ。

──世界10ヶ国のレーベルからおびただしい数のシングルとアルバムが発売されるようにもなって。

近藤:出すほうも出すほうだけど、OKするほうも凄いですよね(笑)。オファーを片っ端から引き受けてるわけですから。それも凄くピュアな気持ちだと思うんです。「レコードを出せるんだったら出そう! 出したい!」っていう。

TEENGENERATEは奇跡のアクシデントだった

──TEENGENERATEがそれだけ海外から熱烈な支持を集めたにも関わらず、当時の日本のメディアから黙殺されたのはなぜだと思いますか。

──TEENGENERATEがそれだけ海外から熱烈な支持を集めたにも関わらず、当時の日本のメディアから黙殺されたのはなぜだと思いますか。

近藤:まぁ、お金でしょうね。金がなければ広告も打てないし。とある人に言わせると、某大手音楽雑誌のバックナンバーはレコード会社のプロモーションの記録であると。お金を払ったぶんだけ記事が載りますからね。TEENGENERATEは宣伝に力を入れられなかったけど、自分たちの音楽だけで世界に認められたわけですよ。その音楽とライブに魅力があれば海外でも充分通用する。TEENGENERATEはその先駆者だったんです。

──本作が日本に先駆けてクロアチアでワールド・プレミア上映されるというのも、先駆者ならではのエピソードですよね。

近藤:世界中を席巻したバンドならではですね。あと、Facebookにも「チリでライブをやってくれ!」っていうコメントがあったんです。ホントに世界中から愛されてるバンドだなと思って。

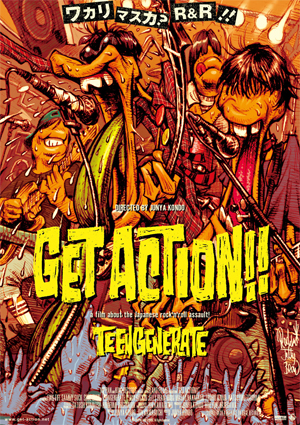

──ところで、「ワカリマスカ? R&R!!」というこの映画のキャッチコピーには「本物のロックンロールをちゃんと理解していますか?」というメッセージが込められているんでしょうか。

近藤:あれは、TEENGENERATEの解散ライブの時にTHE PHANTOM SURFERSのMike Lucasが客席に向けて言った言葉なんです。僕はロックンロールを分かるってことが未だによく分からないんですよ。それでちょっとみんなに訊いてみたいなと思って付けたコピーなんです(笑)。シニカルな捉え方をする人もいるでしょうけどね。

──いろんな解釈があると思いますが、僕はロックンロールって刹那的なものなんだなとこの映画を見て改めて思いましたね。カットアウトの美学と言うか、儚いからこそ美しいと言うか。

近藤:さっき青春の儚さみたいな話が出ましたけど、青春映画っぽい感じも出せたらいいなと思ったんです。Finkさんも言ってたんですよ。「今までいろんなバンドをやってきて、今やってるRAYDIOSに対する思いももちろんあるんだけど、TEENGENERATEが一番盛り上がったのは確かだし、それは否定できない。だからあの時代を記録してくれるのは凄く光栄なことだよ」って。その言葉を聞けて凄く嬉しかったですね。

──最高の信頼関係じゃないですか。

近藤:どんなバンドにも独自の物語があるはずだから、記録するチャンスがあるなら絶対にしたほうがいいと思うんですよ。それはこの映画を撮って痛感しましたね。自分が好きなバンドの記録映画を見たいって気持ちが第一ですけど、後世に伝えることも大事なんですよ。シアターNが閉館して以降、映画館がどんどん潰れていく状況のなかで、記録をする重要性を以前に増して感じているんです。世の中シネコンだらけになって、あらゆる商売が最大公約数狙いなものになるなんて、全然面白くないじゃないですか。このままじゃ知る人ぞ知る映画も音楽も埋もれていく一方だし、強い危機感を覚えますね。

──2月23日にはシェルターでFIRESTARTERとRAYDIOSの2マンが開催されて、そこでTEENGENERATEの再結成ライブも実現しましたが、今後TEENGENERATEはどうなっていくのでしょう?

近藤:あの日のライブも凄く盛り上がったし、僕はまたやればいいのにと思うけど、FifiさんもFinkさんも現役のバンドマンですからね。過去にやっていたことよりも今やってる自分のバンドのことを知って欲しい気持ちが強いだろうし。TEENGENERATEってやっぱり、奇跡のアクシデントだったと思うんです。そのアクシデントは、ずっと虐げられてた怒りから生まれたんじゃないかな。「なんで俺たちの音楽が伝わらないんだろう?」「なんで俺たちみたいに音楽を聴くヤツが他にいないんだろう?」っていう溜まりに溜まった兄弟の怒りが「GET ME BACK」っていう曲で爆裂したんですよ。

──その「GET ME BACK」に当時弱冠20歳の近藤青年は一発で射抜かれてしまったと。そう考えると、この映画は近藤さんのTEENGENERATEに対する20年越しのラブレターみたいなものですね。

近藤:大学の頃、『インターネットいいとも 学生版』っていう持ち回りのブログがあったんですよ。そこでも僕はTEENGENERATEのことを書いていて、この映画の企画書とまるで同じようなことを書いてたんです。「TEENGENERATEを知らない人はたくさんいると思います。彼らは、世界の多くのバンドに影響を与えました。日本には、他にもたくさんの世界的なバンドがあります。でも、完全にメディアに無視されています。だから、みんな知らないのです。音楽に限らずまだまだたくさんの本物があります。与えられたものだけを手に取るのではなく、自分で探そう」って。だから何も変わってないし、自分でもこのブレのなさには笑えますけどね(笑)。でも、それだけの愛情を注げるバンドと出会えたのはホントに幸せなことだと自分でも思いますよ。

今回初監督ということで、いろいろと取材を受けましたが椎名さんの取材が一番楽です。やっぱり信用している人だと安心できます。ありがとうございました!