ロフト席亭・平野悠の「おじさんの眼」

50年も前のこと。感じてほしい、あの時代の息吹を……

ついに2020年がやってきた。そして私もついに高齢者になってしまった。今年はオリンピックの年だ。スポーツ最大の祭典・オリンピックが終わると日本の経済はボロボロになると巷で言われているが、どうなんだろう。とにかくこの20年余り、日本の政治は全くロクなことをやってこなかったようだ。「失われた20年」と言われているのだ。

権力者は誠に勝手なことをやり、原発を破裂させ、憲法も国会も無視して、マスコミも検察も大企業もべったりと政権の忖度を窺っている。官僚は平気で公文書を書き換え、議会では平気で最高権力者が何度も嘘をつく。誰も責任を取ろうとしない日本。もう日本は先進国とは程遠く、発展途上国になるだろうとも言われている。それでも世論調査では50%近くの国民が現政権でいいと言っている。これではもうどうしようもない。

さて、小説『命』なのだが、半世紀も前の私たちの青春時代、いわゆる「政治の季節」に、人々は青春をどう謳歌したのだろうかということ、そして今の香港の大学生や高校生みたいに権力者に命をかけてまで抗議をし、堂々と立ち上がった当時の若者たちの姿を描いてみたいと思った。ちょっと若い連中には難しいかもしれないが、これも歴史のひとつであるので読んでほしい。

「連帯を求めて孤立を恐れず、

力及ばずして倒れることを辞さないが、

力尽くさずして挫けることを拒否する」

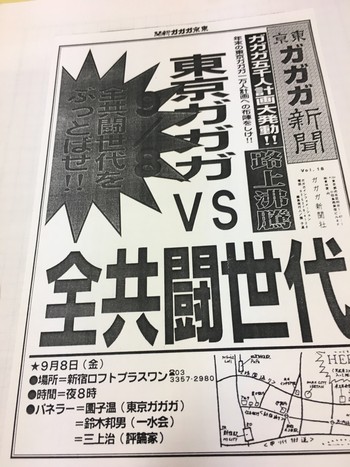

(東大全共闘/1968年)

1968年6月1日から東京大学全学共闘が安田講堂占拠に踏み切った。この占拠と篭城で入学試験は中止。あの東京大学の入学試験が中止されるほどのインパクトなのだから、その力は想像を絶する。最大の盛り上がりを見せた運動はいわゆる政治党派が主導権を握るようになって、一部の組織は精鋭化し、徐々に一般の人々の支持を失っていった。その当時のデモ参加者は、「自分たちの声で政治を動かせる」と確信していたに違いない。その後、その確信が失望〜絶望に繋がるのであるが……。

小説—10「命」 僕たちはあの激動の時代、青春していた

70年代の「政治の季節」は終わって、長い年月が流れた。あの時代、私たちは汚れたジーパンと朝日ジャーナル、少年マガジンの『あしたのジョー』を小脇に抱えてバリケードの中にいた。

「あなたの衝撃的な歌があの時代にはあった。長生きしすぎた。自分の老いた姿を見たくないと感じながら、僕は今、あの時代を思い返している。こんなことは何年ぶりだろう。私たちはそれぞれの青春を総括しなければ死ねないのかな……」

誰もいない入り組んだ路地を見ながら手摺に身をもたれ、ふっと前かがみになって彼女にポツンと投げかけた。

「なんであんなことができたのかってあなたは言うけど、それは若さ……若さだった。でも私たちはもう過ぎてしまった。向こうからやって来るのは死んでしまった先輩……」

消え入るような声だった。

恋人を亡くした夏子さんの持っている絶望感は、自分がひた隠しにしている絶望と激しく繋がっている感じがした。なぜこんなにも寂しいのだろう。

「あの時代、社会に目覚めた私たちになにができたというの、選挙権すら持っていなかった。『高校生は勉強だけしていればいい』と大人は言った。街頭に出て政府に声を上げて抗議することしかできなかった、高校生だった私……」

悲しみに覆われた夏子さんの顔が曇った。遠くでは高層ビルの向こうの窓や星が灯りをともし始めた。

「今の草食系と呼ばれる若者には想像もできないに違いない。学生運動と、それに恐れもなく、たとえ怪我をしたり逮捕されたりして死ぬかもしれないと思いながらも、それでも勇敢に参加してきた若者たち。私たちはそこで国家の『暴力』と『権力』の具体的な姿を体験した」

「街頭に出て、初めて国家や権力の実態が見えてきたと言うことね。あの頃から見ればなにもかも変わった。今の香港の反乱に似ていた?」

「いや、我々の後ろに市民はほとんどいなかった。でも若者は後ろを見ないで突っ走った。機動隊との肉弾戦も辞さなかった。そして党派に牛耳られた大衆運動は消滅し、後ろに居るはずの大衆が忽然と消え去り、マスメディアは暴力主義とキャンペーンを張り、多くの若者たちに心の痛みだけを残す敗北的な結果で終わった」

「私が歌を唄いだしたのはこの頃。そう、こんな歌ばかり唄っていたのでどこのレコード会社も相手にしてくれなかったわ」

「初めて思想を体現した高校生、か」

「あの戦いは高校生だった自分が初めて『思想』というものに強烈に出くわした感じだったの。オルグに来た大学生の彼は、眩暈がするほど素敵だった。私に、『マルクスの『共産党宣言』『賃労働と資本』も読んでいないのか』と言ったの。私はその日に本屋に飛び込んだわ。彼はね、顔色ひとつ変えず、ヘルメットとゲバ棒だけでジュラルミンの盾と警棒を構えた完全武装の機動隊の集団に無言で飛び込んでいった。そして、半身不随となって入院したわ。高校生だった私だって昔からそれほど政治に関心はなかったけど、電車が止まったり、国会前が大騒ぎになったりすれば『なんで?』ってことになるでしょ。つまり彼からは『おまえはこの状況をどう思うんだ?』っていうことを問いかけられているわけ。で、そういった問題提起は恒常的にいろいろなところで行われていたわけ」

「バリケードの中はまさに解放区だった。まだまだ大学には白亜の館と言われるくらい神聖で、権力が立ち入らない自治があり、機動隊は突入できなかった。緊張はあったけどバリケードの中では自治会が主催する自主講座がたくさんあってとても楽しい空間だった」

「思い出すわ。たくさん。みんな生き生きとしていたわ。壁にぶら下げた衣服と傘とヘルメット、旗竿、歯ブラシとタオル。理工学部学生が作った機動隊移動探知機、床壁天井のどこも書きなぐった跡の落書きだらけ。機動隊や右翼など外部からの攻撃にそなえて窓辺に積み上げた戦闘態勢完了の石ころと角材。床に散乱したアジビラと靴や手袋など日用雑貨が散乱していた、懐かしい教室……」