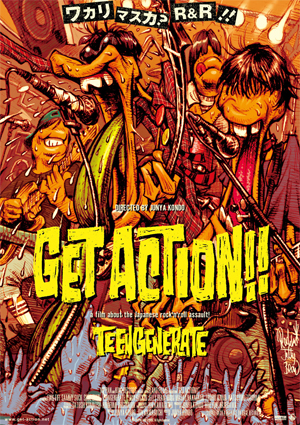

1993年2月から1995年12月までのわずか3年にも満たない活動期間ながら、GUITAR WOLFやSUPERSNAZZらと共にガレージパンク・シーンを牽引する中核バンドとして海外からも絶大な支持を誇ったTEENGENERATE。そんな彼らの結成20周年を記念して、その軌跡を追ったドキュメンタリー映画『GET ACTION!!』が今月から東名阪の劇場で順次公開される。

それまでの日本のロック・シーンにあった価値観やルールを破壊し、世界中の仲間たちと共鳴しながら大きなうねりを生み出したTEENGENERATEだったが、当時の日本の音楽メディアは彼らを黙殺。一方、盛んにツアーを組んでいた海外では、数多くのロック・キッズたちが彼らをスーパー・ヒーローとして熱烈に受け入れた。あの時、彼らを取り巻く環境のなかでいったい何が起きていたのか? そこから浮かび上がる日本と海外の温度差、現在のロック・シーンが失いつつあるものとは何なのか? 彼らの短くも濃密な足跡を総勢40人に上る貴重な証言で辿る音楽ドキュメンタリーの傑作である。

監督は、シアターN渋谷の支配人として知る人ぞ知る良質な映画を紹介してきた近藤順也(日本出版販売 映像制作チーム)。自らメガホンを取ってまでTEENGENERATEに再び脚光を浴びせた真意、TEENGENERATEに対する20年越しの深すぎる愛情について語ってもらった。(interview:椎名宗之)

海外と日本での知名度の大きすぎる隔たり

──TEENGENERATEの映画を制作する構想はずっとあったんですか。

──TEENGENERATEの映画を制作する構想はずっとあったんですか。

近藤:ありました。5年くらい前にもキングレコードの映像制作部に映画を作りませんか? と提案したことがあったんですよ。

──映画のテーマになり得るバンドという意味で、近藤さんのなかでTEENGENERATEは他の好きなバンドとは全く違ったわけですよね。

近藤:僕はもともとBLUE HEARTSとかSTAR CLUB、LAUGHIN' NOSEやCOBRAといったAAレコードのバンド、Oi系のバンドとか、いわゆる有名なパンクが好きだったんです。そういう自分の好きなバンドが解散したり、メジャーとの契約が切れたみたいな時期にTEENGENERATEと出会ったんですよ。バブルが崩壊して、空前のバンド・ブームも終わった頃で。そういう自分が聴きたい音楽がなくなった頃にTEENGENERATEが現れたんです。ホントに衝撃的でした。それまで聴いてきたパンクとは全然違ったし、SEX PISTOLSやCLASH、DAMNEDに憧れて始めたバンドじゃなくて、純粋に好きな音楽を自分たちでやり始めた結果がパンクだった、みたいなバンドでしたよね。それが他のパンク・バンドとは全然違った。あと、格好が普通だったこと。Tシャツ、ジーパン、スニーカーの格好でもパンクをやっていいんだっていう。

──その音楽性も佇まいも無類のバンドだったと。

近藤:僕が影響を受けてきたバンドと圧倒的に違ったのは、無名だったことですね。日本じゃ誰も知らなかったので。

──『DOLL』では取り上げていたのでは?

近藤:でも、それも2回だけなんですよ。もちろん取り上げられるだけ良かったんですけど。当時、僕はまだ学生で、周りの連中は誰も知らなかったけど、今も海外の音楽情報サイトを見るとTEENGENERATEに影響を受けたバンドがたくさんいるんです。「TEENGENERATEが好きだった人にはオススメ」みたいなCDレビューもよく見かけるし。ウィキペディアの英語版には彼らの情報があるのに日本版にはないっていうのが象徴的で、そんな知名度の隔たりはおかしいだろ!? と昔から思ってたんです。だからまず、TEENGENERATEのことを知ってもらいたいというのが映画を作る動機だったんですよね。

──TEENGENERATEの音楽を通じて、20年前のライブハウス・シーンの熱気や時代の空気感、当時にはあって今のシーンに欠落したものを提示する意図もあったんじゃないかと思うのですが。

近藤:そうですね。僕は今やライブハウスに足繁く通う身じゃないけど、今ライブハウスに通い詰めてる若い人たちに「90年代のライブハウス・シーンはこんな感じだったんだよ」っていうのをTEENGENERATEの音楽を含めて伝えたかったんです。

──初めて映画を撮るにあたって、手本とした作品はありましたか。

近藤:シアターNで上映したドキュメンタリー映画は片っ端からパクってやろうと思いました(笑)。ただ、当時のシーンを切り取りつつバンドのヒストリーを追った日本のバンドの映画って、なかなかないんですよ。制作にも携わったbloodthirsty butchersの『kocorono』は人間ドキュメンタリーに近かったですし。強いて挙げるなら『アナーキー』くらいですかね。

──今作の撮影・編集は、その『アナーキー』と『kocorono』にも携わった川口 潤さんが務めていますね。

近藤:もうほとんど川口に頼りっぱなしだったんですよ(笑)。でも、確かにいろいろと大変だったけど、こうして監督をやらせてもらったのは幸せな体験でした。まぁ、制作途中でゴールがなかなか見えなかったんですけどね。一応プロットみたいなものは撮影前に作ったんですけど、メンバーや関係者にインタビューをしていくうちに予定していたプロットと違う方向に行くことが何度もあって、軌道修正することも多々あったんです。

──解散の理由も4つくらい証言があったとか。

近藤:そうそう。でも、そういうものだよなって思いました。何しろ20年前のことだし、覚えてない人がいるのは当然だし、証言が食い違ってもいいんだろうなと。

──テンポの良い編集とメリハリの付いた構成が功を奏しているのか、上映時間があっという間に感じられました。あの時間内でバンドの3年弱にわたる活動、当時のライブハウス・シーンの状況、海外とリンクした時代背景等がギュッと詰め込まれていて、とにかく情報量がもの凄いですよね。

近藤:何とか99分に収めたんですよ。きっと川口は地獄の苦しみを味わったんじゃないかな。だって、全部で60時間くらい撮影したんですから。6時間じゃないですよ? つまり58時間くらいはムダにしたってことですから(笑)。