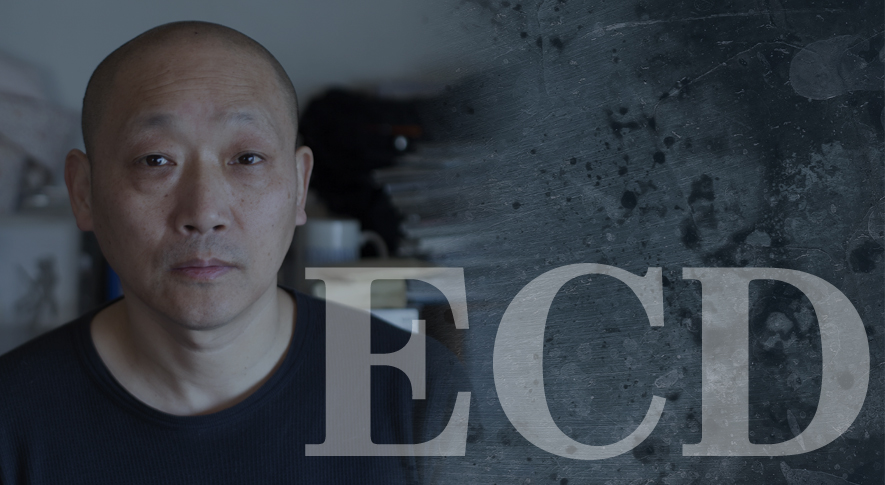

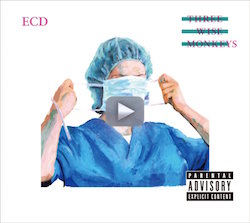

ECDの通算17作目となる新作『Three wise monkeys』がリリースされた。反原発デモや国会前抗議、差別デモに対するカウンターに向かい、自身の生活を送り、そして常に曲を作り続ける。今の日本という国の時代の先端で、圧力と、圧力を跳ね返す力を実感したからであろう、本作はへヴィで濃密、そしてダイナミック。本当にエネルギッシュ。本作にはラッパーとしての覚悟や決意のようなものを色濃く感じる。シビアな世の中をラッパーとしてどうサバイブしていくか。ラップの本質やラッパーとしての自分に突っ込みながら、Illicit Tsuboiとのサウンドメイクも鮮やかに、グングン飛翔していく音像。世の中と戦いながら、表現者である自分に軸足をビタッと絞ったアルバムだ。ECDの言葉から、今の日本の最前線を感じてほしい。そしてライブに行き、『Three wise monkeys』を聴きまくってほしい。(INTERVIEW:遠藤妙子)

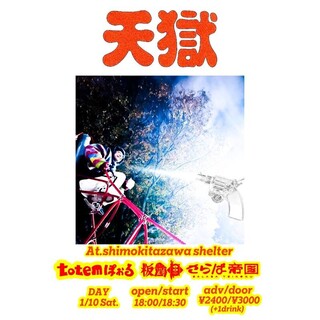

――ダイナミックで漲ってるアルバムで興奮しました。まずネットでタイトルを知ったんですが、『Three wise monkeys』、「見ざる、言わざる、聞かざる」は、私たち大衆のことだと思ったんです。でもそのあとジャケットを見たら医者が手術をしようとしている、マスクをして目と口を隠して。医者が、つまり権力が、大衆の姿を見ず、声も聞かず、何も知らせずにこの国を手術しようとしているって。逆のイメージが浮かんできた。

ECD そう。僕たちが患者。こういう人に手術されようとしているんだ、こういう人に命を預けなければならないんだっていう。ただそれはサスガにタイトルつけた時、僕は考えてなくて。ジャケがきて、「あ、そっちか」って。

――あ、そうなんですね。私はジャケットを見てむしろポジティブな気持ちになって。権力が勝手に物事を進めようとしていても、私たちは見てるぞって。負けないぞって気分になった。

ECD そういう取り方もありですね。こっちは見てるぞ!って。

――最初、ECDさんはどういうイメージでこのタイトルを?

ECD 最初はね、2曲目の「LINK」って曲で言ってるように、ツイッターとかを見てると、このリンク開けたくないなっていうものが結構あって。見なければよかったニュースや出来事があまりに多い。そういう気分を重点的に書いてる曲だし、アルバム全体もそうだし。どっちかっていうと、ホントは向き合いたくないっていう気分でつけたタイトルなんです。でも、見ちゃうし見たからには動かなきゃならないしってことも思ってて。そしたらこのジャケットで。だから僕の最初のイメージと逆の意味にもとれるものになって。良かったです。

――ジャケットもタイトルも内容もリリックも、これまでより具体的ですよね。

ECD そうですね。「なんのこと言ってるんだろう?」っていうのは自分で読んでる分にはないですね。過去の作品をたどると自分でも何言ってるのかわかんないものがあるので。今回はそういうものはないです。

――でも、具体的であっても私的とは違うんですよね。詩的じゃなくて個人的とか私小説の私的。

ECD あ、そうですね。私のほうの私的もポエットのほうの詩的もないですね。わりとちゃんと普通に、あったことを喋ってるってふうに。ちゃんと喋る、喋って伝える、それがラップでしょって。今まではどっちかっていうと詩として言葉を紡いでた気がするんですけど。例えば1行だけでインパクトがあるような。今回は最初から最後まで聴いて、「あ、そうなんだ」っていうものにしようと。前作ぐらいからそうしてますね。

――その変化って…?反原発デモや安倍政権反対のデモでのサウンドカーや路上でのコールが反映されてるんでしょうか?

ECD いや、逆かな。デモや抗議でのコールはそれこそワンセンテンスなので。

――あ、そうか。

ECD そうじゃないものをラップではやりたいなって。わりとゼロ年代の僕の歌詞って、どっちかっていうとラップ自体がシュプレヒコールみたいな、そういう曲が結構多かったんです。だけど最近はラップをちゃんとやろうっていう感じで。なんでかっていうと……、お客さんの反応を見てて、ちゃんと言ってることで反応があるとやってて面白いんですよ。ライブにおいてラップそのもので反応が返ってくることって、実は今までそんなになかった気がするんです。特にゼロ年代は。ツボイ君(Illicit Tsuboi)とのセッションで面白いことやって、そういうところではお客さんは見てくれるんですけど、ラップそのものをちゃんと聴いてくれているかっていうとそうでもなくて。僕だけのテーマじゃなく、たぶん日本語でラップやってる人はみんなあると思うんです。僕、さんぴん(さんぴんCAMP)の頃も、DJがいてラッパーがマイク持ってうろうろするだけっていう見栄え自体がつまんないなって思って、いろいろやろうってサックス吹いたりしてたんですけど、それもまた違うなって思うようになって。ちゃんとラップで惹きつけるようにしたいと思って。最近、MOMENTとかJinmenusagiとか、若くてラップが上手い人を見て。ちゃんとラップで惹きつけていくんですよ。コレをやらなきゃダメだなって。

――なるほど。私の個人的な感想ですが、2011年の震災以前のECDさんのライブはラップという枠を超えて、音楽として存在として刺激的だと思って見てました。

ECD 特にゼロ年代はそういうものでしたね。僕、80年代にラップ始める前まで、凄く音楽やりたかったんだけど、自分ができる音楽がなくてできなかったっていう思いが凄く強くて。80年前後は吉祥寺のマイナー周辺にいて、山崎春美とかを見てて自分もやりたいって思いがありながらできなかった。その後ラップ始めたんだけど、80年頃に自分がやりたいと思ってたものとはちょっと違うって思って。ゼロ年代はそれへの復讐をずっとしていたんです。

――80年代初頭のライブハウスには、誰もやっていないことをやろうって人ばかりでしたからね。

ECD そうですよね。それを僕はゼロ年代にやってたわけです。

――それを経て、今はラップそのものに向かっている。

ECD 自分がかつてやりたかった音楽を目指すというより、ラップそのものに向かいたくなったんです。

――さっき路上でのコールはワンセンテンスで、今作はむしろ逆っておっしゃってましたが、12月5日の銀座でのデモ(※反原連主催の「反原発★1205 銀座大行進」)で、ECDさんのコールはより具体的でちょっと長めだったじゃないですか。あの時、私も行ったんですけど、最初は合わせにくいって思って(笑)。

ECD あれね、だって自分でもちゃんと言えてなかったから(笑)。

――でもどんどん自然に合わせられるようになった。ECDさんがその場で修正して私たちを導いてくれた。凄いなって。

ECD 僕、その場で練習してたしね(笑)。あのコールは朝日新聞の社説から抜粋したんですけど。以前だったら最初に上手くいかなかったらやめちゃって違うコールをしてたけど、あの日はしつこくやる気になってましたね。SEALDsのやり方に影響されてるかな。SEALDsのコールって最初は珍しいものだったから返ってこなくて、でもしつこくやって定着させた。その影響はあるかな。

――SEALDsのコールは画期的ですもんね。アルバムの話と離れてすみません。アルバムについてですが。サウンドはメロディアスでドラマチックですよね。サンプリングが多いのかな。

ECD 今回は基本はサンプリングですね。自分で言うのもなんですが、ちゃんとエンターテインしてるなって。

――歌詞は私的ではないけど、自分に向かっていると思いました。自分への問いかけ。

ECD あ、そうですね。素材は自分なので。その自分っていうのは石田義則ではなくECDなんですよ。

――生活感のある自分ではなくて、ラップすることであったり、ライブすることであったり、表現する自分に向けて。

ECD そうです。なんかね、今更あれですけど、ラップってこういうものなんだなってことを、改めて感じてるんですよ、自分で。

――そこが気になるんです。なぜ今ラップそのものに向かっているのか。例えば、路上やサウンドカーに乗っていることとは別に、音楽は音楽で向かっていこうと?

ECD 簡単に言っちゃえばそうですね。だから、なんだろうな、今一番のフロントラインってカウンターに行くことだって、クボケンさんも言ってましたよね(『TRASH UP!! vol.22』ECD・久保憲司 対談)。昔だったらライブに行ったりクラブに行ったりする中から曲はできてたんだけど、今は路上に出てそういうものにちゃんと触れていないと新しいものは作れない。それをラップにするにはどうするかって時に、そのまま言葉にすることもないわけで。でも取り入れてるのはそういうことで。新大久保でカウンターしている時の空気やムード、そういうものをちゃんと纏って。

――今作にエネルギーを感じるのはそういうことなんですね。

ECD うん。言わなくてもどっかで出てくるものですよね。どこにいるのかってことは伝わると思うんです。だからたぶんちょっと前、3.11の前とか、ちょうど子供ができたり結婚した時は、自分にとってはそれが一番ビビッドなトピックだった。今はやっぱり路上なんですよ。でもだからってそれを描写しなくてもいい。それより自分自身にとって一番大切なこと、大切っていうか重要なことを言えばいいんじゃないかな。

――その重要なことって、石田義則としてのものではなくECDとしてのもので。

ECD そう。カウンターに行ってるのは石田義則なので。でも石田義則が感じた空気はECDも纏うことになる。確実にフィードバックはしてるけど、でもやってるんだから敢えてラップしなくていいでしょっていう。結局、僕は最先端、最前線が好きなんですよね。最前線にいるってことを表現したいならカウンターに行かなきゃダメってことです。物心ついてからずっとそうなんですよ。遅れをとりたくないっていう(笑)。一番先に新しいことや面白いことに触れたい。音楽が好きになったのもそういうことですから。好きなアーティストの新譜は誰よりも先に聴きたい。で、そこから自分が作る側になったら、自分のことを表現しないといけないですからね。

――あ、そうですね。最前線の場所に行き体感して、自分は何を感じたか、自分の表現をする。うん、わかりました。で、さっきSEALDsの話も出ましたが、「LUCKY MAN」はSEALDsのことですか?

ECD 去年の今頃に書いたので具体的にSEALDsのことじゃないんだけど。だから妄想って言えば妄想ですよね。そしたらホントにSEALDsが出てきて。