コルツでもマックショウでもないソロならではの方向性

──マックショウの始まりと今回の『THE ROOTS』プロジェクトは地続きだと言えそうですね。

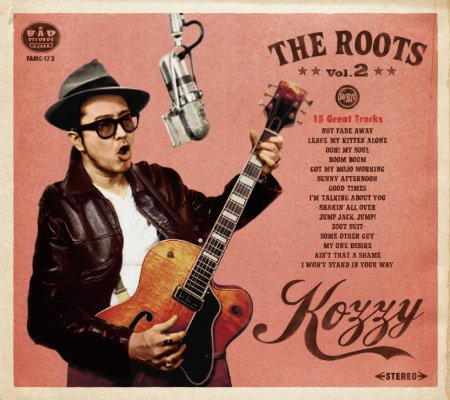

K:だからこの『THE ROOTS』をアメリカで録ることと、パールと共演することは外せない要素なわけ。コルツとして渡米して以降、13年の間に培ったもののひとつの答えが今回のアルバムなんだよ。この13年、音楽は様変わりしてきたし、ミュージシャンをやめちゃった人もいるけど、僕自身は幸せに音楽をやってこれた自負がある。マックショウはひとつのルーツに特化して、そこから敢えて発展せずにやるのがテーマ。コルツは言わばライフワークだね。パフォーマンス集団だから、ライブでいろんな場所に出向くことに意味がある。それに比べると、ソロは余暇みたいなものかな(笑)。

──余暇でこれだけの作品を作れるのは相当な技量だと思いますけどね。しかも今回は、カバー・アルバムだけではなくオリジナル作品まで作るという創作意欲が加速する勢いで。レコーディング作業は今日でどれくらいなんですか。

K:3週目くらいかな。ドラムの録りに4日ほどかけた。その合間にマックショウのリキッドとチッタでのライブがあったりしたけど、切り替えはそんなに大変じゃないね。髪型をリーゼントにすれば自ずとマックショウのモードになるし、ソロの作業に戻る時はハットを被ればいいから(笑)。

──ソロでオリジナルを作ってみようと考えるに至ったのは?

K:ソロ・アルバムを出すのは8年ぶりなんだけど、前作の『THE ROOTS』を出した時も「オリジナルを聴きたい」と言ってくれる人が有り難いことに全国にいてね。マックショウにもコルツにも使わなかった曲のストックもあるし、全く制約のない中で自由に作った曲もあるし、それならやってみようかなと。実際にやってみたら大変だったけどね。マックショウみたいに制約があったほうがラクじゃん、みたいな(笑)。

──マックショウは定型詩の中で完結させる面白さがありますけど、制約のないソロは何でも自由にやれるぶんだけ苦労があると。

──マックショウは定型詩の中で完結させる面白さがありますけど、制約のないソロは何でも自由にやれるぶんだけ苦労があると。

K:制約があるのもないのも両方大変なんだけどね。ソロ・アルバムを作るにあたって、いろんなタイプの曲をレコーディングしてみたわけ。ドラムが大島賢治さん、ピアノはミッキー(伊東ミキオ)という腕の立つミュージシャンだから、やろうと思えばどんな曲でもやれるんだよ。ソロだから自分の好きなようにギターを弾いて、好きなように唄えて、どこまでも広がっていくしさ。その中で、コルツでもマックショウでもないソロならではの曲をどこに集約するべきかと考えた時に、自ずとリズム&ブルースやソウルの方向になっていったんだよね。またそういう曲調に大島さんのタイトなドラムが合うんだ。あと、自分の特性を敢えて挙げるとすればメロディの良さだから、そこに重点を置くことにした。

──岩川さんの起伏に富んだメロディの良さは、コルツでもマックショウでも一貫していますよね。たとえば「ブルースをあげよう」みたいに文字通りブルージーな曲でも、サビは恐ろしくキャッチーじゃないですか。

K:そうなのかねぇ。自分じゃよく分からないけど。

──曲調はブルースっぽいけど、決してブルースの求道者みたいにはならないですよね。誰しもが親しみやすいポピュラリティがどの曲にもあると思うし。

K:僕の実家がそうだったからね。自分の部屋で歌謡曲を聴いてると、隣りの部屋では兄貴がロバート・ジョンソンを聴いてたりね。それなら僕はストーンズやエリック・クラプトンがカバーしたほうがいいや、みたいな。ツェッペリンのブルースを聴いてると、「そんなのはブルースじゃない!」とか兄貴に言われたりさ。

──たとえば「LEAVE MY KITTEN ALONE」でも「SOME OTHER GUY」でも、原曲よりビートルズのカバーをお手本にしているじゃないですか。決してオリジナル原理主義じゃないし、ポップでキャッチーなものを優先させるのが岩川さんの作風だと思うんです。ロックンロールやリズム&ブルースをマニアだけの窮屈な鋳型に押し込めておかないと言うか。

K:それはもうマックショウで充分だからね(笑)。でも、ソロでやってる曲もあくまで自然に出てくるものなんだよ。「ブルースをあげよう」はもともとフェイスっていうバンドに提供した曲なんだけど。

ソロでは音楽として純粋にいいものを作りたい

──現時点ではどれがリード曲になるか分かりませんけど、「真夜中のメロディ」はソロ名義で出す作品にはうってつけの曲だと思うんです。「サーカスに身を売って 明日を手にしても/誰かの為の歌はないから 傘もないまま うたいだす」という歌詞もソロならではのような気がするし。

K:「真夜中のメロディ」はアコギとミッキーのアコーディオンっていうシンプルな編成で唄ってみたかった。それありきの曲だね。ミッキーと一緒に古めかしい音楽をやりたいと漠然と思っていたら、ミッキーがアコーディオンはどうだろうと言ってきた。彼は常に歌に寄り添う伴奏をするミュージシャンだから全幅の信頼を置いてるし、「真夜中のメロディ」も上手くハマったね。しかもこの曲はスタジオの中じゃなくて、この事務所兼モニタールームで録ったんだよ。マイクを2本立てて、アコーディオンのソロになるとミッキーがマイクに寄ってね。トミーが地べたに座ってテープレコーダーをガチャッと押すっていう、昔ながらの手法で。

──敢えてブースを使わないのは、何か理由があったんですか。

K:この間、『A TRIBUTE TO ELVIS』っていうエルヴィス・プレスリーのコンピに参加して、「BLUE MOON」を録った時の感じが凄く良くてね。プロデューサー兼エンジニアのシュガー・スペクターがまぁ頑なな男で、「録音はモノラルで充分、このテープの揺れこそがエルヴィスなんです」なんて言う。僕は歌に徹することになったんだけど、それもこの場所で録ったわけ。それでも充分やれたし、また同じようにやってみようと思ってね。

──防音、吸音がちゃんとしていないこちらの部屋でも充分いい音だったわけですね。

K:うん。いろんな業者さんが出入りしたり、たまに選挙カーの音が聞こえたりするんだけど、今回はそういう音が入らなくてラッキーだった(笑)。このソロ作も大島さん、ミッキー、トミー、僕の一発録音だから、トミーは大忙しなんだよ。バカでかいテレコのボタンを押してから演奏して、各楽器のメーターも監視しなくちゃいけないし。テレコのボタンを押し間違えたらアウトで、録ったトラックも全部消えちゃうしさ。デジタルは一切使ってないから失敗が許されない。後から音を足すことが不可能だから。

──「ワンパイントの夢」のようにボブ・ディランの「LIKE A ROLLING STONE」を彷彿とさせる曲も目新しいですよね。

──「ワンパイントの夢」のようにボブ・ディランの「LIKE A ROLLING STONE」を彷彿とさせる曲も目新しいですよね。

K:ソロだから何でも来いだよね。コルツとマックショウ、『THE ROOTS』を踏まえてのソロという位置づけなんだけど、それを踏まえなくても純粋に一枚のアルバムとして聴いてもらえるものを目指してるんだよね。ラジオで流れてきたら「けっこういいじゃん」って素直に思えるようなさ。たとえばこれがマックショウなら、ラジオで流れていたら誰にでも「いいじゃん」って思ってもらわなくてもいい。ある特定の人たちが喜ぶ音楽だからね。その“特定の人たち”っていうのはファンはもちろんなんだけど、結局のところ自分たちのことなんだよ。その半ば内輪ノリみたいな良さが上手く出たのがマックショウで、コルツはそれと正反対なわけ。人を楽しませることに大きな意義があるから。このソロの場合はマックショウともコルツとも違って、音楽として純粋にいいものを作りたいんだよね。だから先入観なしで聴いてもらえると嬉しい。

──本作のタイトルは『MIDNITE MELODIES』になりそうですか。

K:おそらくね。レコーディングと並行しながらロゴやジャケットを考えてるんだけど、そろそろ本気で決めないと(笑)。

──マックショウは定型詩の中で完結させる面白さがありますけど、制約のないソロは何でも自由にやれるぶんだけ苦労があると。

──マックショウは定型詩の中で完結させる面白さがありますけど、制約のないソロは何でも自由にやれるぶんだけ苦労があると。 ──「ワンパイントの夢」のようにボブ・ディランの「LIKE A ROLLING STONE」を彷彿とさせる曲も目新しいですよね。

──「ワンパイントの夢」のようにボブ・ディランの「LIKE A ROLLING STONE」を彷彿とさせる曲も目新しいですよね。

──マックショウは定型詩の中で完結させる面白さがありますけど、制約のないソロは何でも自由にやれるぶんだけ苦労があると。

──マックショウは定型詩の中で完結させる面白さがありますけど、制約のないソロは何でも自由にやれるぶんだけ苦労があると。 ──「ワンパイントの夢」のようにボブ・ディランの「LIKE A ROLLING STONE」を彷彿とさせる曲も目新しいですよね。

──「ワンパイントの夢」のようにボブ・ディランの「LIKE A ROLLING STONE」を彷彿とさせる曲も目新しいですよね。