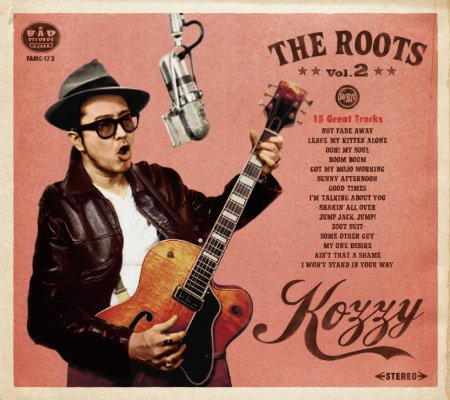

マックショウ、コルツのリーダーとして活躍するKOZZY IWAKAWAこと岩川浩二が自身のルーツ・ミュージックと対峙した日米合作カバー・アルバム『THE ROOTS 2』に続き、待望の純国産オリジナル作品『MIDNITE MELODIES』を発表する。バンドと一線を画したソロならではの音世界は、アメリカのリズム&ブルースやソウル・ミュージックに根差しながらも日本の武骨なロックのDNAを受け継いでおり、これまで数々のグッド・メロディを世に紡ぎ出してきた彼の天賦の才に焦点を合わせたものだ。また、これまで声高なメッセージ・ソングから背を向けてきた彼がさり気なくもエールを贈る歌を唄っているのは新機軸であり、これもソロ・ワークスの為せる業なのではないか。国内随一のロックンロール・プレイヤーでありメロディ・メイカーである岩川の音楽紀行は国境も時空も自由に飛び越える。その旅で培ったものが糧となり、溢れんばかりのふくよかなメロディとして実を結ぶのだ。音楽を通じて彼の旅路に同行できる僕らは果報者である。(interview:椎名宗之)

※このインタビューは『MIDNITE MELODIES』制作期間中に自社スタジオ「ROCKSVILLE STUDIO ONE」で話を聞いたものです。アルバムのタイトル、曲順、THE MODSの森山達也氏のゲスト参加が正式に決まる前の内容であることをご了承下さい。

自分のルーツ音楽をL.A.でプレイできる醍醐味

──マックショウの全国ツアー『スリー・ホット・マックス '90』の合間に渡米して『THE ROOTS 2』を完成させ、ツアー・ファイナル公演が大盛況のうちに終了したかと思えば今はソロ・アルバム制作の追い込みと、このワーカホリックぶりは一体どういうことなんでしょう?

K:自分のルーツと向き合ったカバー・アルバムも、オリジナル曲で固めたソロ・アルバムも、そろそろ出しとかなきゃな、って感じかな。『THE ROOTS 2』のほうは今年の頭にオフを兼ねてL.A.に行って、どうせ行くならアルバムを作るかと。その発想が日本人のダメなところだね(笑)。

──岩川さん自身、2年前に発表した『THE ROOTS』に大きな手応えを得たからこそ2作目を作ろうと。

K:うん。前作と同じメンバーと環境でやれるならやりたいなと思って。ロックンロールの本場で自分のルーツ・ミュージックを録って持ち帰られるチャンスがあるならやりたいし、マックショウとコルツ同様、この『THE ROOTS』のシリーズも続けることに意義があると思うから。

──前回と同じく、レコーディングはキングサイズ・サウンドラボという倉庫を改造したようなスタジオで作業をされて。

K:設備も音も凄く良かったから、また使いたくてね。前作を出した時、意外と若いお客さんまで気に入って聴いてくれたんだよ。その反応が自分では予想外で、それなら取り上げたい曲がまだまだあるぞと。向こうに行けば時間が許す限りいくらでも録れるしさ。十代の頃に聴き込んでいたシチュエーションが目に浮かぶような、自分の好きな曲メインでね。そういう今の自分の血と骨になっている曲をL.A.でプレイできるのが醍醐味なんだよ。

──現地メンバーのドン・ヘフィントンさん(ds)とデヴィッド・ラリックさん(tenor sax)は前回に続いての登板ですね。

K:ドンもデヴィッドも前回の演奏が良かったし、また一緒にやりたくてね。このアルバムに選ぶような古い曲もよく知ってるから話も伝わりやすいし。コミュニケーションの部分で言葉の壁はどうしてもあって、事前にあれこれ説明しても埒が明かないところがあるんだけど、音を一緒に出してしまえば話が早い。リズム隊のドンとトミー(神田)、字面だけ見ると仲良くやってるように見えるけど、片や英語しか喋れない、片や標準の日本語もおぼつかない、広島弁しか喋れないっていう(笑)。そんな2人が息の合った合奏をしてるんだから面白いよね。

──今回も録りは早かったんですか。

──今回も録りは早かったんですか。

K:2、3日で終わったね。後でテープを聴き返してみると、「ここはああしよう、こうしよう」っていう話はお互いにしてない(笑)。ちょっと音を合わせて積み上げていけば充分建設的って言うか、それが言語を超えた音のコミュニケーションなんだと思う。歌入れは英語だから苦労するんだけど、現地のミュージシャンやスタッフが「さっきのは良かったよ」みたいな感じでちゃんとアドバイスをしてくれる。アメリカなりL.A.なりのレコーディング・マナーに則った上で「KOZZY、ここはどうする?」とこっちの意思を尊重してくれるんだよ。そうやって音楽でつながった有機的なコミュニケーションはいつも向こうへ行くたびに実感するね。

──ストーンズで有名な「NOT FADE AWAY」やリトル・リチャードの「OOH! MY SOUL」辺りは納得のチョイスなんですが、キンクスの「SUNNY AFTERNOON」、ヤードバーズやフーで知られる「BOOM BOOM」や「ZOOT SUIT」といったブリティッシュ・ビート系の選曲が個人的には新鮮だったんですよね。

K:60年代のブリティッシュ・ロックはやっぱり外せないからね。当時のブリティッシュ・ロックの連中も、僕らみたいにアメリカに憧れてロックをやってたわけでしょ? ルーツ・ミュージックを熟知したアメリカ人のミュージシャンと一緒に演奏するとそれを実感すると言うか、憧れてたアメリカのロックンロールのツボが分かるんだよね。自分たちがブリティッシュ・ロックを経由してルーツ・ミュージックに辿り着いた経緯も思い出させてくれるしさ。如何にも英国然としたレイ・デイヴィスだって、アメリカのロックに憧れてアプローチしていたんだなっていうのが本場の連中と一緒にやるとよく分かる。

ロックンロールをやるのに言葉の壁は関係ない

──前作では黒人系と白人系、二手のミュージシャンに分けて録りを進めていましたが、今回は日本からトミーさんとYAMA-CHANG(baritone sax)らを引き連れてレコーディングしたんですよね。

K:白人と黒人と黄色人種を分けちゃいけないと思ってね。いろんな垣根を超えて一緒にやれるのがロックンロールだからさ。ただやっぱり、黒人のミュージシャンと一緒にやるのは敷居が高いし、僕はまだそのレベルまで達してないんだよ。一緒に演奏する上では黒人も白人も関係ないけど、だいぶふんどしを締め直して向き合わないとダメだね。彼らこそロックンロールのルーツであるブラック・ミュージックの総本山なわけだし、そこへ真正面から飛び込んでいくにはもう少し時間がかかるね。

──でも、本作でもサム・クックの「GOOD TIMES」を見事に唄い上げていると思うのですが。

K:それをトミーを筆頭に気心の知れた仲間とやるのと、向こうの本場のミュージシャンとやるのとでは全然違うと思うんだよ。黒人と一緒にやること自体、歌詞にメッセージがなくてもメッセージ性を帯びてしまうから。向こうも構えるだろうし、唄うこと、演奏することの意味合いも変わってくるしね。

──クラッシュの来日時に「FUJIYAMA MAMA」で共演したことでも知られるロック・シンガー、パール・ハーバーさんが「GOT MY MOJO WORKING」や「JUMP JACK, JUMP!」で圧巻のボーカルを聴かせていますが、これはどんなつながりなんですか。

K:それこそ「FUJIYAMA MAMA」と「BRAND NEW CADILLAC」をパール・ハーバーと一緒に唄ったことがあるんだよ。コルツの『ROCKSVILLE』というアルバムでね。2002年にトミーと2人でアメリカへ飛んで、現地でドラマーを雇ったわけ。そのドラマーがアメリカのミュージシャンのくせにヘタクソでさ(笑)。ただ、「パール・ハーバーって知ってる?」って訊いたら知り合いで、電話してもらったらスタジオに遊びに来てくれたんだよ。それ以降、彼女を日本に呼んで一緒にツアーを回ったり、交流が続いてたんだよね。ここ何年かは実家のアリゾナのほうに引っ込んでたらしいんだけど、最近またL.A.に戻ってきたみたい。今回も「一緒にやれる?」と連絡したら、すぐに来てくれたね。

──パールさんとも細かい打ち合わせはなく?

──パールさんとも細かい打ち合わせはなく?

K:うん。やる曲を伝えたら「よく知ってる曲だし、すぐに唄えるよ」って言われてね。しばらく唄ってなかったみたいだから最初は苦労してたけど、すぐにノリを掴んでた。これは余談だけど、パールと初めて共演した当時、僕は喉の調子がずっと悪くて、何年も上手く唄えなくてね。その時にパールがいろいろとアドバイスしてくれたんだよ。「そんなに強く唄わなくてもいいよ」とかさ。そんなこともあったから、今回のレコーディングで「凄く歌が良くなったね」と言ってくれたのは光栄だったね。

──岩川さんがこの13年間やってきたことが評価されたようにも聞こえますね。

K:今思えば、2000年前後の頃って世界的にもロックンロールが停滞していたんだよね。僕自身も凄く閉塞感があって、コルツもそれまでメジャーでやっていたものの、この先ロックはどうなるんだろう? って思いが拭えなかった。それで本場のアメリカへ行って何かを掴んでこようと思ったんだよね。

──ちょうどマックショウが始まる前夜ですね。

K:まさにね。ヘタクソなドラマーに帰ってもらった後に頼もうと思ったのがストレイ・キャッツのスリム・ジム・ファントムでさ。彼は当時、ハリウッドのバーで働いていて、僕らにビールを運んでくれてね。世界的に有名なドラマーが呑み屋で働いてるだなんて、あれれと思ったよ。で、そのバーで彼にドラムを叩いてくれないかとお願いしたら、凄く高い金額を吹っかけられた。そんなやり取りを聞いてた周りの客が怒っちゃってさ。後ろの席にカーマイン・アピスがいて、「俺なら半分の金額で叩くよ!」って言ってたね(笑)。

──それも凄い話ですね(笑)。

K:ミュージシャンが集まるようなバーだったからね。ギルビー・クラークとスリム・ジム・ファントムがセッションをやるような店でさ。やっぱりね、あの時期から僕はUターンしたんだよ。パール・ハーバーみたいな世界的なシンガーでも交渉次第で共演ができるし、アメリカのミュージシャンにもろくでもないヤツはいる。「SLOW DOWN」をキャロルのバージョンで弾いても、現地のドラマーは普通についてくるしね。つまり、ロックンロールをやる上で言葉の壁なんて関係ないってこと。今よりもっと英語なんて喋れない頃だったけどね。ちょうどコルツがインディーでやってた頃で行き詰まりを感じていたけど、インディペンデントだってロックンロールは充分やれると確信が持てた。それで自分たちの足元を確認して、日本に帰ってきてからシンプルかつミニマムでやれるマックショウを始めたわけ。ドラムなんて誰でもいい、コルツのローディーでいいだろ? ってね(笑)。

──今回も録りは早かったんですか。

──今回も録りは早かったんですか。

──パールさんとも細かい打ち合わせはなく?

──パールさんとも細かい打ち合わせはなく?