さる5月24日の下北沢シェルターを皮切りに『LAST TOUR 2013"Memory & Record"』を鋭意敢行しているNo Regret Life(以下、NRL)。ツアー・ファイナルの7月6日(土)、新代田フィーバーでのワンマン・ライブを以て12年間の活動に終止符を打つ彼らに敬意と謝意を表すべく、本誌はその軌跡を追ったヒストリー・ムック『Memory & Record mag.』を刊行した(ライブ会場限定販売)。過去に掲載した本誌のインタビュー復刻、各メンバーへの個別ロング・インタビュー、NRLと縁の深い関係者との対談、バンド結成の地である鹿児島の探訪記事等々、紆余曲折の轍を踏み締めてきたNRLの全貌を俯瞰できる内容となっている。過密スケジュールの中、企画の構想から取材に至るまで全面的にバックアップしてくれたNRLの顔役、小田和奏にムック制作にまつわる逸話の数々を聞いた。(interview:椎名宗之)

自分たちの人間くさい部分がにじみ出た本

──編集部からNRLの本を出したいとオファーを受けた時はどう思いましたか。

「実直なことを言うと、“エッ、いいの? 採算とれるの!?”って思いましたね(笑)。でも、他でもないルーフトップからもらった話だったので凄く嬉しかったです。今でこそ仲良くさせてもらってますけど、『Allegro』(2007年3月発表)まではルーフトップでインタビューを受けることがなかったじゃないですか。でも、『Sign』(2006年2月発表)を出すぐらいから『ルーフトップの取材って取れませんか?』って話をメーカーの人たちとしていたんですよ」

──そうだったんですか。NRLの本誌初インタビューは、裏表紙を飾ってもらった2007年3月号でしたね。テルスターの横山マサアキさんがインタビュアーで。

「そう、『Allegro』を出した時ですね。確か表紙がもうFINE LINESで決まっていて、裏表紙なら…と言われたんです。それがちょっと悔しかったんですけど(笑)、『ロフトとシェルターが母体のフリー・マガジンだし、NRLのカラーともぴったりだ』とメーカーの人も言ってくれたので、掲載してもらうことになったんです。裏表紙でもインパクトが大きいだろうってことで。それ以降、ルーフトップはリリースのたびに必ず取材してくれたし、spiral-motionを立ち上げてからもずっと応援し続けてくれたし、そんな媒体から『本を出しませんか?』と言われたこと自体がとても嬉しかったんですよ。読み物を出版するなんて発想は全然なかったし、その意気に応えたかったんですよね。まぁ、どんな内容になるのか見当もつかなかったけど、“こんな内容にすれば面白いかな?”と僕もいろいろと企画を考えたんですよ」

──和奏さんの監修と言ってもいいぐらいの内容なわけですね。

「ロスト・イン・タイムの海北(大輔)やフィーバー店長の西村(等)さんと対談したいとか、いくつかアイディアを出しましたね。まず、NRLのことを知らない人でもどういうバンドなのかが端的に分かる内容にしたかったんですよ。編集部からはヒストリー・ブックにしたいという話を聞いていたので、最後のアルバムまでを含めてNRLの軌跡を分かりやすく追うことができる構成にしたかったんです。ただ、最後のツアーに発売を間に合わせたかったので、本を出そうと決めてから内容を固めるまでの時間はかなり早かったですね」

──この本のために、NRLが結成された鹿児島県鹿屋市まで取材で訪れることにもなったんですよね。

「ちゃんと鹿屋の地を踏んだのは、上京してから初めてのことで。僕の運転で空港から市街地を巡って、バンドゆかりの場所を写真で押さえてもらったりしたんですけど、当時凄くお世話になっていたスタジオのオーナーとゆっくり話をできたのも上京後初めてでした。ああいう経験をさせてもらったのも良かったですね」

──ラスト・アルバムの制作やソロの弾き語りを含めたライブの合間にそういう取材を何本もやるわけですから、殺人的スケジュールだったんじゃないですか。

「取材日程を押さえるのが一番大変でしたね(笑)。でも、労力的に一番カオスで大変なのは文字起こしだったと思いますよ。あの短いタームで何本のインタビューを起こすんだよ!? っていう(笑)。最後まで忍耐強く取材と編集をしてくれたやまちゃん(本誌編集長のやまだともこ)にはホントに頭が下がりますよ」

──メンバー3人の個別ロング・インタビューも非常に読み応えがありますが、「他の2人はこんなことを考えていたんだ?」と感じたりする伝言ゲームみたいな感覚もあったのでは?

「ありましたね。(松村)元太と(橋口)竜太のパーソナル・インタビュー自体、今まで一度もやったことがなかったのでとても新鮮でした。それに、解散に至るまでの3人の視点や心象風景が赤裸々に語られてもいますし。結局なぜ解散したのかというのは、この本を読んでくれた人全員が同じ答えにたどり着くことはないと思うんです。腑に落ちない人もたくさんいるでしょうし。でも、答えはひとつだけじゃないですからね。決定打こそあれ、いろんな要素が積み重なって解散という決断を下したというのが事実なんです。別にケンカしたわけじゃないし、活動をやり切ったわけでもないけど、それでも終止符を打つことにして。そういう自分たちの人間くさい部分が誌面からにじみ出ているんじゃないですかね。インタビューって、どうしてもいい子ちゃんになりがちじゃないですか。でも、そこはできるだけ崩したかったんですよ。この本じゃないと3人の核心が見えないようにしたかったので、それは強く意識しましたね。それに加えて、12年間NRLと密接なつながりを持ってきたエンジニアやデザイナー、仲のいいバンドマン、支えてくれたライブハウスのスタッフといった人たちの証言を交えたことで、あらゆる角度からNRLの核に在るものを浮かび上がらせることができたと思います」

“終わる”のではなく“次に行く”感覚

──NRLの歩みに深く携わってきた関係者の発言も、和奏さんと同じく熱意のこもったものばかりだったのが印象的でした。スタッフもファンもバンドの鏡なんだなと改めて思いましたね。

「対談はどれも各人の個性がよく出ていて、凄く面白かったです。もし時間があればバンドマン同士の対談をあと数本増やしたかったんですけど、結果的に各分野から一人ずつで統一性も出せたし、その中でバンドマン代表として海北と話せたのは良かったですね。あいつならではのグッとくる言葉や話もたくさん聞けたし。あと、本当に兄ちゃんみたいな存在の西村さんとの対談も凄く楽しかったです」

──私見ですが、ロング・インタビューや各人との対談を読んで、すでに和奏さんが次の扉の前に立っているのを行間からも感じたんですよ。自身の音楽人生の第2章を見据えた上でNRLの終幕に臨んでいると言うか。

「感覚としては、ノスタルジック100%ではないんですよね。実際、この先のことをぼんやりと考え出しているし。でも、ここでひとつの終わりを迎えるのは確かだけど、バンドが終わるからこの本を出すんじゃなくて、終わったその先ののりしろみたいなものをこの本の中で提示したかったんです。バンドが終わっても僕たち3人の人生がそこで終わるわけじゃないし、最後に出す『Memory & Record e.p.』にもバンドが終わった後の未来を意識した曲を書いたつもりです。だから、“終わる”って言うよりも“次に行く”って感覚ですね。お客さんは純粋に寂しく感じるだろうけど、そんな人たちにこそ次の展開への期待や希望の光を見せたかった。それは最後の音源でもこの本でも一貫した姿勢なんです。一番のこだわりはそこですね」

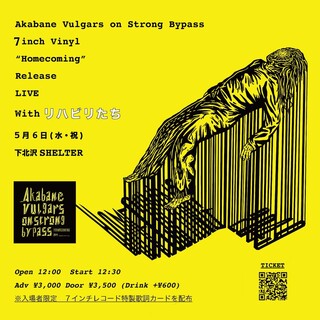

──EPも本も、ライブハウス限定での販売なんですよね(『Memory & Record e.p.』はspiral-motionのオフィシャルサイトで通販可能)。

「何て言うか、手渡しっていいなと思ったんですよ。弾き語りのライブをやるようになって実感したんですけど、直接手渡しできる音楽にはちゃんと温度感があるんですよね。EPにしろ本にしろ、流通を通してNRLのことを知らない人たちに向けて販売することももちろん大切なんだけど、今の僕には手渡しのほうが大きな手応えがあるんです。一事が万事デジタルの世の中になって便利になりすぎた今だからこそ、今回僕はあえてアナログの手法で行きたいんですよ」

──今はただNRLとしての大団円に全精力を注ぎ込むことに必死でしょうし、7月6日を迎えないことには、その先の展開に本腰を入れられませんよね。

「自分の進んでいきたいイメージは漠然とありますけど、今ここで話せるほどのビジョンではまだないですね。ただ、そのための準備はしっかりとしたいです。ひとつだけ確実に言えることは、常に音楽に携わっていられる人間でありたいということですね。常に軽いフットワークで人前に出て行くミュージシャンでありたい」

──数年後、何かの折にこの『Memory & Record mag.』を読み返すようなことがありますかね?

「あるんじゃないですかね。自分の日記を読み返すみたいな感覚って言うか。まぁとにかく濃すぎるぐらいの内容だから(笑)、仕上がりが楽しみですよ。読み物としても凄いボリュームだし、単純に写真を見るだけでも楽しいと思う。カッチリしたインタビューだけじゃなくて、箸休めになるようなゆるいページもあるし(笑)。僕はシェルターやロフトに憧れて地方から出てきた人間だから、その管轄部門から自分たちの本を出せることが凄く嬉しいんです。武道館のステージよりも、シェルターやロフトの市松模様のステージに立つことが僕の憧れでしたから。バンドマンは基本的にロマンチストだし、僕らはそういう憧れを原動力にして前へ前へと進んできたので、若いバンドマンにもバックグラウンドを大切にして欲しいなって。絶えず憧れを抱き続けていれば、これだけ立派な本も出せるんだから」

──先人の背中を追う側から追われる側になってきた和奏さんならではのメッセージですね。

「年下のバンドマンは知り合いにも多いし、今はその世代が脚光を浴びていると思うんです。ただ、仮に脚光を浴びなくなった後でもしぶとく生き残ろうとするハングリーさってバンドマンには必要だなって。そこからがホントの意味でミュージシャンになるってことなんじゃないかなと。あとはやっぱり、情熱ですよ。バンドマンに必要なものは何か? って言えば、情熱の一言に尽きると思う。情熱なしでは何も続かないし、何かを成し遂げた時に泣けないじゃないですか。何をするにしても感動したいっていうのがいつも僕の根底にはあるし、そのためにも情熱は不可欠だと思います。この『Memory & Record mag.』も僕らとルーフトップ編集部の情熱の賜物だから、一人でも多くの人に読んで欲しいですね」