新宿ロフトにて自主企画『抜歯十番勝負』を鋭意敢行中のPULLING TEETHが、実に3年振りとなるフル・アルバム『THRASH CATS CRISIS』を完成させた。デンジャー・クルー・レコーズへの移籍第1弾となる本作は、前作にも増してギター、ダブル・ベース、ドラムの三位一体が強固となり、楽曲の持つ狂瀾怒濤の疾駆感も殺傷能力も三割増、初期の音源を想起させるハードコア色の比重がグッと高まった感もある大変な充実作である(全12曲収録にしてトータル・タイム25分弱という潔さもまた素晴らしい!)。前作のレーベル元から見放され、危機に瀕したスラッシュ・キャッツは自分たちに足りないものは何なのか、自分たちにしかできないことは何なのかを懸命に模索し、異種交流戦を主眼に置いた『抜歯十番勝負』という未曾有の荒行に挑み、今なお自問自答を繰り返している。本作は、その戦場の最前線から届けられた実り豊かな経過報告であり、一聴すれば彼らが極めて高いポテンシャル・エネルギーを有する共同体であることを改めて思い知るはずだ。どれだけ控えめに言ってもバンド屈指の傑作である本作を繰り返し聴きながら、来たるべき2月のロフト・ワンマンを心して待とう。(interview:椎名宗之)

いつまで経っても"瀬戸際"なんです

──今回のアルバムのリリース元がデンジャー・クルー・レコーズというのが、まず意外だったんですけれども。

寿々喜(g, voice):ムックが主催する『えん3』に呼ばれたことがあって、その辺りから付き合いが出来たんですよ。自分は余り相手にされてないんですけど、ウチの若頭の泰治と智也はムックのメンバーと歳が近くてよく話をしてるみたいですね。

──新宿ロフトで1年にわたって繰り広げられている『抜歯十番勝負』で培った実績もあったんでしょうか。

寿々喜:どうなんでしょうね。デンジャー・クルーのK氏(ムックのチーフ・マネージャー)が何回か観に来てくれましたけど。そのK氏が打ち上げの席で自分の大好きなジャパメタの話をいっぱいしてくれるんですよ(笑)。その話に延々食らい付いてたら、「ウチでアルバムを出しませんか?」っていう一言をボソッと言ってくれたんです。その時は自分も散々酔っ払ってたのでよく覚えてなかったんですけど、後日、ウチの敏腕マネージャー(二代目目時調子朗)から「こういう話があるんですけど?」って連絡があって、有り難く申し出を受けさせて頂いたんです。

──SMDこと寿々喜卍堂からリリースする考えはなかったんですか。

寿々喜:出せるところがないなら自主で出すしかないと最初は思ってたんですけど、ちょうどいいタイミングで話を頂いたんですよ。それで「是非よろしくお願いします」ってことになったんです。

──『THRASH CATS CRISIS』というタイトルから察するに、今回のアルバムは『THRASH CATS』の続編的な意味合いのある作品なんですか。

寿々喜:"CRISIS"の意味を調べたら"瀬戸際"と書いてあったんですけど、3年前に『THRASH CATS』を出して、今まさに自分たちが瀬戸際にいるなと思ったんですよ。それでそういうタイトルを付けたんです。

──3年経ってもまだ危機に瀕していると?

寿々喜:3年どころか、ずっとですよ(笑)。

──本作は、『THRASH CATS』のシンプルで武骨なテイストがより研ぎ澄まされた印象がありますね。無駄な装飾を一切排除して、コア感がグッと増したと言うか。

寿々喜:やってる側から言わせてもらうと、シンプルってことは全くないんですよ。『THRASH CATS』でやってた2倍くらいの労力を掛けて演奏してるんです。

──寿々喜さんのギターも直情径行で、余り複雑なことをやっていないように聴こえますけど...。

寿々喜:いやいや、複雑じゃないように聴かせることが如何に難しいかって話ですよ(笑)。

──なるほど、不勉強ですいません(笑)。あと、ダブル・ベースとドラムの音が凄味を増していて、リズム隊の出音の良さは過去随一なんじゃないかと思ったんですよね。

寿々喜:(泰治に)...だそうですけど?

泰治(double bass, voice):実はまだ、最終的な仕上がりを聴いてないんですよね(笑)。マスタリングには立ち会わなかったので、その前のミックスしたところまでしか聴いてないんです。

寿々喜:リズム隊に関しては、渋谷のサイクロンで録ったんです。普段はお客さんのいるフロアにドラム・セットとウッドベースを下ろして。もしかしたらそれが多少影響してるのかもしれませんね。

泰治:いつもと違って、鳴りの広い部屋で録りましたからね。あとはやっぱり、エンジニアの腕なんじゃないですかね。

寿々喜:レコーディングする場所によってエンジニアは変わるんですけど、今回はサイクロンのPAのオペレーターの方にお願いしたんですよ。

──寿々喜さんのブログによると、随分とタイトな工程で作業を断行されたようですね。

寿々喜:確か、ミックスまでの録りが6日しかなかったんじゃないですかね。ドラムが1日半、ウッドベースも1日半、ギターと歌が1日ずつ。

智也(ds):ひとりだけ"半"がなかったっていう(笑)。

寿々喜:俺にも"半"をくれたら3日使えたんですけどね(笑)。

──でも、そうした限られた時間の中でできる限りのことを成し遂げる挑戦の意味合いもあったのでは?

寿々喜:そうですね。自分に関しては、生涯初めてなんですけど、レコーディングの前に1ヶ月くらい個人練習に入ってたんですよ。

──COCOBATやGRUBBYの時にも個人練習はしなかったんですか。

寿々喜:あの当時は週に2、3日の練習がありましたからね。今はこの2人が東京に住んでないから、年に6日くらいしか練習に入れないんですよ。新曲が出来たらツアーの中で演奏して練っていく形だったんですけど、2008年は『抜歯十番勝負』をメインにしたからなかなかツアーができなくて。それで個人練習が必要だった側面もありますね。

叫ぶだけなら昔の曲で事足りる

──本格的なツアーを行なわなかったのは、結成11年目にして初でしたよね。

寿々喜:うん、初めてでした。練習の成果が出た部分と出なかった部分はありましたけど、やっぱり練習は必要だなと初めて実感しましたね。

──泰治さんと智也さんも個人練習に臨んだんですか。

泰治:自分は全然やってないですね。

智也:俺は実家のほうで遊びでバンドをいろいろやってるので、それが練習みたいになってるところはありますね。

──練習も確かに大事だと思うんですけど、レコーディング現場の偶発性に委ねてみるみたいなことはなかったですか。

寿々喜:基本的にバラ録りなんで、そういうことは全くないですね。かと言ってそんなに作り込んでるわけじゃないですけど。

──ROBINとLINK13との3WAYスプリット『FAR EAST EVILS』にも収録されていた『ARE YOU TALKING TO ME?』の新録ヴァージョンは、オリジナルと比べて唄い方がラフになった気がするんですけど、それは今回の収録曲すべてに言えるような気がするんですよ。要するに過剰に叫ぶことが鳴りを潜めて、腹八分目の唄い方になった言うか。

寿々喜:それはですね、話すと長くなるので言わないでおきます(笑)。

──そこを端折って、断片的に何とか(笑)。

寿々喜:ロフトでやった10周年記念のワンマンが1時間半だったんですよ。あんな声を出したまま1時間半続けるのはキツイなとあの時思ったんですよね。で、次に作る新曲は余り叫ばない感じで唄えないかなと思って、それが個人的なテーマだったんです。それを今回、実践してみようと思って。

──でも、寿々喜さんにとって叫ぶことはPULLING TEETHを始めてヴォーカルを担うことになった当初からの基本スタイルだったわけじゃないですか。

寿々喜:叫ぶことしかできませんでしたからね。でも、それで1時間半もライヴはできないし、声が出なくなりますよ。VOIVODっていうカナダの初期スラッシュ・バンドも、10年くらい経って唄い方を変えたんですよ。それまではただ叫んでたのが、急に普通の声で唄うようになったんです。

──寿々喜さんの中で叫ぶ必然性がなくなってきたということですか。

寿々喜:そんなこともないんですけど、叫ぶのは要所要所でいいかなっていう感じはしますね。ライヴでは昔の曲もやるので、叫ぶんだったら昔の曲で事足りるわけですよ。

──6年前にメジャーからリリースした『FOR WHOM ARE TEETH PULLED?』の頃は長尺の曲もあったし、あの時期と比べると音楽的な方向性のフォーカスがだいぶ絞れてきたように感じますが。

寿々喜:あの頃はまだ過渡期だったんですね。最近になってやっと判ってきたのかなっていう感じです。

──自分たちのやるべき方向性が?

寿々喜:うん、この先のことが。どんなことをやったらいいのかっていう。

──それはつまり...。

寿々喜:(言葉を遮って)いや、これ以上は言わないですよ! もったいなくて言えません(笑)。

──ははは。ブログにも「今回の録音のために行なっている行為すべてが次のアルバムのためにある」と書いてらっしゃいましたよね。常にその先を読むと言うか。

寿々喜:『THRASH CATS』は智也が加入して一から作り上げた初めてのアルバムだったんです。あそこからまたバンドが始まったと言うか、やっと辿り着けた感触があったんですよね。だから、それより前の作品については余り喋りたくないんですよ。

──寿々喜さんの中ではちょっと別物みたいな感覚ですか。

寿々喜:別...だと思います。メジャーで出した曲でも智也が叩いてますけど、それは智也が加入する前からある程度出来てたものばかりなんですよ。だからちょっと意味合いが異なるんです。

──智也さんが加入して早6年以上経つし、今のこの3人の確固たる演奏力や有機的な繋がりが本作の充実振りとなって表れているんでしょうね。

寿々喜:そうですね。昔のメンバーが叩いてる曲なんて聴いてもしょうがないですからね。自分的にもナシだと思ってるんで。まぁ、古い曲を聴きたがるお客さんもいるだろうから、こっちも普通にライヴではやりますけど。

作品はあくまで作品であるということ

──"CRISIS"という言葉がタイトルにあるせいなのか、今回はやけに物騒なタイトルの曲が多いですよね(笑)。『CRIME』や『SOCIAL GANGSTER』、『RAPE MAN』とか。

寿々喜:そういうタイトルとか歌詞は、あくまで作品ってことなんで自分では何とも思ってないですね。壇上に立って演説するようなものでもないし。"GANGSTER"と言っても、銃を持った黒人のギャングとかではなくて、俺の中では"悪漢"みたいな感じなんですよ。その時々の気分や自分が考えてることで歌詞はツラツラと出来るんですけど、伝えたいものは全くないんですよ。あくまでもポエムですから。『RAPE MAN』とか『SOCIAL GANGSTER』とか、こういうタイトルを"何だこれ!?"って思うほうがおかしいんですよ。普段の会話で「ふざけんなよ、殺すぞコラ!」とか「このクソジジイ、とっとと死んじまえ!」とかふざけて言ったりするじゃないですか? そっちのほうがよっぽどおかしいんですよ。作品はあくまで作品であって、そういう物騒なタイトルも単なるアルファベットの羅列に過ぎないんですよ。

──じゃあ、『BSMR』が何の略かをとうとうと考えるのは野暮な話なわけですね。

寿々喜:野暮の極みですよ。それも単に、歌詞の中にある"Back Street Masked Riders"だと長いから縮めただけで。『SOCIAL GANGSTER』も最初は同じように略語にしてたんですけど、それは縮めると格好悪いかなと思って。

──頭の3曲、『REPEAT』から『THE END』まで一気に畳み掛けるパートと、『FLAME』以降最後の『ROUGH MAN』までの疾走に次ぐ疾走のパートの狭間に収められた『SOCIAL GANGSTER』、『LONELINESS』、『SLAUGHTER TRAIN』といった溜めの効いたナンバーの確かな演奏力は、やはりキャリアの為せる技なのかなと思いましたが。

寿々喜:いや、そんなことはないですよ。単純に1枚通して聴いた時の曲のメリハリを考えたまでです。全部速めの曲だと疲れちゃうし、遅めの曲でもどうにか格好良くできないかなと思って。速さに関しては、最初の『REPEAT』が多分限界じゃないですかね。

──確かにあの速さはちょっとどうかしてますよね(笑)。よく指がつらないなと思うんですけど、あの曲を最初に聴いただけでこのアルバムの密度の濃さを確信できるところもありますよね。

寿々喜:自分が曲順を決めたんですけど、やっぱり一番インパクトのある曲を頭に置こうと思ったんですよ。

──各曲の全体像は寿々喜さんの中で事前に固まっていて、アレンジが現場で変わるようなことは余りないんですか。

寿々喜:大まかに「こんな感じで」というのを伝えて、後はメンバー各自の感性に任せてますね。

──泰治さんと智也さんのほうから「こんな感じのはどうですか?」という意見があったりとかは?

寿々喜:そういうのは全然言ってこないんですよ。

智也:何か意見があれば言うつもりはあるんですけど、ないんですよ(笑)。やってて判りやすいアレンジだし、過不足がないので。よくよく判らない部分は訊いたりしますけど、いつも自然な流れで出来ていきますからね。

寿々喜:でも、「あの新曲をやろう」って言っても最初はふたりとも判らないんですよ。「エッ、どの曲だ!?」って感じで身体が動かないから(笑)。

智也:このアルバムの紙資料を見ても、未だにどれがどの曲なのかさっぱり判らないんですよ(笑)。

寿々喜:正式な曲名を伝えてないからね(笑)。ライヴで新曲をやる時も、『遅い1』とか『遅い2』とか、そんな感じで呼んでますから。

智也:だから、レコ発ツアーを終える頃にやっと曲とタイトルが一致してくる感じなんです。

──お客さんに「今度の『FRENZY』、いいですよね」と言われてもピンと来ないわけですね(笑)。

泰治:こういうインタビューを受ける時に、紙資料を見ながら"このタイトルはあの曲かな?"って探ってるんですよ(笑)。

──まさかそこまでラフな感じだとは思いませんでした(笑)。

寿々喜:それくらいラフじゃないと続かないんじゃないですかね? 余りキッチキチなのもどうかと思うし、やっぱり楽しくないと務まらない気がしますよ。

──PULLING TEETHは一見寿々喜さんのワンマン・バンドに思われがちですけど、ライヴやアルバムに接すると3人の力関係が対等なのがよく判りますよね。

寿々喜:全然ワンマンじゃないですよ。むしろ俺は、自分の音をとにかく下げたいくらいですから。でも、俺が「下げたい」って言うと、ふたりとも揃って「下げたい」って言い出すから困るんですよ(笑)。まぁ、音の強弱に関してはミックスの段階で細かく調整してますけどね。

自分たちに足りないものは何だったのか

──歌に関して、全体的にミックスを抑え気味にしているところはありますか。

寿々喜:どうなんですかね。ミキシング・ルームで大きな音で聴いたり、ラジカセを使って聴いてみたりしてるんですけど、俺としては声が出ている裏でもちゃんと楽器の音が聴こえるバランスじゃないと気持ち悪いんですよ。それは心懸けてますね。声だけ出たってどうしようもないですから。

──曲によっては歌が埋もれて聴こえる部分もあるので、そこは意図的なのかなと思ったんですよね。

寿々喜:これまで自分たちはプロデューサーを付けてアルバムを作ったことがないし、ちょっと偏ってしまう部分があるんじゃないですかね。エンジニアの人はあくまでエンジニアだから、最低限のおかしな部分しか指摘してこないし。

──「録音作業は毎回毎回が勉強」だと寿々喜さんのブログに書いてありましたけど、今回の作業で各人どんなことが学べましたか。

寿々喜:自分に関してはやっぱり練習の大切さですね。前もって声を慣らしてみたりとか。あと、曲のテンポを決めて、そのクリックを聴きながらの練習っていうのを今回はしなかったので、そこがちょっと反省点としてありますね。テンポに慣れないと、自分の腕で弾いてるような感じがしないんです。無理やり弾かされてる感じになるって言うか。

泰治:テンポ決めの時に自分はいつも立ち会わないんですけど、今後は立ち会うようにしようかなと。と言うのも今回、自分の録りの番になったら曲がもの凄い速さになっててビックリしたので(笑)。最後にリハをした時に大体の速さは決めてたんですけど...。

寿々喜:そこからさらに速くなってたからね。いいだろ、これくらいやれんだろうって思ったから(笑)。

智也:俺はですね、録りが夜中だったんですけど、日中のほうがやっぱり調子がいいなと思いましたね。凄く眠い状態で全曲録ったんで。ただ、あれだけ眠くてもこれだけのことが意外とできるんだなとは思いましたけど(笑)。

──寿々喜さんが事前の練習を怠らなかったのも、本作に懸ける強い意気込みの表れのように感じますけどね。

寿々喜:そうですね。せっかく声を掛けてくれたデンジャー・クルーの人たちに対して恥ずかしくないものを作りたかったので。前作で足りなかったのは何だったのかを紙に書き出してみて、それをやってみようと思ったんです。そのひとつが個人練習だったんですよ。

──『抜歯十番勝負』で培った経験値がレコーディングに活きた部分もありますか。

寿々喜:自分としてはないですね。作品はあくまで作品なので。

──以前、『抜歯十番勝負』をやる意義は1年間やり通してみなければ判らないと仰っていましたよね。

寿々喜:そうなんですよ。『抜歯十番勝負』のファイナルである10本目がこの『THRASH CATS CRISIS』のレコ発ワンマンで、その時に10周年の時のワンマンと比べてどれだけお客さんが増えてるかが知りたいですね。そうじゃないと『抜歯十番勝負』をやってどうだったのかが判らないですから。

──マキシマム ザ ホルモン然り、BRAHMAN然り、『抜歯十番勝負』のゲストは異色な顔触ればかりで興味深かったですね。

寿々喜:そこは敏腕マネージャーがどういう面子が面白いかを一生懸命考えてくれたお陰もあるんですよ。自分は音楽雑誌も読まないし、音楽番組なんてまず見ないような人間ですから、今の世の中にどんなバンドがいるかはPULLINGがライヴをやった時に一緒に出ているバンドから判断してるだけなんです。

──COCOBATやHAWAIIAN6といったバンドはまだ判るんですが、マキシマム ザ ホルモンを対バンに迎えたところにPULLING TEETHの飽くなきチャレンジ精神が窺えたんですよね。

寿々喜:まぁ、そう思ってもらえるのも、向こうが出演OKを出してくれたからなんですけどね。

泰治:異種交流戦というのをそこまで深く考えてなかったですけど、他のバンドを観たり聴いたりする機会が自分も普段余りないので、単純に面白かったですね。名前が知られてるバンドは、聴いたことがないけど情報だけは入ってくるじゃないですか? そういうバンドを実際に観て、どんなバンドなのかを自分自身の目で判断できたのが良かったですね。

智也:オーディエンス側としても面白い企画だったと思いますね。いつも俺たちを観に来てくれるお客さんにとっても、"またこの対バンかよ"って思われる企画よりも新鮮味があったと思うし。

寿々喜:そうだね。珍しくいいこと言った(笑)。

気持ちは原点に戻りつつも変化をしていきたい

──PULLING TEETHを観たことのないマキシマム ザ ホルモンやHAWAIIAN6のオーディエンスの前で演奏する緊張感も並々ならぬものがあったでしょうね。

智也:うん、それは凄くありましたね。

寿々喜:やっぱりそこに尽きますよね。向こうのお客さんは何百人も来るわけじゃないですか? その中で次のPULLINGのライヴを観に来てくれる人は0か1か、それくらいですよ。ということは、100人のお客さんを呼びたかったら100個のバンドとライヴをやらなきゃいけないわけですよ、こっちは。『抜歯"百"番勝負』をやり遂げるまでギターを弾けてるかどうか判らないですからね(笑)。でもホント、智也が言ったように俺たちのライヴの常連にとっても新鮮な企画だったと思いますよ、『抜歯十番勝負』は。「何でそんなバンドと一緒にやるんだよ!?」っていう声も中にはあったけど、はっきり言ってそんなことはどうでもいいんです。こっちはとにかく赤っ恥をかかないライヴをやらなきゃいけないだけなんで。そういう名前のあるバンドと共演するのは、向こうがこっちに興味がなければまず断られてるんですよ。ちょっとでも興味を持ってくれてるだけでこっちは有り難いんです。尚かつ、そういったバンドのお客さんをたった1人でも得ることの難しさをよく理解できたわけで、それだけでも万々歳なんですよね。

──切磋琢磨し続けてきた『抜歯十番勝負』の最終章を、『THRASH CATS CRISIS』という会心の作をお披露目する場として締めるというのは美しい流れですよね。

寿々喜:実際に発売されてみないと判りませんね。何しろ『THRASH CATS』を出したのはもう3年も前だから、新譜を出す感覚が鈍ってしまって。

──2月からのレコ発ツアーは、久方振りに長丁場なものになりそうですね。

寿々喜:そうですね。行き慣れた所は懐かしい部分もありますけど、今回初めて行く所もあるので、それはPULLINGの初期の頃に気持ちを戻さないとやれないんだろうなと思ってますね。

──初心に返って、また年間150本以上のライヴをやってみるとか?(笑)

寿々喜:それは無理ですよ(笑)。まぁ、PULLING目当ての人なんて1人もいねぇんじゃねぇか? って思うライヴもしょっちゅうやってきたんで、そういうのもまたあるんじゃないかと思ってますけどね。

──でも、ここ数年の精力的な活動を見ても、今のバンドのコンディションはすこぶるいいように感じますけど。

寿々喜:どうですかね。自分じゃよく判らないですよ。

智也:俺はPULLINGに入ってからずっとコンディションは最高ですよ(笑)。凄く楽しいですもん、申し訳ないですけど。

──寿々喜さんがよく"修業"という言葉を使われていますけど、何事も真剣に楽しむからこそ日々の"修業"が必要ということですよね?

寿々喜:何事もどうやって楽しめるかな? っていうことですね。はっきり言って、ライヴ中なんて楽しくないですからね。みんな一杯一杯だし、泰治はいつもゲェゲェ言ってるし(笑)。最近はもう、感情の趣くままに行きたいんですよ。だからちょっと足取りが軽くなってきたんですよね。ただ演奏をするためにステージに上がってるのかと思うと、何か違うような気がして。ギターも弾かずにピョンピョン飛び跳ねたり、泰治の頭にいきなりネックをぶつけてみたり(笑)、今はそういうのが楽しいですね。

──月並みですが、今年はどんな年にしたいですか。

寿々喜:いつも通りと言えばいつも通りなんですけど、今回アルバムを出させてもらうデンジャー・クルーの歴史に恥じないような活動をしていきたいですね。アルバムを出すのをやめときゃ良かったって思われないように(笑)。

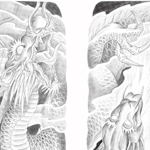

──そう言えば、本作のジャケットの絵は龍志さんという彫師の方によるものなんですよね。

寿々喜:そうなんです。絵と内容に関連性はないんですけどね。ただ、PULLINGが最初に出したシングルも龍志さんに描いてもらったし、今回新しくデンジャー・クルーから出させてもらうこともあって、気持ちの上では原点に戻りつつも変化をしていきたいなと。あの絵には、鯉が滝を昇る途中で龍に変化するっていう物語が描かれていて、PULLINGもそれなりに変化したいと思ってるんですよ。だから気持ち新たに、何事も貪欲に楽しむ1年にしたいですね。