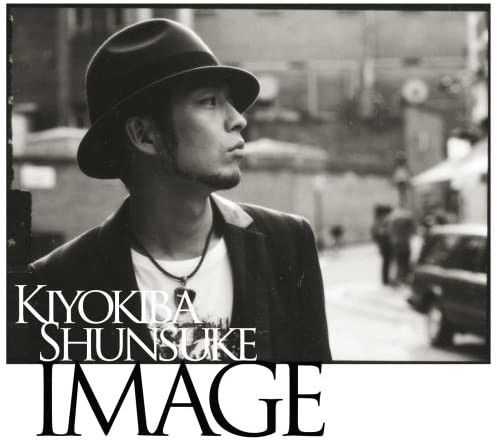

自分に負けたくない、今の自分よりも上に行きたい

──ヴォーカルの表情を出し過ぎないミックスの割には、どの曲も最終的に耳に残るのは清木場さんの歌なんですよね。歌詞カードを見なくてもしっかりと歌声が耳に届きますし。

──ヴォーカルの表情を出し過ぎないミックスの割には、どの曲も最終的に耳に残るのは清木場さんの歌なんですよね。歌詞カードを見なくてもしっかりと歌声が耳に届きますし。

清木場:イアン・クーパーから「歌詞が日本語っぽくない」って言われて、それが凄く嬉しかったんですよ。日本語に聞こえないのは日本人として恥ずかしいことなのかもしれないけど、外国の方が何を唄っているのかを僕の表情から何となく判ったんだなと思うと、とても嬉しかった。

──CD+DVD仕様のDVDにはロンドンを訪れた際の模様が収録されていますが、和やかな雰囲気でマスタリング作業が進んだことが窺えますね。

清木場:ええ。レコーディングは人それぞれ録り方があると思いますけど、僕はストイックになればなるほどハマっていくタイプなんです。ストイックになり過ぎると、いろんな唄い方を試みたいと思ってまとまりづらくなる。だからみんなとバカ話しながらリラックスして、いざ歌録りをする瞬間にスイッチを入れたいんですよ。“行ける!”と思った瞬間にパーンと唄って、一発で決まるのが僕は好きですね。仮に10本テイクを録っても、最後に残すのは1本目のテイクなんですよね。

──では、いつも唄い直しは余りしないほうなんですか。

清木場:録り直しは余りしませんね。多少ピッチがズレても、感情がちゃんと伝わっていればそれでいい。アレンジの段階で自分の中でイメージを固めちゃうので。ロックは練習してやるもんじゃないだろうと常々思っていますからね。でも、簡単に録って“ハイ、終わり”っていうわけではないですよ。僕はストイックになり過ぎて苛々するのがイヤなんです。大好きな音楽だからこそ、一時の感情に左右されずに冷静に良し悪しを判断したいんですよね。そこは周囲に見せたくない努力なんですけど。

──煮詰まることの多いレコーディングだからこそ、何物にもとらわれないフラットな視点が求められますからね。

清木場:そうなんです。あと、そこに携わってくれるスタッフはいい意味で何をやってもOKを出してくれるので、いいものはいい、悪いものは悪いという判断をちゃんと自分で下さなければソロ活動はできませんよね。

──タイトル・トラックの「Image」は、思い描いていたイメージが打ち砕かれた時にどう対処するか、清木場さんなりの哲学みたいなものが込められているように感じましたが。

清木場:アーティストとして先を見据えてイメージすることは毎日しているんですよ。自分は将来こうなりたい、50歳になっても唄うんだと思いながら歌詞を書いたり、曲を作ったり、ライヴに臨んだりしているんですけど、イメージ通りに行かないことのほうが人生は多いと最近よく考えるんです。でも、表面上は平然を装いながらも僕はそれに喰らい付いて“絶対に覚えとけよ!”と思える根性だけはずっと持ち続けているから、何とかやっていける。いじけたくないんですよ。イメージ通りには行かなくても、自分に負けないイメージだけは常にあるんです。

──辛酸を嘗めた上でもなおポジティヴであろうとする強靱な意志が貫かれた歌ですよね。

清木場:僕自身、凄くポジティヴなんですよ。50歳まで生きたとしても、あと23年あるし、それまでには何か見えてくるものがあると思う。だから今は焦らず、でもブレないようにちゃんと足固めをしておきたいんですよね。僕がイメージする自分自身というのは、常に今の自分よりも高いところにあるものなんです。もっともっと上に行きたいと思う。その“上に行きたい”とは何なのか、自分の中でよくイメージするんです。売れてお金持ちになることなのか、東京ドームでイヴェントをやることなのか、いい歌を唄うことなのか、ずっと唄い続けることなのか──たくさんのイメージがあるんですけど、何よりもまず自分に負けたくない。今の自分よりも上に行きたい。人に勝ったり負けたりするのは自分次第でどうにでもなるけれど、自分に打ち勝つのは凄く難しい。

──勝ち負けのジャッジも自分でするわけですからね。

清木場:ええ。ちょっと前までは自分のマイナスな部分に気づかない振りや見ない振りをしていたんですけど、今はそれが命取りになると思っているんです。一個一個ちゃんと気づくようにして、昨日の自分よりも今日の自分のほうが素晴らしくありたい。自分は音楽バカではないので、どうしても人生が優先事項になってしまうんですよ。より楽しく生きるためにはどうすればいいのかという視点についなってしまう。

──でも、“唄い屋”を自認する清木場さんとしては、歌と人生はつがいのように決して離れないものですよね。

清木場:もちろん。小さい頃からマイクを握って唄っていたし、マイクがあれば普段恥ずかしくて言えないことも躊躇なしに伝えることができますからね。今回のアルバムの曲もいろんなタイプがありますけど、ひとつの歌詞の中で言いたいことは通ずるところがあると思うし。それは言うなれば“生きること”というか、格好付けて言えば“生かされる喜び”ですよね。神様に生かされているわけじゃなくて、自分自身に生かされているということ。だからこそもっとがむしゃらに生きたい。

生きることにストイックであればいい歌が唄える

──そんなテーマが通底しているからこそ、アルバムの最後を大いなる人間賛歌と言うべき「人間じゃろうが!」で飾るのは必然だったんでしょうね。

──そんなテーマが通底しているからこそ、アルバムの最後を大いなる人間賛歌と言うべき「人間じゃろうが!」で飾るのは必然だったんでしょうね。

清木場:そうしたかったんです。自分で唄っていてもゾクゾクする歌ですからね。理解している意味合いを含めて、自分にしか唄えないだろうし。僕のことを全く知らない人がたまたまこの歌をラジオで聴いたら、もの凄く驚くと思うんですよ。“「人間じゃろうが!」って何だ!?”って(笑)。でも、そこに込めたメッセージ性も踏まえて音楽を楽しみたい。「五日間……バックレよう」もふざけたタイトルだと思うけど、真剣に生きる中でも遊び心を絶対に忘れたくないんです。あくまで面白く、楽しくやりたい。音楽は根本的にそういうものだと思うから。

──今回のアルバムは、清木場さんに対して一定の先入観がある人にこそ是非聴いて欲しい作品ですよね。普段はライヴハウスに通ってアンダーグラウンドなロックを愛聴している本誌の読者は特に。

清木場:そうですね。ライヴハウスでも是非ライヴをやりたいと思っているんですよ。やっぱり、ライヴハウスが一番好きですからね。去年、初めて地元の山口にある小さなライヴハウスでライヴをやったんですけど、お客さんもバンドもみんなイケイケで熱くて、凄く楽しかったですからね。大きいホールは大掛かりな演出もできるから楽しいんですけど、ロックをやるならライヴハウスが一番ですよね。1曲目でその日上手くやっていけるかどうかが判りますから。

──9月5日から行なわれるツアーはZepp公演を主軸としたものですが、大きいホールはオーディエンスとの距離感を掴むのに時間が掛かりますか。

清木場:いや、そんなことはないですよ。Zeppは今までの経験上で言うとまだ小さいほうなので、一番やりやすいです。500人キャパの会場からZeppクラスまでが凄く気持ちいいんですけど、有り難いことに僕には素晴らしいスタッフが周りにたくさんいてくれるので、どんな会場でもライヴは楽しくできていますね。

──Zepp主体のツアーでありながらも、ファイナルは清木場さんの地元の山口市民会館というのが如何にも清木場さんらしいと思ったんですが、これは自分を育ててくれた土地に対する感謝の念から実現の運びになったんでしょうか。

清木場:そうですね。凄く小さな会場なんですけど、僕にとっては生まれ育った場所なので、実現できて凄く嬉しいです。20歳まで山口で過ごして、音楽とは無縁のところでムチャクチャに過ごして、いろんなことを経験して…。山口時代に培った根性がなければ、この世界に入ってすぐに心が折れていたと思うし。山口市民会館は椅子席だけど、お客さんをずっと立ちっぱなしにして盛り上げたいですね。

──他の唄い手にはない、“唄い屋”清木場俊介にしかないものとは何だと思いますか。

清木場:感情を爆発させるスイッチかな。ライヴでも、バラードを唄う前にわざと笑えるMCをするんですよ。その後にスイッチがパーンと入ってバラードを決める。そのギャップが余りにも激しいから、自分でも同一人物に思えない時があるんです(笑)。バラードの最後のほうでもう一度スイッチを爆発させると、感情の入った歌詞とメロディが相乗効果として活きてくる。その瞬間のお客さんがシビレる姿を見ると“よっしゃ!”と思いますね。そういう切り替えの早さ、幅広いジャンルに適応できる能力はソロ活動を始める前に学べて凄く勉強になったし、何一つ無駄にはなっていないんです。今も凄く楽しい人生ですしね。

──清木場さん自身が貪欲に人生を楽しんでいるからこそ、“僕等は皆同じ人間だ。体には同じ赤い血が流れてる。”という「人間じゃろうが!」の歌詞も大きな説得力を持って聴き手に伝わって来るんだと思いますよ。

清木場:がむしゃらにやっていた10代の頃に、楽しくない人生を散々過ごしてきましたからね(笑)。今は唄うことが凄く楽しいし、生きることに対してストイックであれば自ずといい歌が唄えると思っているんです。適当に生きていると「人間じゃろうが!」みたいな歌も説得力が薄れてくるでしょうし。音楽に対してはこれからも楽しく突き詰めて、自分の意志を貫いていきたいですね。過去は関係なしに全部取っ払って、このアルバムでようやくスタートラインに立てたと思っているので、今からが勝負ですよ。ここからが本当の意味での清木場俊介の始まりだと思っていますから。