映画『アイム・スティル・ヒア』

【監督】ウォルター・サレス

【脚本】ムリロ・ハウザー、エイトール・ロレガ

【出演】フェルナンダ・トーレス、セルトン・メロ、フェルナンダ・モンテネグロ

【音楽】ウォーレン・エリス

【撮影】アドリアン・テイジド

2024年|ブラジル、フランス|137分

©2024 VideoFilmes/RT Features/Globoplay/Conspiração/MACT Productions/ARTE France Cinéma

【日本公開日】2025年8月8日(金)ロードショー

『セントラル・ステーション』(1998)や『モーターサイクル・ダイアリーズ』(2004)などの監督ウォルター・サレスが12年振りにメガホンをとった『アイム・スティル・ヒア』。

祖国であるブラジルの実話をもとにした本作、第97回アカデミー賞の国際長編映画賞、第81回ヴェネツィア国際映画祭の最優秀脚本賞、第82回ゴールデングローブ賞ではフェルナンダ・トーレスがブラジル人女優として初の主演女優賞と、多くの称賛を得た作品。シンプルで繊細で骨太、そして想像を搔き立てる作品だ。

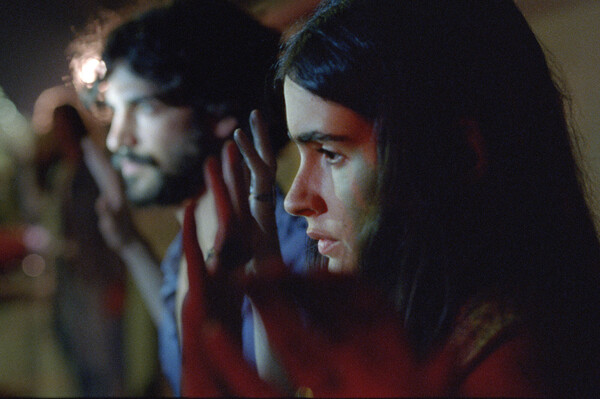

舞台は1970年代、軍事政権のブラジルのリオデジャネイロ。軍事政権といっても人々の日常は映画を観ている私たちの日常とそう変わらない。いや、もっと楽しそうだ。海岸でビーチバレーをする子どもたちや10代の若者たち。アレ? 青春映画? かと思う。ビーチには姉妹と弟の5人がいて、ビーチの前の通りを渡ってすぐに姉妹と弟の家がある。フェルナンダ・トーレス演じる母親エウニセがいてハウスキーパーもいる。かなり裕福な家。軍事政権下といっても、いやだからこそ、マスコミは報道を多少規制されているのかもしれない。

そしてこの時代のブラジルの景気は好況。富裕層は政府が何をやっているか気にせずに暮らせた。エウニセの夫ルーベンスは建築関係の仕事をしているが、前職は国会議員。エウニセの知らない人からの電話もあるが、当時の知り合いだろうぐらいに思っている。

夫婦は子どもたちを愛し、子どもたちは個性豊かでノビノビと育っている。子どもたちの部屋にはレコードがあり、ポスターが飾られている。このへんのイキイキとした描写、エピソードがとてもいい。長女のロンドンへの留学が決まり、送別会では家族、友人らが集まりレコードをかけダンス。ロンドンで暮らし始めた長女からの手紙とビデオテープには「ジョン・レノンと同じ場所を歩いた!」とアビイ・ロードを歩く映像。ビーチの記念撮影では「チーズ!」の代わりに「独裁反対!」なんと言う大人がいるけど、それも大笑いする余裕がある。

だが、ビーチの前の通りを軍用車両が通る。検問も行なわれている。テレビからは大使館の大使誘拐事件やテロリスト逮捕のニュースも流れてくる。不穏な空気になっていく。

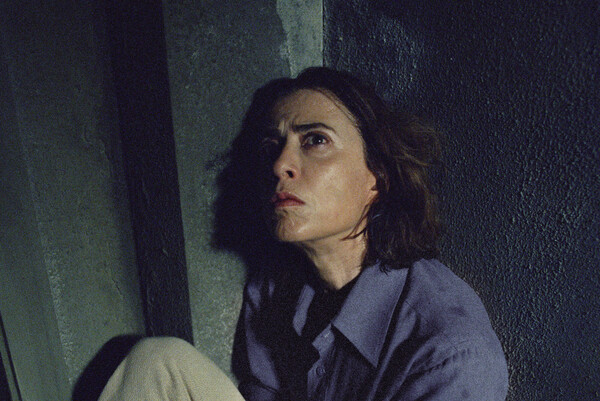

見知らぬ男たちが訪ねてきて、家族の大黒柱のルーベンスを連行していく。更にエウニセと次女も一時的に連行され、「この中に知り合いはいるか?」とリストを見せられる。「いない。それより夫はどこ?」と聞いても何も教えてはくれない。何も知らない、何もわからない。そうやって時が過ぎていく。映画を観ている私自身ももちろん何も知らないし何もわからないわけで、エウニセに同化していくような不思議な感覚になる。そしてブラジルの過去の出来事は、近未来の日本にあり得る出来事かもしれなく、“何も知らない”ということが、いかに不安で恐ろしいか思い知る。

何不自由なく暮らしていた家族は経済的にも困窮。しかしエウニセは変化していく。いや、子どもたちを守る、夫を探し出す、それは最初から変わらない気持ちだろう。その気持ちを行動に移していく。静かに、屈服しないと覚悟を決めて。

ブラジルが軍事政権下ということは描かれているけど、それ以外の説明はほとんどない。権力者も出てこない。ルーベンスがなぜ連行されたのか、連行はしたのは誰なのか、何の組織か。生きているのか殺されたのか。ドキドキするがミステリーやサスペンスとも違う。実話をもとにしているけどドキュメンタリーではない。社会派ドラマであるけど、家族の物語で女性の自立の物語でもある。

政権が変わり1990年代、そして2000年代以降。先住民の権利保護を主な仕事とする弁護士となったエウニセは、ルーベンスが何をしてきたか、どういう生き方をしてきたかをずっと考えていたんじゃないか? それは自分はどう生きて何を残していこうか考えることとイコールなのだ。

最後、老年期のエウニセを演じるのは、フェルナンダ・トーレスの実の母親で、『セントラル・ステーション』でブラジル人初のアカデミー主演女優賞候補となったフェルナンダ・モンテネグロ。母から娘に受け継がれた。

効果的に使われる音楽はブラジルの大御所カエターノ・ヴェローゾなど。1964年から1985年まで続いた軍事政権の時代、ブラジルのミュージシャンたちは政府に抵抗したり、亡命せざるを得なかったりしたそうだ。政府に抵抗したミュージシャンの音楽が流れる。ウォルター・サレス監督の意志の表れだろう。(Text:遠藤妙子)