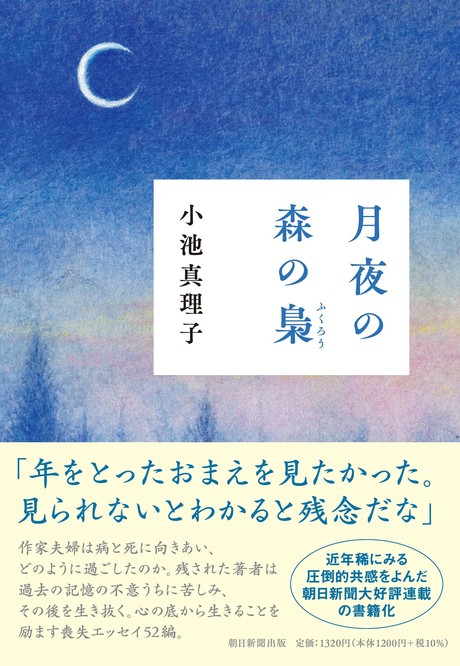

作家・小池真理子が、 2020年1月に亡くなった夫で小説家の藤田宜永の肺に腫瘍が見つかってから死別するまで、 そしてその喪失と向き合う日々を描き、 朝日新聞連載時から多くの読者の共感を得たエッセイ「月夜の森の梟」の書籍化が決定。 2021年11月5日(金)に朝日新聞出版より発売。

「年をとったおまえを見たかった。 見られないとわかると残念だな」

夫の藤田宜永の肺に腫瘍が見つかってから、 作家夫婦はどのように病と死の不安とともに暮らしたのか。 残された著者は過去の記憶の不意うちに苦しみ、 その後を生き抜く。 心の底から生きることを励ます喪失エッセイ52編。 朝日新聞連載時には、 同じくかけがえのない人との別れを経験した読者から多くの共感の手紙、 メール、 FAXが届いた。 また、 著名人からも絶賛の評が寄せられている。 連載をまとめた書籍は11月5日(金)に全国書店、 ASA(朝日新聞販売店)、 ネット書店で発売。

本文より

あと何日生きられるんだろう、 と夫がふいに沈黙を破って言った。 /「……もう手だてがなくなっちゃったな」/私は黙っていた。 黙ったまま、 目をふせて、 湯気のたつカップラーメンをすすり続けた。 /この人はもうじき死ぬんだ、 もう助からないんだ、 と思うと、 気が狂いそうだった。 (「あの日のカップラーメン」)

余命を意識し始めた夫は、 毎日、 惜しむように外の風景を眺め、 愛でていた。 野鳥の鳴き声に耳をすませ、 庭に咲く季節の山野草をスマートフォンのカメラで撮影し続けた。 /彼は言った。 こういうものとの別れが、 一番つらい、 と。 (「バーチャルな死、 現実の死」)

たかがパンツのゴム一本、 どうしてすぐにつけ替えてやれなかったのだろう、 と思う。 どれほど煩わしくても、 どんな忙しい時でも、 三十分もあればできたはずだった。 /家族や伴侶を失った世界中の誰もが、 様々な小さなことで、 例外なく悔やんでいる。 同様に私も悔やむ。 (「悔やむ」)

昨年の年明け、 衰弱が始まった夫を前にした主治医から「残念ですが」と言われた。 「桜の花の咲くころまで、 でしょう」と。 /以来、 私は桜の花が嫌いになった。 見るのが怖かった。 (「桜の咲くころまで」)

元気だったころ、 派手な喧嘩を繰り返した。 別れよう、 と本気で口にしたことは数知れない。 でも別れなかった。 たぶん、 互いに別れられなかったのだ。 /夫婦愛、 相性の善し悪し、 といったこととは無関係である。 私たちは互いが互いの「かたわれ」だった。 (「かたわれ」)