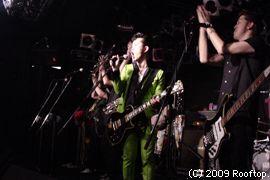

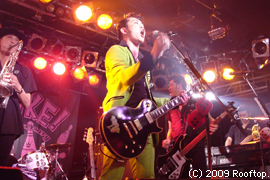

昭和83年(2008年)4月13日に日比谷野外音楽堂で行なわれたライヴをもってザ・マックショウがひとまずの活動休止をしたことを受け、その母体であるザ・コルツが遂に動き出す。まずはそのウォーミング・アップとして、"HATS IN WONDERLAND"、"IN HATFUL HELL"というサブ・タイトルがそれぞれ冠されたメジャー時代(1997〜1999年)とインディー時代(2000〜2008年)のベスト・アルバム2枚を緊急リリース、その発売記念ライヴを今月8日に代官山ユニットにて行なう(チケットはソールド・アウト)。スカ、ブルース、カントリー、ロカビリー、ディキシーランド・ジャズといったありとあらゆるルーツ・ミュージックを我流に咀嚼して怒濤のパーティー・ミュージックを奏でる至高のエンターテイメント楽団として名を馳せてから早十数年、「やりゃあできんじゃん!」という頑ななDIY精神と音楽に対する深い愛情の念という彼らが一貫して体現してきたものが今なお不変であることは、岩川浩二がベスト・アルバムについて語り倒したこのインタビューを読んでもらえればよく判るはずだ。まるで時代と逆行するようなオールディーズ・バット・ゴールディーズな音楽的嗜好やアナログ・メディアに対する深いこだわりにアナクロニズムの極致を見るかもしれないが、岩川は決して最新の音楽やコミュニケーション・メディアの動向への目配せを怠っているわけではない。むしろそうしたトレンドにはかなり敏感であり、それを見極める彼の慧眼には常に確たる根拠がある。その拠り所とは、コミュニケーション密度の高い手作りの表現こそが素晴らしいという揺るぎない確信である。彼は安直にテクノロジーの力を借りた味気のない音楽に唾を吐き、過剰な情熱と温もりを注ぎ込んだ音楽作りにひたすら邁進する。だからこそコルツやマックショウの音楽は薄っぺらい音楽に辟易した我々の琴線に触れまくる。だからこそロックンロールに淫してきた我が身の来し方を正当化できる。だからこそこうしてまたコルツの音楽を享受できる幸運に僕は心から感謝したいのである。(interview:椎名宗之)

ずっとやってきたのは"自分が楽しめる音楽"

──このタイミングでコルツの活動を再開させたのはどんな経緯で?

岩川:以前からやろうやろうとは思ってたんですけど、なかなかタイミングが合わなくて。僕がマックショウをやってた間にもどのタイミングでコルツをやるか見計らっていたものの、常時5、6人いるメンバーもみんな忙しいし、この歳になるといざ集まるだけでも結構大変ですから。まぁ、いつでもいいだろうと思ってたんですよ(笑)。いずれやればいいと思ってたから。で、去年ようやくマックショウの活動が一旦落ち着いて、やろうやろうと言っててこのペースですよ。かれこれもう1年近く掛かっちゃったので。

──マックショウとしての活動が予想以上の反響があったことも活動再開が遅れた原因なのでは?

岩川:そうそう。マックショウも本当は3年くらい前に辞める予定だったんだけど、勢いが留まらなくて。ああいう基本的なロックンロールはどこかにピークがあって徐々に下降線を辿っていくような印象があったのに、なかなか落ちていく気配がなくて、こちらとしても辞め所がなかったんですよ。パチンコで言えば、後に用事がある時に限って玉が出るわ出るわっていう感じで(笑)。

──ははは。マックショウは結局6年間続いたことになりますね。

岩川:うん。さすがにもう長いだろうと。もう20代じゃないし、これをずっと続けていくのは厳しいなと思って(笑)。もちろん、僕らとしては凄く嬉しかったんですよ。ああいうヴィンテージなロックンロールを聴きたいヤツがまだいっぱいいるんだなと実感できたから。ある種、コルツよりも判りやすかったんだろうし、コルツのお客さんも離れることなく見守ってくれてたし。

──"KOZZY IWAKAWA"としてのソロ活動もありましたしね。

岩川:そうなんですよ。そういういろんなプロジェクトに時間を取られちゃったんですね。コルツというのはもう20年近くやってるバンドで、いつでもそこに戻れる感覚があったから余計にいつでもいいやと思ってたんです。ロック好きな連中からの認知もある程度あるしね。今回出る2枚のベストはメジャーとインディーに分けてますけど、それ以前にもずっと活動していたわけで。コルツを結成したのは90年代に入ってすぐだったんだけど、全体的にロックが面白くなかった時期だったんですよ。

──いわゆるバンド・ブームが終息に向かって、ライヴハウスも冬の時代と呼ばれていた時期ですよね。

岩川:バンドにもよるんだろうけど、90年代に入った頃というのは総じてつまんない時期でね。今になってパンクって...何それ!? みたいな(笑)、そんな気恥ずかしさがあった。僕らも最初はハードな感じのロックをやってたんだけど、やればやるほどつまらなくなっていって。そこからいろんな音楽的変遷を経ていくわけですけどね。で、確か2000年くらいかな、コルツとしての活動をやりきった感があったんですよ。次に何をやるか考える前に、コルツの制作という名目でトミー(神田)とふたりでアメリカへ行ったんです。そこで言葉も通じない向こうのミュージシャンと一緒にレコーディングをすることになって、ありきたりなロックンロールを演奏してみたら、"OK、これじゃん!"と素直に思えたわけですよ。ロックンロールは普遍的なもので、世界共通のものなんだとその時によく理解できたんですよね。そこで随分気持ちがラクになって、コルツももっとベーシックなところへ立ち返ろうと思い立ったんです。だから今回のベストは、原点に立ち返る前と後で分かれているんですよ。

──初期のコルツはクラッシュを彷彿とさせるイメージがありましたよね。

岩川:僕はキャロルとクラッシュが好きなんですね。ああいう男らしいロックンロールが。広島の片田舎に住んでたガキの頃は音楽のことも余りよく判らないし、当時の流行りなんて関係なく、音楽って言えば僕にとってはキャロルとクラッシュだった。それしか知らなかったし、どうも周りの連中とは意見が合わねぇなというのは薄々気づいていたんですけどね。当時はヘヴィ・メタルが全盛の頃だったから合うわけがないんだけど(笑)。18で高校を卒業して東京に出てきて、いろんな音楽を知る中で自分もバンドを始めることになるんだけど、基本的にやってたことはずっと"自分が楽しめる音楽"ってことなんです。それプラス、仲間内で集まってワイワイやるっていうのが基本的なテーマとして常にあったと思いますね。

自分たちの持ち味を出せるのは"パーティー"

──スカ、ブルース、カントリー、ロカビリー、ディキシーランド・ジャズといったありとあらゆるルーツ・ミュージックをごった煮にしたコルツの引き出しの多さは、ステレオ・タイプのパンクに飽き足らずにレゲエやダブといった音楽的要素を貪欲に採り入れたクラッシュに通ずるところがありますよね。

岩川:そうですね。あと思うのは、それまではクラッシュなんてダサイと思われていたのに、スカとかレゲエが持て囃されるようになって急に格好いいものとして捉えられるようになりましたよね。クラッシュをファッション的に語られるのがつまんなくて、そこへ入り込む余地をなくすために僕らは囚人服を身にまとうようにしたんですよ。何て言うか、クラッシュが再評価を受けて以降特にそう思うんだけど、音楽性がどうこうとか、何年の何月にジョー・ストラマーがどうしたこうしたとか、みんな凄くマニアックになったりするじゃないですか。そういうのが僕は面倒くさくて、格好良ければそんなの別にどうでもいいじゃんと思ったわけですよ。僕らはスカ、レゲエ、ジャズ、ジャイヴとかをただ純粋に格好いいと思ってやっていただけで、それをやたらと専門的に語られるのは正直面倒くせぇなと思ってましたから。

──決してアカデミックになることなく、純然たるエンターテイメントとしてルーツ・ミュージックを聴かせるのがコルツの醍醐味でしたからね。囚人服の衣装や派手なパフォーマンスもその一環としてあったと思うし。

岩川:そこですよね。今でこそクラブでDJの合間にバンドが演奏したり、いろんなイヴェントも行なわれるようになったけど、僕らがコルツを始めた頃は全部自分たちで仕掛けるしかなかったんです。下北や渋谷のライヴハウスで深夜にイヴェントを打ってみたりね。当時は「こんな夜中にどうやってライヴを見に行けばいいんですか?」なんて言われたりしたし(笑)、お客さんが帰れなくて可哀想だから朝までライヴをやったりもした。僕らに必要なのはパーティーで、ライナーノーツに書いてあるようなマニアックな情報なんかじゃなかったわけです。で、そのパーティーをもっと面白くするには、もっとお客さんを楽しませようとするにはお金を掛けないとダメだなという結論に至って。

──もともと大所帯だし、衣装を含めた視覚的効果への投資を考えると、ある程度の予算は必要悪ですよね。

岩川:うん。でも僕らにはお金なんてないから、当時のインディーからメジャーへ移籍することになるんですけどね。僕の考え方はスクエアなんで、自分たちの音楽性がどうこうなんてどうでもいいんです。音楽をやり続ける上での強い意志みたいなものは、今回のメジャー時代のベストを聴いても余りないね(笑)。凄く行き当たりばったりだし。でも、その中で自分たちの持ち味を一番出せるのはやっぱりパーティーなんですよ。今改めてメジャー時代の音源を聴くと、細かいアレンジをかなり時間掛けてやってるんですよね。一流のスタジオも使ってたし、お金も相当掛かっただろうなと思うよね。最初はこのメジャー時代のベストもリミックスを施そうかと思ったんだけど、これは必要ないなと。ヘンに手を出さないほうがいいなと思って。ない知識を絞ってみんなで一生懸命作った音源なんだから、このままでいいじゃないかと。まぁ、一応リマスターだけはやったんですけどね。

──メジャー在籍はわずか2年で、自由な活動を優先して再びインディーに戻るのが如何にも岩川さんらしいと思うんですが。

岩川:まぁ、確かにそれも理由のひとつだったし、コルツの前にやってたバンドもメジャーでやってたからイヤなところもよく知ってたんですけどね。レコーディングも余り好きじゃなかったし、第一、人前に出ること自体が余り好きじゃないし(笑)。

──バンドマンらしからぬ発言ですけど(笑)。今回のベスト・アルバムの選曲の基準というのは?

岩川:単純にメンバーが好きな曲ですね。それは自ずとライヴの定番曲と重なるし。インディー時代のベストは思うところがあって、メジャー時代のベストとは趣旨が異なるんですけどね。

つまらないCDが売れるわけがない

──インディー時代の"IN HATFUL HELL"のほうは、『ヘイル!ヘイル!ロックンロール・バンド』と『あの娘とロックスヴィル・ドライブ』が新たにレコーディングされていますよね。

岩川:そうなんです。ミックスも全曲やり直してるし。と言うのも、インディーに戻った2000年頃っていうのは、やろうとしてることと出てくる音の違いにジレンマを感じていた時期なんですよ。インディーでまたやり始めようとした時に、自分たちでレコーディングしようと思ったらエラくお金が掛かることに気づいて、スタジオって高いんだなと。1時間も居眠りしてたら大変な出費になるぞと(笑)。その教訓を踏まえて、レーベルを移籍してレコーディングにお金を掛けないようにしたら、今度は音が異常に悪くて。今思えばプロトゥールスが出始めの頃だったこともあるんでしょうけど、さっき言ったアメリカへ行った時のレコーディングも凄く音が悪くてね。これなら全部自分で録ったほうがいいなと思ったわけですよ。それが自分でスタジオを作ろうと思ったきっかけなんです。最初は3万円くらいの機材を使ってたんですけどね(笑)。それ以降は徐々に機材を揃えて、持てる知識をフルに使って、アルバムを追うごとに理想の音に近づいていったんです。ここ3、4年に発表した作品は今の感覚でも鑑賞に耐え得るんだけど、それ以前の作品は余りにも幼稚に感じるんですよ。もちろん当時は当時で一生懸命やってたんだけどね。今ならそれなりのスキルもあるし、当時やりきれてなかったこともやれるし、何よりもっとしっかり聴いてもらいたかったので、全曲ミックスし直したんです。メジャー時代のベストと並べて聴かれるわけだから、遜色のないように。...まぁ、そりゃ遜色はありますよ? だって当時は1500円くらいのマイクで録ってるんだから(笑)。

──でも正直、ベスト・アルバムというのは少々意外でした。てっきり新作で勝負してくるのかと思っていたので。

岩川:確かにね。ただ、自分で言うのも何だけど、コルツの昔の曲もなかなかいいなと思って(笑)。CDがなかなか売れないなんて話をよく聞くけど、そりゃそうだよね。だって、つまんないCDばっかりだもん。紙ジャケとかリマスター盤とか、手を替え品を替え出てるけど、本当に聴かれる音楽っていうのは、ロックの場合王道なものが多いでしょう? それはなぜかと言うと、CDを出すことをみんな甘く見すぎてたんじゃないかと思うわけ。特にプロトゥールス以降。もちろんいい音楽もいっぱいあると思うけど、内容の良くないCDが世に溢れ返った結果なんじゃないかな。僕としては、この好対照な2枚のベストを聴き比べて欲しいんですよ。ちゃんとお金を掛けて頑張って作ったメジャー盤と、予算15万円程度から始めて自分でも納得の行くレベルまで到達したインディー盤と。あと、その辺のつまんないCDとこのインディー時代のベストを聴き比べて欲しい。インディーだってここまでやれるんだからさ。

──インディーで再出発して以降、8年間の手間暇が掛かってますしね(笑)。

岩川:そうだね(笑)。マックショウだって、売れてる枚数は全然減らないんですよ。きっと何かがあるんだろうし、その何かがないCDは必要とされないんじゃないですかね。

──マックショウをきっかけにコルツを知ったファンもたくさんいるんでしょうね。

岩川:うん、たくさんいると思います。

──そういうファンにとってもうってつけのベスト・アルバムですよね。

岩川:そう思いますよ。そんな経緯もあって、まずはこの2枚を出そうと。あと、スローとかミディアムのナンバーを集めたベストはまた別個に出そうと思ってます。そんなサザンオールスターズじゃないんだから、需要があるのかどうか判らないですけど(笑)。

──『ヘイル!ヘイル!ロックンロール・バンド』と『あの娘とロックスヴィル・ドライブ』の新録は、誰がギターを弾いているんですか。

岩川:今はハリスをやってるセイジが弾いてます。たまたまスタジオにあいつがいて、その場で「ギター弾けよ」って言ったら驚いてましたけど(笑)。僕はそういう場を作りたかったんですよ。たまたまそこにギタリストがいたらギターを弾いてもらう。ピアニストがいたらピアノを弾いてもらうっていうふうに。そんな軽いノリでもちゃんといい曲が録れるのをインディーでも証明したかったと言うか。メッセージとまでは行かないまでも、それに近いものをこのインディーのベストには込めたかったんです。1日に何十万も払わなくちゃいけないエンジニアを使わなくても、自分たちにだってできるんだよっていうね。腕のあるエンジニアも高い機材も関係ない、やっちゃったもん勝ちなんだよってね。

とても新鮮に響いたコルツのレパートリー

──マックショウのDIY精神に溢れた活動は、岩川さんが今仰った言葉にすべて集約されていますよね。

岩川:そうなんですよね。マックショウもある意味、コルツの活動の中のひとつなんです。やっちゃったもん勝ちだし、その気になれば野音だって売り切ることもできる。まぁ、マックショウは野音なのに、なんでコルツは代官山のユニットなんですか? って散々言われてますけどね(笑)。ユニットのワンマンはすぐに売り切れちゃったから。余り大きなハコでやるのもどうかと思うんですよね。コルツでも渋谷公会堂や赤坂ブリッツ、中野サンプラザとか大きい所でライヴをやったけど、それほど面白くはなかった。マックショウの野音は面白かったですけど。野音はやってて気分も良かったし、客席から返ってくるグルーヴも凄くあったしね。そういう感覚が渋公とかにはないですから。

──大きなホールになると、さっき岩川さんが仰っていたパーティー感が薄れるからでしょうか?

岩川:大きいホールでパーティーをやるには、もっとお金を掛けないとダメですからね。ただそうなると、自分たちの手から離れていくようなところがある。その感覚は当時メジャーにいた頃からあったんですよ。渋公だったら向かいにあるエッグマンのほうが断然いいぞっていう。

──そこは痛し痒しですよね。面白いことをやるにはお金も掛かるし、必要以上にいろんな人の手を介すことにもなるけれど、そうなると今度は自分のやりたいことにいろいろと制限も出てきてしまうわけで。岩川さんにとっては、そのバランスと格闘し続けてきたこの10年間という感じじゃないですか。

岩川:そう、いい塩梅を保つのが凄く難しい。コルツは仲間内でも大きな存在だし、たくさんの人が関わるし、大事にもしたいけれど、気軽にも動きたいんです。地方のライヴハウスに出て下さいと声を掛けられたら、「おう、いいよ!」って気軽に行ってあげたいわけ。でも、自分たちが見せたい最低限のレベルをクリアにするためには、なかなかそこまでのことができない。そういう活動に制約のある時期がコルツは長いこと続いていたんですけど、今後はそれも解消されるような気がするんですよ。渋公で何千人も入れてやるようなライヴはもうやらなくていいと思うしね。

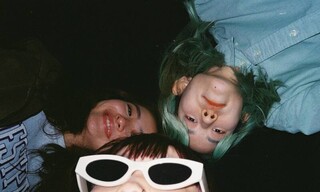

──ユニットでのライヴの面子はどんな感じなんですか。

岩川:セイジもいるし、後は適当に来れるヤツは来いよって感じで(笑)。最近のメンバーは出ますけどね。歴代のメンバーには今ウチのデザインをやってるTAKASHIとかもいて、「1曲くらいベース弾けよ」って言ったら、「エッ、弾くのはイヤです」って言ってましたけどね(笑)。まぁ、自分が今そういうものをやりたいってことは、お客さんもそういうものが見たいのかなと思って。

──ベスト・アルバムの作業を通じて、コルツの音楽が新鮮に響いた感じですか。

岩川:うん。メジャーのほうは特にそう感じましたね。CDになってからの音を余り聴いてなかった気がする。作るまでが一生懸命で楽しかったんでしょうね、多分。鬼のようにアレンジを練ってましたから。『LIFE IS A CIRCUS』なんてそれこそ百万回くらいライヴでやった曲だけど、やっぱり新鮮でしたよ。きっちりアレンジもしてあるし。シングル曲もよく頑張ってたなと思うけど、やっぱりちょっと古いよね(笑)。僕は自分で作った音楽を古く感じるのがイヤだったから、当時から古くなるような音楽を作らないように努めてたんですよ。でもやっぱり、たかが何年かの違いで今の感覚とはズレてくるんだなとは思った。あと、スカコアとかあったなぁ...とか(笑)。そんなバンド、当時はたくさんいましたよね。

──メロコアが台頭してきた時は初期パンクっぽい音楽性を、ギター・ロックが出てきた頃はルーツ・ミュージックに根差した音楽性を...という具合に、コルツはその時々で流行っていた音楽とは絶対に相容れぬ方向に進んでいたじゃないですか。でも、岩川さんの中ではずっとキャロルとクラッシュが一貫したものとしてあるのが面白いなと思って。

岩川:そうですね。あと、僕はコルツの初期からずっと昭和好きって言われてるし(笑)。マックショウではそれをシャレでデフォルメしちゃってますけど。やっぱり自分が十代の頃に受けた衝撃が忘れられないのかもね。

──桑田佳祐さんが去年開催した『昭和八十三年度! ひとり紅白歌合戦』というライヴのタイトルを見た時、これ、マックショウのパクリじゃないか!? と思いましたからね(笑)。

岩川:ははは。あと、映画の怪人二十面相(『K-20 怪人二十面相・伝』)は革ジャンを身にまとってたよね(笑)。

──ああ、あれもマックショウのパクリですかね?(笑)

岩川:それは判らないけど、怪人二十面相は革じゃねぇだろう!? とは思ったよね(笑)。

今後の方向性はグッとシンプルになると思う

──ユニットの後にライヴを行なう予定は?

岩川:もうすでに何本か決めてますよ。やって楽しめるんだったらやったほうがいいと思うし。まぁ、これでまたCDのプロモーションを兼ねて長いツアーをやろうとか、手を伸ばしすぎるとキツくなってきちゃうんですけどね。コルツがなんで余り活動できないかと言えば、異常に呑み代が掛かるからなんですよ(笑)。とにかくバカじゃねぇか!? ってくらい呑みますから(笑)。

──まぁ、パーティーは酒がないと始まりませんからね(笑)。

岩川:でも、呑み代のことを考えると頭が痛くなりますよ。ツアーで地元の広島にも行きたいけど、呑み代を計算すると割に合わなくて行けない(笑)。ツアーは社員旅行的な意味合いが大きいから、ケチケチしないでグリーン車とかに乗りたいじゃないですか。まぁ、意外と小市民なんで実際にはグリーン車になんて乗りませんけど(笑)。

──今年はコルツの新作を期待しても良さそうですか。

岩川:やるなら必ず新曲は出来るし、練習するくらいなら録音しちゃったほうが早いみたいなところもあるんですよ。まぁ、こうしてまたコルツをやるわけだから、まずはユニット以外の場所でも何本かライヴをやりたいと思ってるところですね。

──ユニットのチケットを入手できなかったお客さんもたくさんいるでしょうしね。

岩川:買えなかった人のほうが多いみたいですけどね。まぁ、それは仕方ないですよ。だって、フライヤーを作る前にチケットが売り切れちゃったんですから(笑)。どんなライヴでもフライヤーはいつも原宿から撒いていくんですけど、フライヤーの準備をしようと思った矢先に「売り切れです」っていう連絡が入ったくらいなので。

──この2009年に仕掛けるコルツの音楽性はどんなものになりそうですか。

岩川:具体的なことはまだ余り考えていませんけど、この2枚のベスト・アルバムを集約したものになると思います。何かひとつの音楽性に偏ることなく、全部引っくるめてコルツなんだっていう方向性になる気がしてますね。今の世の中を見るにつけ、要らないものは要らないよなっていうのを痛感するんですよ。だからコルツの音楽性もどんどんシンプルなものになっていくんじゃないかな。人の曲の文句を言うのは良くないけど、「要らないだろ、それ」っていう過剰なアレンジも多いと思うんですよ。それが僕はどうも目に付いてしまう。モノにしてもどんどん新製品が発売されるけど、もういいじゃんって思う。僕自身、どんどん新製品が発売されていく勢いみたいなものは好きなんですよ。でも、もういいかなっていう。それは年齢的なこともあるのかもしれないし、こんな時代だから自分にしっくり来るものを吟味して選ぶようになってきたのかもしれないけど、ある程度のところでもういいかなと。コルツもずっと進化を続けてきたけど、自分たちはこういうことでいいんじゃないかっていうところに到達するような気がしますね。それはもうこれ以上進化しないっていう意味じゃなくて。そういう感覚はきっとお客さんも同じなんじゃないかな。

──ちなみに、マックショウはあの野音でのライヴをもって封印なんでしょうか。

岩川:いや、やれと言われればいつでもやれますよ。

──キャロルの解散ライヴと同じ日付と場所でライヴをやった以上、もう見納めなのかなと思ったんですが。

岩川:確かに最初はその野音にすべてを集約してこだわってやってましたけど、実際にやり遂げてみると、辞めようが続けようが別にどっちでもいいのかなと思って(笑)。みんながまたマックショウを見たいと言ってくれるのなら見せてあげたいと思うし、自分たちも時間に余裕があるなら是非やりたいですよ。だからまたやるのはやぶさかじゃないけど...凄く頑張った6年間だったので、ここで休まないと死んじゃうなっていう(笑)。スケジュールもここ数年ずっとタイトだったしね。

──四六時中革ジャンを着用するのも限界があるでしょうし(笑)。

岩川:最後まで革ジャンで走りきったな...っていう余韻をもうちょっと味わっていたいですからね(笑)。まぁ、マックショウに関しては新たにどうこうするって話は一切ないし、新しい曲が出来ればやるんだろうし。だからコルツもそんな感じなんですよね。新たな展開を考えて始めるわけじゃなく、"ヨシッ、久々にやるぞ!"っていうところから始まって、じゃあ何をやろうかって感じですから。どんどんそんなふうに自然体でやれるようになってきたし、それはメンバー各自がいろんなプロジェクトに取り組んできたからこそですよね。

流行り廃りなんて一切関係ない!

──コルツもマックショウも岩川さんのソロも根っこは同じなわけで、強引にラーメンに喩えるならば、極上の麺とスープをこしらえたら丼をどれにするかくらいの違いなんでしょうね。

岩川:そういうことですよ。ラーメンにもいろんな種類があるけど、ごく普通の醤油味が一番美味しいじゃんっていうね。そんなことを最近よく思いますね。僕らのレイドバックした感覚と言うか、楽器はヴィンテージなものがいいとか古い音が最高だとか言っている自分に対して、少し前までは後ろめたさみたいなものを感じていたんですよ。自分が止まっているんじゃないかっていう感覚に襲われちゃってね。でも最近は、新しい音楽的な要素を採り入れなくちゃいけないとか、そういう発想は全くなくなった。

──その境地に達することができるまではいろんな葛藤に苛まれるでしょうね。

岩川:そうでしょうね。自分は古くさい音が好きなんだけど、それだけじゃやっぱりダメなのかな? っていう感覚は、結局のところ自分自身で勝手に作っちゃってるんだと思う。僕自身、ここ何年かでそういう迷いは吹っ切れましたね。何が今っぽいとか今っぽくないとか、そんなことは全然関係ないんだなと。関係ないんだったら好きなことを思いきりやってやろうと。もちろん2009年のこの時代に生きているわけだから、デジタルの便利な部分は採り入れますけどね。

──むやみにアナログに固執するわけじゃなくて、デジタルで利用できるところはフラットな視点で採り入れようということですよね。情報過多の時代だからこそ、選ぶ主導権は常にこっちが握っていないと、っていう。

岩川:それは音楽に限らず、あらゆる物事がそういうことですよね。車だって古いのが好きなヤツはゴマンといて、環境にも悪いしお金も掛かるけどやっぱり好きだっていう。音楽もそれと同じだと思うんですよ。どうしてもなければ死んでしまうというレベルのものじゃないだろうし。

──マックショウ然り、ジャンコパートナー然り、コルツから派生したユニットの面白さは周知の事実なので、今後またどんなユニットが始動するのかも楽しみなんですよね。

岩川:それはもう時間の許す限りいろんなことをやっていこうと思ってるんですけど、なんせ身体はひとつしかないですからね。しかもそのひとつしかない身体でこれだけのことをやってるもんだから、如何ともしがたいっていう(笑)。

──次々とアイディアは浮かぶのに、身体がひとつしかないゆえに追いつかないジレンマはありますか。

岩川:それは凄くありますね。手間やお金のことなんて考えずに"これはいいぞ!"っていうアイディアがどんどん浮かびますから。でもやっぱり、40歳を超えて身体が付いていけなくなったりもするし(笑)。30代の後半なんて、ひと月に4枚くらいのアルバムを同時進行していたくらいなんですけどね。それはさすがにもうムリかなと(笑)。脂が乗ってる時は後先のことなんて考えずに"やっちゃえ! やっちゃえ!"ですからね。

──そのアイディアのスピード感はシンプルな境地に達したからこそですよね。迷いがなければ次々と新しい発想も浮かんでくるでしょうし。

岩川:そうですね。何事もシンプルなほうが伝わりやすいし、それはここ数年で学べたことですね。今は少し休めたから俯瞰で物事を見れているのかもしれない。で、コルツのベスト・アルバムを作ってみたら、メジャーのほうはいじる必要がなかったと。インディーのほうも頑張ってやってたんだなぁと思って、タイムマシンじゃないけど、ちょっと遡って手助けしてあげようって言うか。当時の音源は全部ファイルで取ってあるから、聴き返してみて"こういうことがしたかったんだろうな"と手を加えてあげた感じなんです。もちろん残すべきところは残しましたけどね。

──当時のご自身もきっと喜んだんじゃないですかね(笑)。

岩川:でも、録り直しは全否定ですからね(笑)。歌が全然聴こえないからダメ! こんなのは根本からやり直しだ! っていう(笑)。それは自分自身に対するダメ出しなわけですけど、何年か経ったら今度は今の自分がダメ出しされるのかもしれないし。まぁとにかく、この先新しいアルバムを作るとすれば、凄くいいものを聴かせられる気はしてるんですよ。

強い思い込みが周囲を巻き込んでいく

──こうしてロックスヴィル・スタジオ・ワンというスタジオを自分たちの手でこしらえて、その秘密基地とも呼べる場所で音源も映像もフライヤーも雑誌の広告も何から何まで全部ハンドメイドで発信していく姿勢が個人的にもシビれるんですよね。

岩川:なんでみんなやらないのかな? とは思うけど、たまたまなんでしょうね。僕はたまたまこういうことができたけど。でも、本当は誰にもできることだと思うんですよ。みんなレコーディングやライヴをやって不満を覚えることがあるでしょうけど、その不満をなんで明日に持ち越すのかな? と思う。それも仕方のないことなんだろうけど、僕はそれがイヤな性格なので。いくら損をするようなことでも気に入らないことは絶対にイヤだし、好きでやってることに妥協はしたくない。いろんなことに手を出しすぎてキツイと感じることもあるけど、結局のところ好きでやってることですから。僕は全部を自分でコントロールしないと気が済まないんじゃないか? って言われることが多いけど、全然そんなことはないんですよ。各方面でプロフェッショナルがいるんだから、その人たちに任せればいいと基本的には思ってる。ただ、せっかくこんなアジトがあるんだったら使わない手はないと思ってやってるだけで。タダなんだしね(笑)。こういうスタンスで何年もやってきたからこそ、"岩川さんのところはああいう感じなんだな"って思われるカラーが出来てきたんでしょうね。どんなに大きなメジャー・レーベルだって、そうやって少しずつ自分たちのカラーを作ってきたわけで、僕のレーベルもまだその発展途上にあると言うか。そんなね、みんなが何十年も掛けて培ったものをたかだか数年で成し遂げようとしてるわけだから、これくらいのことは頑張ってやらなきゃダメだろうと思いますよ。

──マックショウのソフトバンク製オリジナル・テレフォンを本気で作るとか、常人は作りたくてもなかなか作れないと思いますけど(笑)。

岩川:まぁね(笑)。でも、そこをやるんですよ。思い込みですよ、思い込み。僕らの思い込みに周りが巻き込まれていっちゃうって言うかね。世の中みんなそういうものなんじゃないかな。集団でやるスポーツの世界でも、ひとりの選手のエネルギーに巻き込まれて凄くドラマティックな勝ち方をするとかあるじゃないですか。ああいうのは自然現象じゃないと思うんですよ。ちょっとクサいけど、すべては個人の強い思いから発するものだと思う。

──判ります。北京五輪でソフトボールの女子日本代表が優勝した試合はまさにそんな感じでしたよね。

岩川:うん。ジョー・ストラマーはきっとそういうことを言い続けていたんじゃないかと僕は思ったりもしますね。

──バンドなんて、そんな過剰な思い込みで動く最たるものですしね。

岩川:そうですね。クラッシュのライヴって、凄くドラマティックなサッカーの試合みたいなところがあるじゃないですか。

──ただ、周囲を巻き込むほどの思い込みを発する人間のキャラクターも、岩川さんのようにチャーミングじゃないとダメな気はしますけど(笑)。

岩川:いろんな条件はあるでしょうね。自分で言うのも何だけど、僕は結構面白いですよ(笑)。僕みたいなタイプの人間を好きな人が多いのも判るし。

──B.A.D RECORDS UNITEDの新規事業プランは何かありますか。たとえばポッドキャストをやってみるとか。

岩川:去年のクリスマスに、『恋のクリスマス★飛び出せ!ヤング情報局セブン・ファイブ・オー!』っていうトーク主体のCDを通販限定で出したんですよ。自作自演の曲もやってるけど、基本的にはポッドキャストみたいにメンバー同士で延々喋ってるんです(笑)。

──ビートルズもファンクラブ限定でクリスマスのEPを出してましたよね。

岩川:そうそう。それを思いついて出したわけです。これが有り難いことに爆発的に売れて、去年の年末は徹夜で袋詰めする作業をして大変だったんですよ。内容は本当にくだらないんだけど(笑)、これもある種の熱に促されてみんなが買ってくれたのかもしれない。

──岩川さんたちの無邪気な遊び心にファンが共鳴してくれたんでしょうね。

岩川:そういうことですよね。マックショウの場合は極力インタビューも受けない、テレビにも出ないというスタンスで、メンバーが喋る姿はDVDで少し見られる程度だったから、そこに希少価値があったのかもしれないですけどね。ポッドキャストには以前から注目はしてましたけど、それよりも僕はこういうお喋りCDのほうが断然面白いと思うんですよ(笑)。

人の手を介して作ったものの愛おしさ

──確かに、こうして形に残るアイテムのほうが嬉しいですよね。

岩川:そう、物は大事にしないといけません。若い人の中にはCDをiTunesとかに取り込んだら捨てちゃう人もいるって言うでしょう? そんなこと考えられないよね。まぁそれはさておき、ポッドキャストみたいな新しいメディアには素直に乗っかることができないんですよ。同じ理由でブログにも抵抗があるんです。全然そうは見えないと思いますけど、僕はかなり早い時期からコンピューターに慣れ親しんできたから、もう飽きちゃって。だから今は事務所の至る所にメモ帳を置いて、何でも手で書くようにしてるんですよ。打ち合わせの内容も誰かの電話番号も、手で書かない限りは全く身体に入ってこないから全部書くようにしてます。ボケ防止って意味じゃなくてね(笑)。何でも紙に書いて形に残す重要性っていうのを最近特に感じますね。

──"残す"という意味においては、デジタルよりもアナログのほうがやはり信頼できますよね。写経の書写として使われた日本最古の紙は1000年以上を経てもなお現存しているわけですから。

岩川:だから同じ意味で言うと、デジタルのCDよりもアナログのカセット・テープなのかなと。インディーのベストのほうに入ってる『T.K.O ROBBER』と『CHEAPSKATES』という2曲のボーナストラックは、実はラフミックスのカセットから起こしたテイクなんです。あのカセットの音には勝てないんですよ。メジャーのベストに入ってる『EAZY COME & EAZY GO』も、アナログの7インチから起こしたものだしね。

──そうなんですか。敢えてカセット・テープというフォーマットで何かしらのアイテムを出すのも面白いですよね。

岩川:業務用カセットの録音機はもう手に入れてるんですけどね。まぁ、今やカセットを聴くハード自体が余り売ってませんけど(笑)。時間とお金が掛かる割にはアナログのLPもそれほど売れないけど、それもこっちのアプローチ次第なのかなと思います。データで作った音楽をオンライン上でやり取りして、何でもかんでも無菌状態のままっていうのにみんなそろそろ飽きてきてるんじゃないですかね。全体的にそんなふうになってる気がするな。

──摩擦係数の高さがコミュニケーションの深さを生むと思うし、何もかもデータ上のやり取りじゃ余りに味気ないですよね。

岩川:だと思うし、無菌状態のまま作られた音楽はやっぱりそんなふうにしか聴こえない。簡単に作ってるのが透けて見えてしまうと言うか。逆に、凄い情熱を持ってグッと魂を込めて作ってるような音楽は目立って聴こえる。世界的にメジャーなバンドの音楽はそうですよね。どの雑誌を見ても載ってるレッド・ホット・チリ・ペッパーズ、オアシス、グリーン・デイなんかは普通じゃんと思うけど、やっぱりいい音楽を作ってるなと感じる。僕も彼らを見倣っていい音楽を作らなきゃいけないと思いますよ(笑)。だって、後世に残るものなんだからね。

──ある脳科学者の話によると、人が掛けた手間っていうのは他人の脳にもしっかりと伝わるらしいんですよ。だから、表現に携わる人間は手間暇を惜しまずに表現と向き合って欲しいですよね。

岩川:手間暇を掛けたものは買ってくれた人も大事にしてくれると思うし、そういうのはまず何よりも自分自身が欲しいものですからね。人の手を介して作ったものはやっぱり愛おしいんですよ。エコロジーに反するから紙ジャケを使うことも前はなかったんだけど、今度のベスト・アルバムは人が糊を付けて折る紙ジャケにしたんです。そういうものって、気には留めなくても何かを感じることができるんですよね。人から人へと伝えていくものだし、そこには細かい音楽的なジャンルなんて関係なくなってくると思う。そういう垣根みたいなものは、若い連中のほうがどんどんなくなってくるでしょうね。何の先入観もなくその音楽の格好良さに反応するのは、いつの時代も若い連中ですから。僕もできるだけそこに迎合しないように頑張っていこうと思います(笑)。