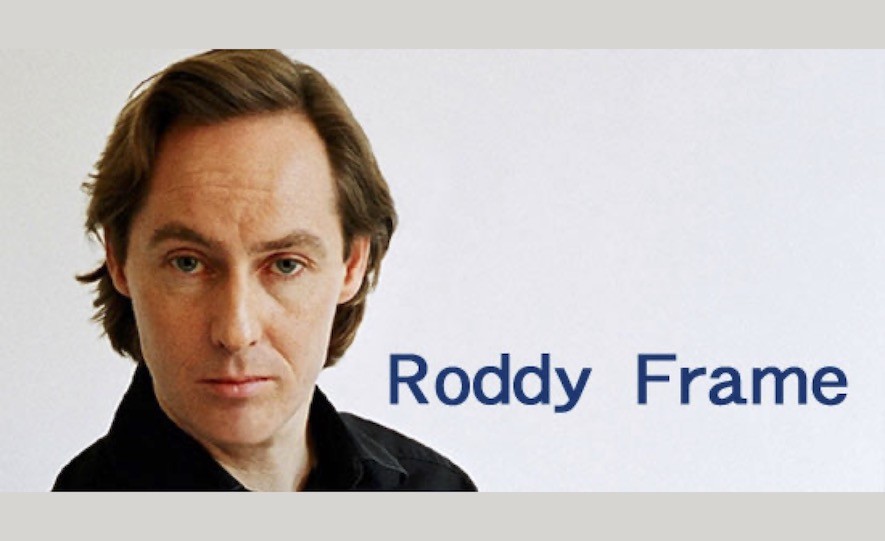

英ネオアコ・シーン/ギターポップ・ムーヴメントの創始者的存在である元アズテック・カメラのフロントマン、ロディ・フレイムが昨年のサマーソニック出演以来待望の再来日を果たした。4年振りに発表された3作目となるソロ・アルバム『Western Skies』は、前作『Surf』同様シンプルなアコースティック・ギターを基調としながら、ベース、ドラムという最小限の編成で過不足ないアンサンブルを聴かせる"ナイス・ヒューマン・サウンド"の最高峰。来日2日目(9月17日)、ミニ・ライヴ&サイン会を行なったタワーレコード新宿店への移動前の慌ただしいなか、ロディ本人に話を訊くことができた。クラシカルなフォームで人肌の温もりを感じさせるその音楽と同じく、珠玉のメロディ・メーカーの横顔はとても柔和で清々しいものだった。(interview:椎名宗之)

“ボーイ・ミーツ・ガール”的な物語を歌にしたい

──去年に引き続いての来日ですが、日本に対してどんなイメージを持たれていますか?

ロディ:日本に来たのは今回でかれこれ10回目になるのかな。初めて来日したのは'85年の冬で、その時は初めてだったから街並みや行き交う人達の姿を見てはいい意味で驚かされることが多かった。海外のアーティストが日本で厚いもてなしを受けることもよく判ったし、みんな凄く親切だと思ったよ。その当時は日本独特の文化をとても印象的に感じてたんだけど、この21年の間に変化が起きたことを強く感じるね。

──具体的に言うと、どんな部分でしょう?

ロディ:特に変わったと感じるのは、若者の雰囲気だね。みんな同じようにヒップホップ・アーティストみたいな恰好をしているけど、もっと一人一人の個性を前面に出した恰好をすればいいのに、と思うな。

──なるほど。日本の音楽は普段聴いたりしますか?

ロディ:最近の日本の音楽はよく知らないけど、昔から個人的にずっとファンで、アズテック・カメラの『DREAMLAND』('93年発表)をプロデュースしてくれた坂本龍一や、彼の奥さんだった矢野顕子とかの音楽は今でもたまに聴いたりするよ。

──今回、4年振りに発表された3作目のソロ・アルバム『Western Skies』は、全編アコースティック・サウンドだった前作『Surf』の延長線上にある作品ですね。パーカッションやピアノ、コントラバスなどが要所に入って、最小限のバンド・サウンドになっているのが特徴的で。

ロディ:そうだね。基本的には『Surf』と同じ路線と言えるけれど、『Surf』は本当にシンプルな作品だった。たった独りでギターを抱えてマイクに向き合う弾き語りのスタイルで、自宅でレコーディングしたんだ。それに比べると今回は+αの要素が入っていて、バンドとまでは行かないけど、アコースティックの弾き語りとバンド・サウンドの中間みたいな仕上がりになっている。「She Wolf」「Shore Song」「Dry Land」の3曲はシンプルな僕の弾き語りだけど、残りの曲は共同プロデューサーも兼任しているドラマーのジェレミー・ステイシー、エンジニア兼ベーシストのマーク・ニアリーを迎えて、僕達3人だけで作り上げたんだ。ジェレミーのスタジオで、彼のアイデアを採り入れながら完成させたアルバムなんだよ。

──弾き語りのスタイルに+αの要素を加えるならば、ジェレミーとマークが適任だと以前から考えていたんですか?

ロディ:マークはジェレミーのアシスタントの一人なんだ。ジェレミーはアズテック・カメラとして最後のアルバム『Frestonia』('96年発表)でもドラムを叩いてもらっていて、それ以来の付き合いだ。でも、前々から「何か一緒にやろう」って彼と話していたわけじゃない。ジェレミーはアナログの機材が凄く好きで、彼が新しくロンドンに作ったスタジオにはヴィンテージのアナログ機材が揃っている。それが凄くいいなと思ったんだよ。それで一緒にアルバムを作ろうってことになったんだけど、作業を始めた当初はうまく行くかどうか正直判らなかった。と言うのも、彼も一流のアーティストだから独自の音楽的な意見があるし、共同プロデューサーはお互いの関係がイーヴンなわけだから、議論してぶつかるようになっちゃったんだよね。それで、しばらくブレイクを置くことにしたんだ。だけど、それから作業に戻った時には最高の雰囲気になっていた。僕とジェレミーの波長がやっと一致するようになったんだね。それが去年のクリスマス休暇の頃のこと。そこから和やかな雰囲気の中で一気に完成させたというわけなんだ。

──コンピューター全盛のこの時代に、敢えて独りでアコースティック・ギターを奏でて唄うスタイル…あなたが言うところの“ナイス・ヒューマン・サウンド”を最良の音でレコーディングするには、やはりアナログの機材が不可欠だったのでしょうか。

ロディ:そうだね。今回は24トラックで12インチのテープにそのままレコーディングすることにしたんだけど、こういうアナログの機材が自分の性に合うことは実際にやってみるまで気が付かなかったんだよ。デジタルの機材と如何に違うかとか、アナログの機材のほうがどれだけ音がいいかはやってみて実感したね。前作の『Surf』は基本的に自分の歌とギターだけで作ったオーガニックなものではあったけれど、全部自分の手でやる以上、最後は結局コンピューターに頼って作るしかなかったんだ。だから、今思えば前作はちょっと深みが足りなかった気がする。今回の『Western Skies』を作っていた時にそのことがよく判ったよ。このアルバムで使った機材のほとんどが'60年代当時のもので、とても温かみがあるし、雰囲気も凄くいい。深みもグッと増すんだよ。僕もキャリアが長いから音響のことを少しは理解していたつもりだったけど、アナログの機材がi楊如何に素晴らしい音になるか身をもって体感できたね。

──結果的にとてもエモーショナルな作品に仕上がりましたね。と同時に、収録された楽曲は全体的に内省的な趣があるようにも感じましたが。

ロディ:そもそも僕自身が内省的な人間だし、基本的にいつも内省的な歌を書いてきたと自分では思ってる。自分が聴いて育った音楽がそういったものだったし、政治的だったりパンクっぽい歌は今まで余り書いてこなかった。若い頃に少し書いた程度だね。僕はやっぱり“ボーイ・ミーツ・ガール”的な物語を歌にしたいんだよ。

ライヴはファンが喜ぶためにやるものなんだ

──いわゆるポリティカル・ソングは進んで書かないようにしているんですか? 歳を重ねるにつれて社会問題は無関心でいられなくなるし、その思いを歌に託してみようとは思いませんか?

ロディ:避けているというよりも、自分の曲作りの傾向としてポリティカル・ソングを書こうという気が元々ないんだよ。自分の政治的な立場としては、イギリスの政治に対してとてもシニカルな感情を抱いているんだ。ポジティヴな気持ちにはとてもなれない。そういうことを歌にするよりも、誰かを愛することや心の中の葛藤を歌にしたほうがいいと僕自身は考えているんだ。アメリカでもイギリスでも、政治的な関心の高い人達にとって、自国の政治家達がやっていることは恥以外の何物でもないと思うよ。少なくとも僕自身はそうだ。イギリスはアメリカに従うままにイラク戦争に荷担したわけだから。だけど、U2のボノやボブ・ゲルドフのように、政治的なメッセージを打ち出すミュージシャンには個人的に当惑させられることが多いね。

──でも、「Portastudio」の歌詞にある“Mr.Blair up in his room”(執務室にいるブレア氏)の“Mr.Blair”とはトニー・ブレア首相のことで、彼のことを揶揄しているのではないですか?

ロディ:違うよ。この“ブレア”は、アビーロード・スタジオで働いていたマスタリング・エンジニアのクリス・ブレアのことなんだ。彼は『Surf』の時にとても細かい仕事をしてくれた優れたエンジニアだったんだけど、『Western Skies』をレコーディングしていた終盤に亡くなってしまった。今回のアルバムのマスタリングも彼にお願いしたかったんだ。だから彼の死を僕なりに悼んで、歌詞に名前を刻むことにしたんだよ。最近のエンジニアはコンプレッサーで壮大な音に仕上げたがる人がやたらと多いけど、そういうのは長く聴くと疲れてしまう。でも、今回はクリスと同じくらいの技術を持ったエンジニアに出会えたから良かったよ。

──あくまでもシンプルで心地良く、リラックスできる音楽を目指した、と?

ロディ:もちろんシンプルな音楽を目指しているけど、シンプルっていうのはすべてが簡素ってことじゃない。内容自体、手軽に作ったわけじゃないんだよ。たとえば歌詞も凄く練って韻を踏むようにしたり、アレンジも聴いた人をハッと思わせるようなフックが実は仕掛けてある。でも、そういうことは聴いてくれる人には関係のないことだから、聴いた時にサラッとシンプルに聴こえればそれでいいんだ。僕としては、リスナーが部屋の中でリラックスして聴けるように作ったつもりだよ。

──とてもユニークだと思ったのは作曲の方法で、愛犬を連れての散歩中に曲のインスピレーションを得て、携帯電話でメロディを口ずさんで録音したそうですね。

ロディ:そうなんだ。自宅近くのハイドパークを散歩中にね。周りの人からはちょっと変わった奴と思われただろうね(笑)。アルバムを作ることになって、曲作りに集中しようと思うとなかなかできないものなんだよ。“ああ、書かないと…”って考えると余計にね。そういう時に、気晴らしに犬の散歩に出かけるとフッと曲のイメージが湧いてくることがよくある。

──では、曲作りは締め切りがないと普段はしないものなんですか?

ロディ:うん。四六時中曲を書いてるわけじゃないんだよ。仰る通り作品を作る時に書き始めるので、時には何週間、何ヶ月とギターすら弾かずに音楽から遠ざかることもあるんだ。

──今は主にどんなモチベーションに突き動かされて曲作りと向き合うのでしょうか?

ロディ:ケイト・ブッシュやドナルド・フェイゲンといった自分の好きなアーティストの素晴らしい音楽を聴いていると、凄くいいインスピレーションを得られるね。自分が音楽を作る時は、美しいものじゃないといけないと思ってる。美しくて人の心を動かす音楽を僕は作りたいんだ。そういう時は素晴らしい先人の音楽を聴くに限るよ。曲作りのスタンスは、基本的に十代の頃から変わっていないと思う。もちろん年齢を重ねたぶんだけ成長してるとは思うけど、どういったことを唄いたいかというテーマ的なものは僕の場合一貫してるんじゃないかな。

──今回の『Western Skies』は、まるで成熟したワインのような味わい深さi楊が際立っていると思いますが。

ロディ:そうだね。今は年齢相応にゆったりとした、レイドバックした感じにはなっている。それはミュージシャンに限らず、年齢を重ねれば誰しもがそうなるんじゃないかな?

──そうした円熟味が増すことで、十代の頃に作ったアズテック・カメラの曲をステージで演奏することにためらいはないですか?

ロディ:そういうことは全然ないよ。過去に紡いできた自分の曲をどれも誇りに思っているからね。僕はアルバムを1年に1回必ず出しているわけでもないし、それに伴うツアーも3年に一度とか割と間が空いているから、過去の曲をライヴで演奏しても常に新鮮な気持ちでいられるんだよ。これが毎年ツアーをやっているペースなら自分でも飽きてしまうかもしれないけどね。それと、ライヴを観に来てくれるファンの人達は若い頃に聴いた思い出深い曲を聴きたいだろうから、それに応えることでオーディエンスと自分が楽しむことは凄く大切なことだと思ってるんだ。

──とりわけ日本にはあなたのファンが今も数多くいますからね。

ロディ:嬉しいね。アズテック・カメラとしての最後のライヴも横浜だったし、日本のファンにはいつも心温まるものを感じている。ポストカード・レーベル時代の頃から僕の音楽を聴いてくれている人達も凄く多いしね。音源を制作するのはある程度自分自身を満足させるためだけど、ライヴはファンのためにやるものなんだよ。オーディエンスがいなければやっても意味がないから、彼らが喜ぶことを僕はやりたいんだ。